トップギャラリー

微細藻類産業のIMAT、カーボンリサイクルを支える評価体制を強化。 評価新施設の開所式を広島・大崎上島にて開催 (2025.04.29)

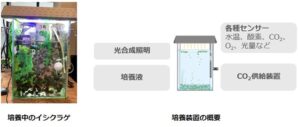

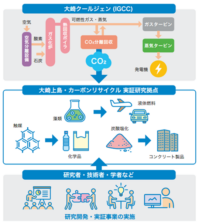

広島・大崎上島は、瀬戸内海のほぼ中央に位置する人口約7千人の島だ。JR広島駅から竹原港まで車で約1時間、フェリー30分程で島の港に着く。更に車で10分ほどでNEDOカーボンリサイクル実証研究拠点に到着する。この拠点は、実証研究エリア、基礎研究エリア、藻類研究エリアの3エリアに分かれており、その中の藻類エリアの一般社団法日本微細藻類技術協会(IMAT)は、NEDOが公募した「微細藻類技術開発/微細藻類研究拠点における基盤技術開発」において、藻類産業支援施設を3月に増築した。

近年、カーボンニュートラルの実現に向け、CO2を吸収する微細藻類の活用が国際レベルで注目されているが、微細藻類産業はまだ発展途上であり、品質評価や規格策定を担う専門機関が確立されていないことが課題であった。このたび、IMATは、微細藻類産業の評価機関として本格的に始動、新たに2つの評価施設を増設して評価体制を強化した。関係者向けに、その開所式が行われ、NEDOをはじめ、経済産業省、中国経済産業局、大崎クールジェン㈱、中国電力㈱、一般財団法人カーボンフロンティア機構、広島県庁、大崎上島町長、総勢30名以上の方々が参列した。

広島・大崎上島は、カーボンリサイクルにおいては、国内最先端の技術の集積地であるが、自然豊かな風光明媚な島である。今回は、諸般の都合で島には足を運べなかったが、オンラインで参加、報告をすることとなった。IMATの方々には御礼申し上げます。

開所式での記念行事

開所式では、NEDO再生可能エネルギー部部長の山田氏より、祝辞があった。「持続可能な航空燃料(SAF) は、持続可能性を実現しながら量を確保するためには原料の多様性が求められる。2050年予測でSAF需要に対して、供給見込みが不足していることから大きな可能性を持っている微細藻類への期待は高まりつつある。その中で他国より微細藻類の開発を進めることがSAF に繋がり、国際競争力を高める上でも重要となる。培養をはじめとした収穫・乾燥・抽出・分析・遺伝子改変の一貫したプロセスを検証・評価できる施設として、国内基盤の整備を進めた。成果として各工程での標準化や微細藻類でのLCA算出を行えることから、様々な研究機関や企業と繋がり、産業応用への加速に繋がることを期待したい」と述べた。

東京大学名誉教授でもあるIMAT代表理事の芋生氏からは、「微細藻類は国内外で研究されているが、研究者や事業者が独自のリアクターや方法で評価した研究が多く、他の人がその方法を試しても再現性が取れず、産業化を行う際には、業界としての標準化を進めていくということが重要となる。今回は、産業支援施設ということで、2つの目的で新規建屋を拡充することができた。一つ目は生産性を高めた微細藻類の創出やゲノム編集等で遺伝子設計した株の評価を行える施設を拡充したこと、二つ目は回収した微細藻類を用いた燃料工程(抽出)での施設を充実させ、LCAやコスト計算の正確さの精度を高めている」と課題解決に向けた進捗報告があった。

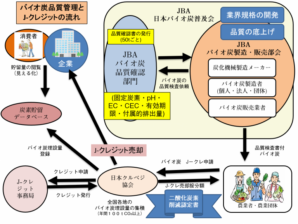

前後してしまったが、一般社団法日本微細藻類技術協会(IMAT)について確認しておくと、今回のプロジェクトは、NEDOが2020年に公募した「微細藻類技術開発/微細藻類研究拠点における基盤技術開発」においてIMAT(2022年4月末時点会員企業:㈱IHI、ENEOS㈱、㈱ちとせ研究所、㈱デンソー、マツダ㈱、三菱化工機㈱、㈱ユーグレナの7社)が採択され、微細藻類由来のSAFの生産およびCO2排出削減・有効利用に関する技術開発の効率化を目的とし、広島県豊田郡大崎上島町に基盤技術研究所が設立され、2022年4月、スタートした。

同研究所は、①「研究拠点の整備・運用」②「標準化の推進」および③「事業創出の支援」を行っていく計画であるが、今回は3フェーズの中の②にあたる。

2025年4月時点の会員は、1社の退会はあったものの、アズビル㈱、アルファ・ラバル㈱、協同油脂㈱、㈱島津製作所、住友大阪セメント㈱、電源開発㈱、日本ガイシ㈱、藤森工業㈱、三菱電機㈱が加わり、計15団体となっている。

また開所式では、藻類産業の講演会も行われ、㈱ちとせ研究所の笠原氏より、「ちとせグループが展開する光合成基点の産業バイオ化」、電源開発の芳賀氏より、「海洋ケイ藻のオープン・クローズがたハイブリッド培養技術の開発」、 IMAT事務局長の野村氏より、「IMATが目指す藻類産業の支援について」講演があった。

発表の資料から

IMATの講演の一部を紹介させていただくと、「IMATでは健全な藻類産業の発展を目的に、LCAを起点とした産業利用に対する評価・品質管理を行い、藻類産業の評価機関としての役割を担うことで日本国内の微細藻類事業の中心地となるよう活動を進めたい」との考えだ。(野村事務局長)

これらに向けては標準化が重要となるが、微細藻類の事業には、最大のネックであるとの認識で、米国の協会ABOにおいても、参照すべき規格が提案されはじめたばかり、またASTMで規定されているのは燃料としての品質のみという状況であるという。IMATの中で測定手法のマニュアル化を進め、分析手法についても会員企業間で、共有・活用できるようにしている。将来的には業界標準化、国内規格化等を目指していくとのことだ。

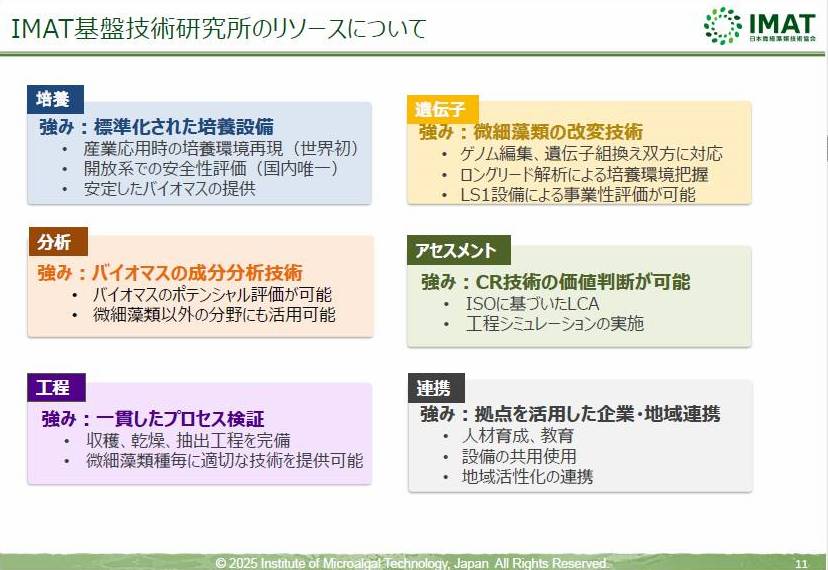

研究所のリソースにおいては、産業応用時の培養環境再現性(世界初)、開放系での安全性評価(国内唯一) が挙げられるが、それらリソースを活用した成果例について紹介があった。

発表の資料から

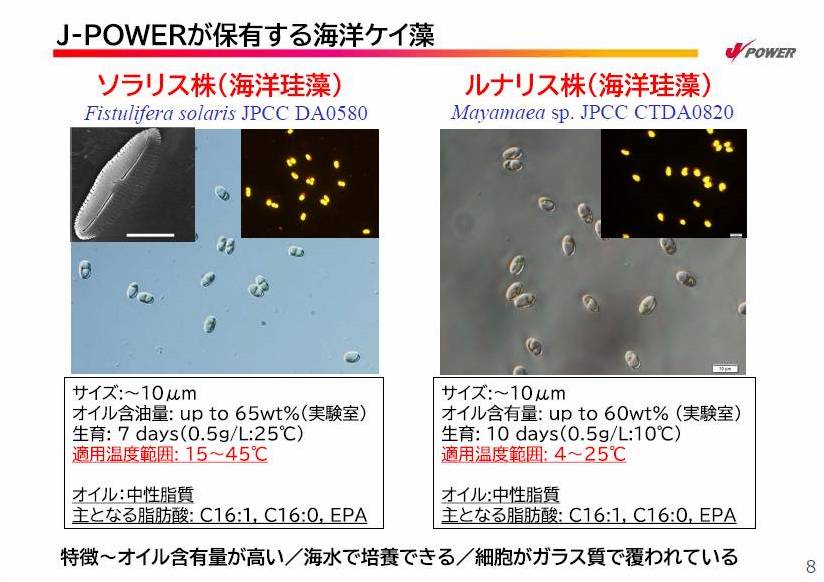

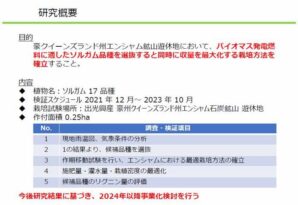

電源開発(J-POWER)の芳賀氏より、「海洋ケイ藻のオープン・クローズがたハイブリッド培養技術の開発」では、電源開発における微細藻類研究、NEDO事業の概要について紹介があったが、同社の藻類とのかかわりは、廃水処理の関係でかなり前から研究されてきた歴史があるという。今回の選定の品種なったソラリス株・Fistulifera solaris JPCC DA0580は2008年に発見された。2009年度以降はJSTやNEDOの支援を受け進めてきており、ルリナス株・Mayamaea sp. JPCC CTDA0820は、2013年から2016年のNEDOプロジェクトの際に発見された。

2020年度から始まったNEDOプロジェクトでは、下記のソラリス株、ルナリス株が選定され実証が北九州市の若松総合事業所の若松研究所で行われている。選定において大きな特徴はオイル含有量が高い、海水で培養できる、細胞がガラス質でできていることがあげられる。展開構成は、公立諏訪東京理科大学、関西学院大学、東京農工大学との連携で実施されている。

発表の資料から

SAFについては、世界レベルで現段階では、主に廃食用油などを原料として生成されているものが主流となっているが、巨大なSAF市場をカバーするには、廃食用油だけでは限界がある。生産方式の種類には、微細藻類の他に、バイオエタノールから作るATJ方式、水素とCO2からつくる合成燃料、ごみや廃プラなどから作るFT合成、ポンガミア等の非食用植物から作る方法などがあるが、どれも地域性、原料の生産力、栽培など鍵を握る要素がいくつかあり、現時点で絶対優位というものはない。安定したSAF確保には多様な原料によるSAFづくりが鍵を握ると思われる。IMATの今後の動きに注目である。

また、藻類産業の国際的な推進においては、先行する米国の動きが鍵を握るという。トランプ政権の関税問題は、世界規模の大議論になっているが、米国産オイル開発振興の動き、米国の藻類などのバイオ分野振興の動きは、IMATと合わせて注視が必要である。

ANA HD・BECS/紙のアップサイクル、DOWAエコシステム/バイオコークス、海藻バンクコンソーシアム/ブルーカーボン生態系拡大 エコプロ2024注目した展示から(2025.1.17)

2024年12月4日~6日、東京ビッグサイトでは、SDGs Week EXPOとしてエコプロ2024が、カーボンニュートラルテック、自然災害対策展、今回の新設のサーキュラーパートナーシップEXPOとともに開催された。脱炭素、気候変動対策等に加え、資源循環に向けた高度化・循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行に向けて動き出しており、実効性のある展開に向けて動き出した感があるが、その中から、バイオ・バイオマス分野において、注目した展示を紹介する。

■ANAホールディングス/BECS 紙のアップサイクル素材・製品

航空会社の環境対策というと持続可能な航空燃料(SAF)に関することが取り上げられることが多かったが、ANAホールディングス㈱とスタートアップ企業のBECS㈱共同ブースでは、紙を原料にしてまるでプラスチックのように格段に性能を上げた紙製品の展示を行った。

これまで、紙のリサイクルは、古紙(一度使われた紙)を原料として紙や紙板をつくり製品化することであったが、リサイクルされたものは紙としての性能であった。またPEやPPなどのプラスチックを混ぜることでプラスチックのような物性を出し製品化する企業はあったが、紙のアップサイクルプラスチックフリー素材「あっぷるん(Upplen)・kamimol」が注目を集めた。

「客室乗務員の「資源循環可能な世の中を作りたい」という思いから立ち上がり、ANAグループの新規事業提案制度「Da Vinci Camp」を通過した新規事業としてプロジェクトを推進してきました。新しい技術で、連携可能な企業様を模索する中で、BECS社の「紙でできなかったことを紙で」という技術に辿り着きました」とANAホールディングス未来創造室デジタル・デザイン・ラボの山地氏は語る。

(役割を終えた冊子(左)、植物繊維化してペレットを生成(右))

この素材の特徴を整理すると、

●定義上は「紙」

プラスチックを一切使用せず、植物繊維とBECS開発の添加剤、溶剤を配合することで、植物繊維同士を組み合わせて生成。紙ならではの風合いで色鉛筆やクレヨン、水性ペンで着色が可能である。

●汎用プラスチック成型機を利用できる

専用資材汎用のプラスチック成型機が利用可能。プラスチックと同様の複雑な成型も対応できる。

●古紙リサイクルフローに適した素材

紙粉を取り出すことにも成功、紙としてリサイクルすることが理論上可能。資源循環にも適応した世界初の新資材である。

(成型試作品)

BECSの山本社長は新素材生成にあたって「独自開発のアルコール系可塑剤を使っており、これは現在特許を申請中です。シャルピー衝撃試験でプラスチックに比べて非常に高い数値を計測しており、精度の高い成型も可能で発泡スチロール物流資材や緩衝材等の代替材料として適していると考えております」と語る。

ANAホールディングスの中でのステップとしては、事業化を見据えた実証実験の一環として市場調査兼試験運用中の段階という。山地氏はプロジェクト担当であるが、未来創造室の専任ではなく、客室乗務員の業務も対応しながらという展開で、どういった製品化が有効であるのか現場のニーズも模索する。環境に負荷を与える企業から環境に貢献する企業へというテーマのもと、今後の製品化展開に注目したい。

■DOWAエコシステム バイオコークス

DOWAエコシステム㈱のブースでは、リチウムイオン電池や太陽光パネルのリサイクル、金属資源循環の取り組みが紹介されたが、化石燃料の代替として期待されるバイオマス固形燃料の一つである「バイオコークス」が展示された。

バイオコークスの概要

同社の環境技術研究所(秋田県大館市)において、化石燃料の代替として期待されているバイオマス固形燃料の一つであるバイオコークスの製造装置および燃料評価装置を導入し、民間企業としては初めて開発から製造・品質評価までを一貫して行える体制を2024年11月に構築した。今後、様々な原料を用いたグリーンな燃料の開発を加速させる考えだ。

近年、石炭コークスやその他の化石燃料の代替として、バイオコークスの本格的な実用化に向けた取り組みが進み出しており、同社においても、木質系、農業系、廃棄物系など様々な原料を用いたバイオコークスの製造に関する研究開発にこれまで取り組んできた。2023年にはDOWAテクノファンドを利用した近畿大学バイオコークス研究所の井田民男教授との共同研究により、グループ内の廃棄物処理施設(溶融炉)で実施した試験において、農業系残渣を原料としたバイオコークスが石炭コークスの一部を代替可能であることを確認した。

バイオコークス製造装置と展示されたバイオコークス

バイオコークスのさらなる実用化に向けては、バイオコークスに適した原料の選定・調達に加え、使用する設備や操業条件へ適合させるための特性評価や、評価結果を原料や製造方法へ反映させることが課題となる。

「今回、弊社ではバイオコークスの製造装置および燃料評価装置を導入し、開発から製造、品質評価までを一貫して行える体制を構築しましたが、社内設備での試験利用を行い、バイオコークスの開発を加速させることが目的です。また、バイオコークスはバイオマス原料以外に廃プラスチックなども原料として活用できることから、既存の廃棄物処理事業との連携をどう進めるか、重要な観点になっていくと考えております」(環境ソリューション室 市原課長)

今後は、DOWAエコシステム傘下の国内外拠点における将来的なバイオコークスの製造・販売事業の拡大、多様な原料サプライヤーやバイオコークスのユーザーとの関係構築も視野に入る考えだ。

■海藻バンクコンソーシアム ブルーカーボン生態系拡大プロジェクト

ブルーカーボン生態系の一つである藻場は沿岸の浅海域に分布しており、多様な海藻・海草類により構成されている。藻場は「海のゆりかご」とも呼ばれ、①魚介類をはじめとする水生生物に産卵場や隠れ場、稚仔魚の保育場など、生産活動の場を提供している。また、②海中の栄養塩やCO2を吸収・固定する光合成により、水質浄化と酸素供給を行うなど、沿岸の生態系にとって重要な役割を果たしている。さらに、③岩礁に分布する藻場は波浪を弱める天然の防波堤となり、砂泥に分布する藻場は土砂の流出を抑制して海岸浸食を防ぐといったように、海岸線の保全と防災にも貢献している。

しかし近年、藻場が衰退・減少する「磯焼け」が大きな問題となっている。磯焼けは、温暖化による海水温の上昇や栄養塩の欠乏、食植生物の食害(ウニ、食植性魚類)などの複数要因が挙げられる。水産資源の回復とCO2吸収源の確保、海岸線の保全と防災の観点から、藻場を回復させて維持管理していくことは重要な課題となっている。

<海藻バンクのシステムフロー>

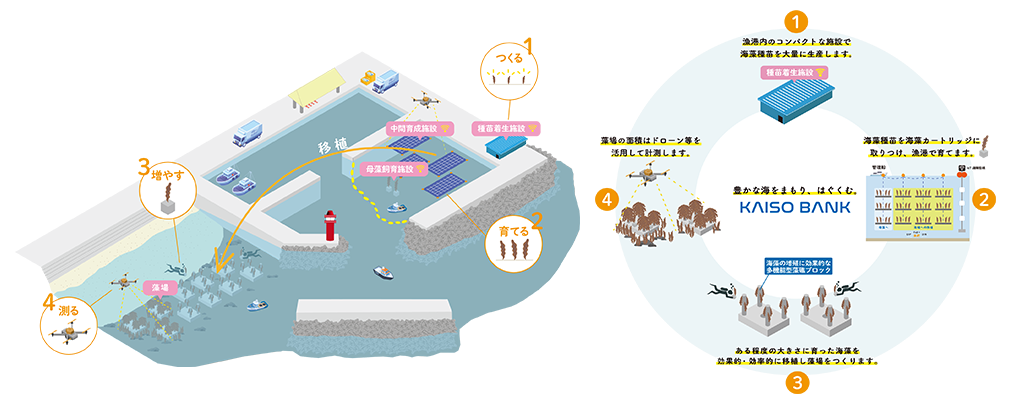

このような状況の中、三省水工㈱、日建工学㈱、㈱アルファ水工コンサルタンツ、三洋テクノマリン㈱の4社は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)公募の グリーンイノベーション基金事業「漁港を利活用した海藻バンクによるブルーカーボン生態系拡大プロジェクト」に採択され、海藻バンクコンソーシアムを結成し推進している。この展開概況が展示された。

同コンソーシアムは、ブルーカーボンを推進するため、漁港を利活用して大量かつ安定的に海藻を育成し、海藻移植用カートリッジを用いて周辺海域へ効率的に移植することにより、広域な藻場の造成と回復を実現する海藻供給システム(海藻バンク)を構築することが目的であり、藻場を回復させるための技術開発に取り組んでいる。

展示機器:「自立航行型無人調査船(ASV)」(藻場の自動計測が可能な新型水上ドローン)

実証実験を行う漁港は、農林水産省が策定した社会実装計画を基に各自治体で作成された藻場干潟ビジョン、地元関係者の事業への関心の高さなどを考慮した以下5漁港を選定している。

1)神恵内漁港(北海道神恵内村)、2)小波渡漁港(山形県鶴岡市)、3)只出漁港(岩手県陸前高田市)、4)保戸島漁港(大分県津久見市)、5)豊漁港(長崎県対馬市)

5漁港では地域資源をはじめとする強みを生かしながら、①軽量な海藻移植用カートリッジ、②海藻類の生育を促進する材料を混入した基盤ブロック、③フシスジモク、アカモク、アラメ、クロメ、南方系ホンダワラ類など多様な海藻種苗生産技術、④漁港内における中間育成技術の開発、⑤藻場造成適地選定技術、⑥ICT技術を活用した広域藻場モニタリング手法の開発を進めている。これらを組み合わせることで、藻場を効率的に回復・造成する海藻種苗供給システムの実現と社会実装を目指す。

開発したこれらの技術は、国や地方公共団体、洋上風力発電事業者等の民間企業、漁業関係者などに対して提案していきたい考えだ。また、ビジネス構造のイメージとして、主に現在の補助事業で実施されている藻場造成事業に対し、今後は民間資金を活用した藻場造成の取組みが増加していくものと見込んでいる。既に漁業関係者を中心に藻場保全に取り組んでいる地域や、ブルーカーボンクレジットの申請や検討を進めている地域もあることから、こうした地域をターゲットに事業化を検討する予定だ。

同コンソーシアム関係者によれば「現状は、概ね保全活動の推進が軸となっていますが、今後はビジネス投資の創出に向けて、次の展開に移行していくことが重要と考えております。水産資源の回復、CO2吸収によるブルーカーボンクレジットビジネス、業界の垣根を越えた製品開発などを推進する海藻種苗ビジネスの創出などが鍵を握ると考えております」と展望を語った。今後の展開に注目していきたい。

佐賀市・さが藻類バイオマス協議会の取組~ISCC PLUS認証取得で、CCU加速~協議会会員の熊谷組、ミゾタの取組(2024.11.20)

バイオジャパン2024は、パシフィコ横浜において、2024年10月9~11日に開催された。バイオの分野を地域創成の核とするコンソーシアムなどの活動は活発化しており、その中で先駆者となってきた佐賀市は、様々な取組を通じて地球環境の保全と経済的な発展を両立するサーキュラーエコノミーの取組事例を展示した。清掃工場から回収したCO2の産業利用、バイオマス由来CO2の付加価値化、藻類産業の推進、みどりの食糧システム戦略へ向けた施設園芸の取組等を紹介した。また(一社)さが藻類バイオマス協議会と会員企業4社が参加、それぞれの取組をアピールした。

また、佐賀市は、清掃工場の排ガスから分離回収したCO2について、持続可能な製品の国際的な認証制度の一つである「ISCC PLUS認証」を取得、展示ブースで紹介した。清掃工場由来のCO2の認証取得は世界初の取組だ。

ここで佐賀市のISCC PLUS認証取得について詳しく確認しておきたい。

佐賀市清掃工場の排ガスから分離回収したCO2について、バイオマスや再生品などの持続可能な原材料を使用して製品を製造する企業や団体を認証する国際的な認証制度の一つである「ISCC PLUS認証」(マスバランス方式)を取得した。

マスバランス方式は、物質収支方式とも言われ、原料から製品への加工・流通工程において、ある特性を持った原料(例:バイオマス由来原料)がそうでない原料(例:石油由来原料)と混合される場合に、その特性を持った原料の投入量に応じて、製品の一部に対してその特性の割り当てを行う手法だ。石油由来原料とバイオマス原料の両方を使っているが、第三者機関の認証を受け、一部の製品を100%バイオマス由来と見なすという考え方で、環境配慮型製品をよりわかりやすい形で提供できる利点がある。

この方式は既に紙(FSC認証)、パーム油(RSPO認証)、電力(グリーン電力証書)、化学品など多様な業界で適用されており、バイオマス・再生原料の割合を認証済みの手法で最終製品に割り当てることができる。これにより、佐賀市清掃工場由来のCO2が国際的にサステナブルCO2であることをわかりやすく示すことができ、この認証取得をCO2のさらなる利活用につなげていく考えだ。「この認証取得の意義と狙いですが、まず、佐賀市清掃工場由来のCO2を使っていただいている多くの企業が、その製品等がサステナブルCO2を原料としているということ、経済価値としてアピールしやすくすることが第一に挙げられます。また、カーボンニュートラルに貢献できるCO2、環境価値を佐賀市では入手できること、またカーボンクレジットビジネスなど様々な取組を広げていくなど地域活性化にもつなげていきたいと考えております」(佐賀市バイオマス産業推進課)

Control Union Japanからの認証書授与と視察の様子

この認証については、10月22日、佐賀市に認証書が授与された。認証機関である㈱Control Union Japan(東京都港区)の大村次郎社長と判定員の齋藤千秋氏が来佐、佐賀市バイオマス産業推進課の江島英文課長に認証書を手渡した。大村社長と齋藤氏は、清掃工場とCO2を分離回収するCCU設備を視察。回収したCO2が㈱アルビータの藻類培養やJAの野菜栽培での活用や、焼却炉の熱が隣接する健康運動センターや発電に利用されていることについて、改めて現場で説明を受け、「今回の認証でCO2やごみ焼却炉に対するイメージが変わっていくでしょう」と期待を語った。

佐賀市のブースに話を戻すと、展示ブースにおいて協議会会員4社は、パネルを展示した。この中で㈱ミゾタは、亜臨界状態の熱水を使って有用成分を抽出する「加圧熱水抽出」によって、任意の物質を高純度で抽出できる技術をアピール。花王㈱は、清掃工場で回収したCO2を活用した植物工場「SMART GARDEN」や、廃PETを独自の化学反応技術によりアスファルト改質剤に有効利用していることを紹介した。

㈱熊谷組は、微細藻類の培養とアクアポニックス(水耕栽培と陸上養殖を掛け合わせた環境保全型農業)を組み合わせた新事業開発プロジェクトに取り組んでいることをPR。㈱東芝は、工場や発電所などの排ガスからCO2を分離・回収する技術を2009年に開発し、佐賀市清掃工場をはじめ環境省のプラントなど現在7基が稼働していることをアピールした。

この中で、㈱熊谷組と㈱ミゾタのご担当の方に詳しくお話を伺うことができた。

資料提供:熊谷組

㈱熊谷組は、佐賀市において進める、熊谷組独自株を用いた微細藻類培養とアクアポニックス(陸上養殖・水耕栽培)を組み合わせた環境保全型ハイブリット農業の実証実験の概要を紹介した。

同社は、新規事業創出にあたり、基本方針の一つに「周辺事業の加速」を掲げており、コア事業にとらわれず取り組みを加速させているが、本プロジェクトはその一環として同社と佐賀市、佐賀大学、さが藻類バイオマス協議会、地元企業、自治会など、産学官連携により実用化や産業化を目指して今年5月に清掃工場西側で実証実験を開始した。

このプロジェクトは完全循環型による陸上養殖と水耕栽培の共生環境を形成するアクアポニックスに微細藻類を掛け合わせるもので、陸上養殖で生じる排せつ物、残渣由来の分解物である無機態窒素(アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素)を水耕栽培だけでなく、藻類の栄養源としても利用する。またその過程で生まれる栄養分を野菜の水耕栽培と魚の成長促進に使い、微細藻類で浄化した水は再び水槽に戻し循環させる、環境負荷の少ない「藻類×アクアポニックスシステム」を目指している。

また、佐賀市清掃工場で発生する排ガスからCO2のみを分離回収するCCUプラントからパイプラインを敷設し、同社が発見したバイオマス生産性が高い独自の微細藻類にCO2を供給することによって、安定・大量生産の技術開発を進めている。

「今後は当社独自株の藻類大量培養フェーズへと進め、さらに、藻類を添加した魚餌と藻類培養液の一部を水耕栽培の液肥として用いることで、産生物に対する有価な栄養素や食味の向上、野菜生長・魚成長の促進効果などを狙ったイノベーション創出に取り組んでいきたいと考えております。そして、サスティナブルな次世代農業の実現や世界的な食料生産危機の解決、第一次産業の再生に向けた地域創生プロジェクトとの共創などに取り組み、新事業ビジネス収益モデルの構築や実装化フェーズへとプロジェクトを推進してまいりたい考えております」(熊谷組技術本部 酒井氏)

資料提供:ミゾタ/加圧熱水抽出装置の概要

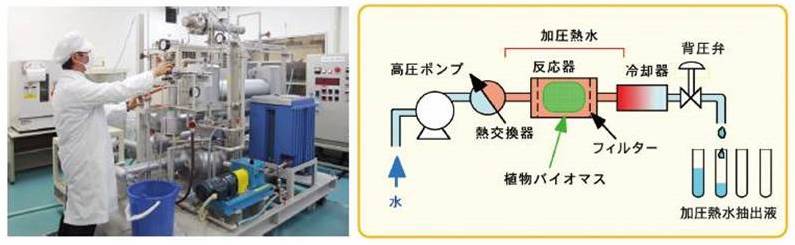

佐賀市に本社を置く㈱ミゾタは、加圧熱水抽出技術について展示した。この技術を用いて植物系バイオマスから各種機能性成分を含んだ抽出粉末の製造を行っている。

同社は、もともと農業用揚水ポンプにはじまり、雨水排水ポンプ、水門、除塵機、水処理設備機械等を製造する企業として展開してきた。環境問題への社会の関心の高まりを背景に環境関連の技術に取り組み始め、加圧熱水抽出という技術の開発もこの流れからきたものだ。

水は、加圧・加熱し続けると、大気圧の221倍・374℃で液体でもない気体でもない超臨界状態となるが、同社の装置では大気圧の20倍・200℃以下の亜臨界状態を作り出しており、この亜臨界水を加圧熱水と呼んでいる。

加圧熱水抽出は、高圧条件下で100℃を超す熱水を使って有用成分を抽出する技術で、一般的には、圧力釜のような密閉容器で一定の温度に溶解する特定の物質の抽出(バッチ式)が用いられるが、ミゾタでは流通式を使っている。これによってポンプで水圧をかけて装置内部の圧力を保ち、目的とする有用成分が最も効率よく取り出せる温度を維持することで様々な成分を連続して抽出することができる。装置には反応器があり、内部に原料となる試料を封入するが、反応器の出入り口にフィルターがあるため、固液分離の手間がない。

抽出液は濃縮・凍結乾燥工程を経て粉末にして販売している。腐敗しにくく、軽量化できることが利点という。

「加圧熱水抽出は多糖類の抽出などには有効と考えています。微細藻類に含まれる有用成分に、この技術と合致するものがあれば、役立てられるのではないかと期待しています」(環境技術研究所所長 古賀氏)

佐賀市ブースでは、4社の展示だけであったが、多くの企業がCCUをベースとした、活発な活動を行っており、このたびの佐賀市のISCC PLUS認証取得と合わせ、今後の展開に注目だ。

また、当原稿作成にあたっては、佐賀市バイオマス産業推進課さま、さが藻類バイオマス協議会さまのご協力をいただきました。御礼申し上げます。

実装へ進み出す脱炭素農業、関連技術・サービス~バイオ炭、水田メタン排出削減。バイオ炭シンポジウム、サーキュラーエコノミーEXPOから(2024.4.11)

2024年2月28日~3月1日、東京ビッグサイトでは春のスマートエネルギーWeekが開催され、その中のバイオマス展が開催された。また、先行して立ち上がっている脱炭素経営EXPOに加え、サーキュラーデザイン、サステナブルマテリアル、PaaS(製品のサービス化)支援、資源回収・リサイクル・再製品化技術などを集めたサーキュラーエコノミーEXPOが立ち上がり、GX経営WEEKがスタート、脱炭素や循環をコンセプトとする新たな技術やサービスが展示された。

また、時期を同じくして、2月28日から29日、立命館大学大阪いばらきキャンパスでは、「シンポジウム2024~バイオ炭普及の課題と国際的動向」と題した会合が開催された。立命館大学 日本バイオ炭研究センターが主催、立命館大学日本バイオ炭コンソーシアム、立命館大学経営学会共催、日本炭化学会 日本バイオ炭普及会(JBA)が後援となった。

立命館大学日本バイオ炭研究センター関係者からの発表に加え、環境省大臣官房環境経済課 市場メカニズム室 室長 山本泰生氏、農林水産省農林水産技術会議事務局研究開発官室 研究調整官 北川巌氏からの発表も行われた。 詳しくは、→https://www.ritsumeikan-carbon-minus.org/2024-2-28-29-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0

農林水産省のホームページ情報によると、バイオ炭には、木炭や竹炭などが該当し、バイオ炭の具体的な定義としては、「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物」であるとされている。バイオ炭の原料となる木材や竹等に含まれる炭素は、そのままにしておくと微生物の活動等により分解され、CO2として大気中に放出されるが、木材や竹などを炭化し、バイオ炭として土壌に施用することで、その炭素を土壌に閉じ込め(炭素貯留)、大気中への放出を減らすことができる。

農地へのバイオ炭の施用は、2019年度より国際的な排出・吸収量報告(温室効果ガスインベントリ報告)における温室効果ガスを吸収する取組の1項目として認められた。また、2020年9月30日には、GHGの排出削減・吸収量をクレジットとして認証し、そのクレジットを売買することができるJ-クレジット制度の対象としても認められた。また、バイオ炭は、土壌への炭素貯留効果とともに土壌の透水性を改善する効果が認められている土壌改良資材でもある。

立命館大学・日本バイオ炭研究センターは、2022年12月に立命館大学内に発足。日本のバイオ炭研究をリードする研究拠点を目指している。設立の大きな背景として、2020年にバイオ炭の農地施用が「J-クレジット」の対象になったが、英国やニュージーランド等の海外に複数存在するようなバイオ炭研究の専門的な拠点が日本国内には存在していなかった。バイオ炭に関する研究を活用した温暖化防止の貢献、バイオ炭の環境保全機能に関する研究やライフサイクルアセスメント(LCA)手法の開発、バイオ炭を広めるための取り組みを行っている。また同研究センターに、産官学民連携による日本バイオ炭コンソーシアムも組成され、相互連携を通じて、社会的課題の発見、解決等につなげ、地域活性化及び農業振興等、いろいろな課題に貢献していく考えだ。

(農林水産省資料より)

農業分野のGHG削減のための種々の活動において、IPCCは農業分野からの排出について、水田、家畜の消化管内発酵、家畜排せつ物管理等によるメタンの排出や、農用地の土壌や家畜排せつ物管理等によるN2Oの排出を定めており、EUなどで農業全体におけるGHGの絶対量削減の必要性、Carbon Farmingの考え方などの議論が高まってきた。これまで農業系分野ではバイオマスの利活用が中核となっていたが、新戦略・みどりの食料システム戦略を推進する農林水産省は、J‐クレジット制度を活用したGHGの排出削減を推進、2024年1月、「水稲栽培における中干し期間の延長」・「家畜排せつ物管理方法の変更」の方法論に基づくクレジットがJ‐クレジットの認証を受けた。これらは、同方法論を用いた日本初の創出。併せて、「バイオ炭の農地施用」の方法論に基づくクレジットも認証を受け、関連プロジェクトの登録も承認された。

3月には「農林水産分野におけるカーボン・クレジットの拡大に向けて」と題する情報サイトも大きく更新された。https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/jcredit/top.html

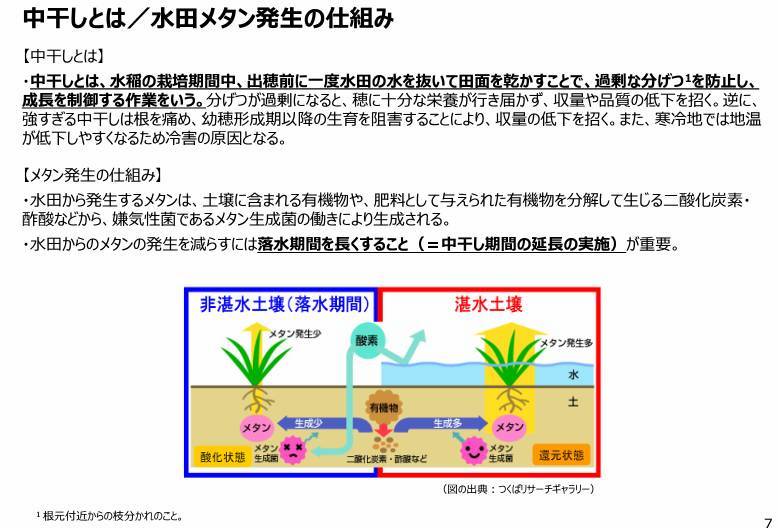

農業分野の方法論としては、バイオ炭が先行、研究や組織的な活動が進みだしたが、クレジット認証後動き出しているのが「水稲栽培における中干し期間の延長」である。このしくみは、次の図ような内容だ。

(農林水産省資料より)

冒頭に戻るが、サーキュラーエコノミーEXPO2024の展示では、農業脱炭素分野の新たな技術、サービスが動き出しており、バイオ炭と新しいJクレジットとして認められた水稲栽培における中干し期間の延長を巡る展示などを追った。

(TOWINGの展示より)

㈱TOWING(名古屋市千種区)は、本来であれば廃棄・焼却される地域の未利用バイオマスを炭化したバイオ炭に、独自スクリーニングした土壌改良材「宙炭」(そらたん)を展示した。土壌に散布することで、GHG排出削減や化学肥料の低減、土壌改良効果を発揮する。現在、各地での宙炭供給体制を構築している。地域パートナーと共にプラントを導入し、未利用バイオマスを宙炭にアップサイクルし、農業に活用することで、持続可能な食料生産システムを実現する考えだ。

同社は「サステナブルな次世代農業を起点とする超循環社会をする」をミッションに掲げ、2020年2月に設立された、名古屋大学発のベンチャー企業。地域の未利用バイオマス(もみ殻や畜糞、樹皮など)を炭化したバイオ炭に、独自にスクリーニングした土壌微生物叢を添加し、地域で利用される有機肥料で微生物を培養した高機能バイオ炭「宙炭」の開発、販売、また宙炭などのサービスの利用で発行されたカーボンクレジットの仲介も行っている。宙炭は同社独自のバイオ炭の前処理技術、微生物培養等に係る技術を、農研機構が開発した技術と融合し、実用化した。また宙炭を導入することで、畑10aあたり、CO2換算で1~4tの炭素固定をすることができる。その他、有機肥料に適した土づくりの期間短縮、収量の向上などの効果があり、GHG排出削減以外にも、減化学肥料・有機転換を実現する土壌改良剤だ。

高機能バイオ炭「宙炭」

同社CTOの西田亮也氏は、「2月28、29日と立命館大学で開催された、バイオ炭のシンポジウムにも参加してきまして、普及に向けて連携を確認してきました。また、弊社では開発研究から検証までを自社で行っております。刈谷市に自社の検証農場施設を建設し、フィールド検証を行っております」と語る。

同社は、農林水産省の「みどりの食料システム法」に定める事業者としても認定され、日本国内では30都道府県で試験導入を開始しており、2024年度中には47都道府県全てと、海外展開に向けて活動を拡大する予定だ。2024年2月、同社と豊橋市は、地域における未利用バイオマスの活用と、それらからつくられた高機能バイオ炭による持続可能な地域農業の実現を目指し、連携協定を締結した。また同月、東邦ガス㈱との業務提携を発表した。東邦ガスとは、2021年から、宙炭を用いた共同での栽培実証試験や資本提携により、関係性を深めてきた。また、3月からは㈱三菱総合研究所と宮崎県において高機能バイオ炭「宙炭」を用いたカーボンファーミングの圃場実証を開始した。

フェイガーのセミナー発表と展示より

㈱フェイガー(東京都港区)は農業由来カーボンクレジット生成、農業者への脱炭素の取組支援およびクレジット化を通じた収益化を行う、2022年7月設立のスタートアップ企業。会社名である「Faeger(フェイガー)」とは、英単語「Fair」の古英語で、「Fair」(公平・美しい)である価値観を共有し体現を目指している。

一連の活動を展示、合わせてカーボンクレジットの基礎から最新状況までを解説する出展者セミナーを実施した。日本の企業に求められる排出量削減に対しどう見極め、活用すべきか。生成の現場から最新状況をレポートした。

日本、あるいは日本企業としては、各々の脱炭素の取り組みを評価し、加速する金銭価値を生むようなカーボンクレジット(ボランタリーカーボンクレジット)の国際的な枠組みに乗っていくこと。温室効果ガス削減を行い、それが評価されるような仕組みを実装する重要性を説いた。また、クレジットの生成には非常に高い技術・知見が必要なため、今後需要の急速な高まりに対して供給のペースが追い付いていない状況であるという。同社は、こういった課題を克服していく考えだ。

同社は農業由来のクレジット作成においては、水田の長期中干しやバイオ炭の施用を軸としている。2023年度は 14都道府県、約1,600haの生産者と共に取組を行い、すでに入金が完了した。2024年度は30以上の都道府県で15,000ha以上の取組が予定されている。大規模農業法人との取組、全国のJAや農業法人協会との連携による地域ぐるみの取組などを通して、より多くの生産者がJクレジットによる収入拡大を実現できるサービスを進めている。このような取組が初めての生産者の不安を解消すべく、農学博士や営農経験者の専門チームが支援を行っている。

また、このような農業及び地域貢献と脱炭素を同時に実現する取組を応援する組織、井関農機、ヤマタネ、東京海上アセットマネジメント、農林中央金庫、JA三井リース等との連携も積極的に進めている。国内企業だけでなく、3月には、農業支援戦略を進めるドイツ化学メーカーの日本法人BASFジャパンとの連携を発表した。BASFの栽培管理支援ステムを使っているユーザー農家がシステムで取得したデータをもとにJ‐クレジットへの申請ができるというものである。また国内だけでなく、ベトナムなど海外のJCM案件組成も行っている。

展示取材の関係で、企業については上記2社についてまとめたが、農業分野では、J‐クレジットの取組を軸に、大手企業では三菱商事、伊藤忠食糧、丸紅、NTTコミュニケーションズ、クボタ、味の素等が取り組みを推進する。農業分野に特化した新興企業・組織も進み出しているが、市場の好循環を産み出していくためには取組や活動の環境価値を社会で醸成、共有していくことが鍵を握ると思われる。農林水産省や環境省等のリードも含めた今後の展開に注目したい。

甲子化学工業/ホタテ貝殻再利用のヘルメット、サンウエスパ/水草利用のバイオエタノール事業 エコプロ2023注目した展示から(2024.1.31)

2023年12月6日~8日、東京ビッグサイトでは、SDGs Week EXPOとしてエコプロ2023が、社会インフラテック、カーボンニュートラルテック、自然災害対策展、ウェザーテックとともに開催された。また、企画展示として海洋プラスチックごみ対策パビリオンなども実施された。脱炭素、循環型社会への移行、気候変動対策等など、各社の対応は企業イメージ向上というレベルから、より実効性のあるものに向けて動き出しており、その中から、バイオマス分野において、注目した展示を紹介する。

(東南アジア最大の湖・トンレサップ湖に繁殖するホテイアオイ)

■サンウエスパ

㈱サンウエスパ(岐阜県岐阜市)は、生態系に悪影響を及ぼす水草を利用したバイオエタノールのビジネスモデル、日本国内の外来水性植物から生成したバイオ炭を展示した。

同社は、1969年に創業、岐阜県下における古紙等再生資源の回収及び卸売業を展開している。『未利用なもの、無価値なものを再定義する』を事業コンセプトに掲げ、2016年より、リサイクル困難な古紙のシュレッダーダストからバイオエタノールを製造する実証事業をスタート。そして、2017年にJICAの採択を受け、カンボジアの湖を覆う水草からエタノールを生み出す調査を進めてきた。当初は、水草由来のエタノールを燃料用として使用する計画だったが、調査を通じて「燃料用としては収益化が難しい」という結論に至る。そこで、事業を持続可能なものにするために、エタノールを高付加価値化した「クラフトジン」にすることに着目し、カンボジアで製造する。同時にブランド「MAWSIM」を立ち上げ、2022年より日本での販売を開始した。

バイオエタノールの製造は、カンボジア・コンポンチュナン州で行っている。原料は、カンボジアにある東南アジア最大の湖・トンレサップ湖に繁殖する世界最悪の害草のホテイアオイ。このホテイアオイは、南アメリカ原産の水草で世界の熱帯・亜熱帯域に生息し、国際自然保護連合種の保全委員会が作成した世界の侵略的外来種のワースト100に選ばれている。7ヶ月で200万倍にもなるといわれる繁殖力を持ち、その影響で湖を覆い、水上交通や漁業の妨げとなっている。

2017年6月より「未利用水生植物のバイオエタノール化に関する案件化調査」が途上国イノベーション枠としてJICAより採択を受け、カンボジアで1年に渡り実地調査を行ってきた。その後、量産体制を構築するべく、プラントの建設に関して「令和2年度:ODA(政府開発援助)草の根・人間の安全保障無償資金協力を活用した官民連携案件」の採択を受け、カンボジア・コンポンチュナン州と連携して建設を開始、2022年4月に施工が完了し、プラントによるバイエタノールの製造を2022年7月に開始した。

プラントの生産能力は日量55klであり、製造したエタノールは、水上生活者の必需品である発電機を動かす燃料や、消毒液への転用として活用し、中長期では、現地の水上生活者のボート燃料として活用する小規模分散型エネルギーリサイクルの実現や、同様の被害に悩む熱帯アジアの他地域での水平転換を視野に入れていた。

「エタノールの付加価値は、飲料用にすることで燃料用の100倍以上にもなります。この市場の現実、アイデアからカンボジアでジンを製造するに至りました。そこでまず高品質なジンを生み出すべく、サトウキビ由来のバイオエタノールを「ベーススピリッツ」とし、原料や製法にこだわり2年がかりでレシピを開発し、クラフトジン「MAWSIM(マウシム)」を製品化いたしました」(事業担当)

現在はMAWSIM事業に加え、外来水草のプロフェッショナルとして日本国内で新たなエコシステムを構築することで、水草問題を解決することを展望する。

■三和エナジー

三和エナジー㈱(横浜市港北区)は、SDGs Week EXPO、社会インフラテックにヒラオカ石油、大同井本エナジー、Go‐Toアサヒエナジー、ハタエ石油、大丸通商と共同出展、展開する各種バイオ燃料を展示、ブース内ではバイオ燃料セミナーを開催した。セミナーでは2024年1月に、埼玉県狭山市にB5生産スペック5,000KL/月、2024年8月には関西岸和田市にB5生産スペック10,000KL/月の大規模バイオ燃料製造プラントの開設を予定であると発表した。狭山市のプラントは、現在竣工を終え、出荷の準備を進めている。

三和エナジーは、宇佐美グループの一員として、建設現場の大型重機に燃料を配送する事業を核としている。ガソリン・重油・軽油・灯油などの燃料を供給し、パトロール給油などを積極的に展開し、顧客の幅広い業務をサポートしている。また、大規模災害時の燃料配送や危険物の貯蔵・取扱施設の設計に至るお客様のBCP支援事業や、災害に強い地上設置型コンボルトタンク販売やA重油循環ろ過作業などのメンテナンス事業を含めたトータルエネルギーソリューションEESS事業(Emergency Energy Support System)を提供している。今年1月に発生した能登半島地震においても総力を挙げて対応を進めている。

同社の主要取引先の建設会社、建設機械各社では、カーボンニュートラルの達成に向けた動きが加速している。CO2削減の方法としては、電動ショベルや水素エンジンショベルもあがるが、価格が一般機に比べ大幅に高く、水素は燃料補給インフラの課題もある。バイオ燃料は軽油に比べ価格が高いものの、ディーゼルエンジンをそのまま利用でき、車体改造など追加投資が不要という利点がある。そのため、廃食用油等を原料とするリニューアブル・ディーゼル燃料(RD)や軽油代替燃料の高純度バイオディーゼルB30燃料を使う実証実験が始まっており、軽油ディーゼルと比べたエンジンへの影響などの調査検証が進んでいる。三和エナジーは、建設現場におけるCO2排出の持続的な削減と使用済み食用油のリサイクルを目指し、バイオディーゼル燃料の供給に注力していく方針だ。

少し遡るが、2023年4月に、同社はバイオディーゼル燃料(HVO・B100) を東急建設現場内の発電機へ供給開始した。B100燃料は従来、建設機械(建設重機、発電機)での利用は想定されておらず、メーカーの保証範囲外となっているため、利用検証は行われてきたが、まだまだ浸透していないのが現状であった。 ㈱アクティオが、品質が担保されたB100燃料を使用し、発電機にて燃料燃焼実験を2年間実施した結果、2022年8月、発電機本体に問題が発生しなかったことが確認され、この実験結果を踏まえ東急建設が、2022年8月に提供開始したバイオディーゼル専用発電機でB100燃料が使用されることとなった。

「B100のCO2削減効果は高いのですが、価格も高く、一部の大手企業に限られると考えられ、当面はB5が主流となると予測しております。B5とはB100を5%未満軽油と混合した燃料でCO2を5%削減できます。軽油同等扱いのため、軽油を利用している車、重機、非常用発電機などにおいて切り替えが可能です。さらにB5はエコマーク認定も受けており、脱炭素の活動対応のPRが可能でもあります」(三和エナジー バイオ事業部)

同社は墨田区で稼働中の既存プラントに加え、2023年1月に埼玉県狭山市にB5生産スペック5,000KL/月のバイオ燃料製造プラントが竣工、8月には大阪府岸和田市にB5生産スペック10000KL/月のプラント開設し、更に供給配達エリアを拡大する予定だ。

■甲子化学工業

甲子化学工業(大阪市東成区)は、猿払村の水産系廃棄物のホタテ貝殻を再利用した、環境配慮型ヘルメット「HOTAMET(ホタメット)」を展示した。

このヘルメット、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が推進する「Co-Design Challenge」プログラムに採択、これに伴い、持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献を目指す「大阪・関西万博」の防災用公式ヘルメットの一種として導入され、採用が決定した。

同社は、1969年の創業以来、病院やオフィス、コンビニで使われているものや生活雑貨など、現在年間1000種類のプラスチックを軸にプラスチックを軸に金型製作・成形・塗装・溶着から組み立てまで一貫加工を行っている老舗プラスチックメーカー。石油由来であるプラスチックの存在意義が問われている中、積極的にプラスチックの良さ・悪さを理解して、社会へ良い影響を与えることはできないか、挑戦し続けている。

ホタテは現在、ALPS処理水の海洋放出問題に絡み、中国の輸入が規制されているが、国内の水産物の中でも輸出額の最多実績をもち、猿払村はホタテ水揚げ量日本一に何度も輝く、国内有数の生産地だ。一方、猿払村の位置する宗谷地区では、ホタテを加工する際に、水産系廃棄物として貝殻が年間約4万トンも発生。2021年には、ホタテ貝殻再利用を目的とした国外への輸出が途絶えてしまったことを機に、地上保管による環境への影響や堆積場所の確保などが地域の社会課題となっていた。同村の余剰ホタテ貝殻の状況を知った同社は、ホタテ貝殻の主成分が炭酸カルシウムであることに着目し、新素材の材料として再利用開発に着手。ホタテ貝殻も、村を支える重要な資源として捉え、再資源化の取り組みを開始した。

主成分が炭酸カルシウムであるホタテ貝殻とリサイクルプラスチックをベースに、大阪大学 宇山浩教授と共に新素材の開発に着手。猿払村から、余剰貝殻の提供支援を受け、廃棄ホタテ貝殻と廃棄プラスチックを組み合わせた、プラスチック新素材「カラスチック」を開発した。HOTAMETは、カラスチック素材を使用している。その主な特徴は、新品のプラスチックを100%利用するのと比較して、最大約36%のCO2削減、またホタテ貝殻をプラスチックに混ぜ込むことで、強度(曲げ弾性率)が約33%向上した。

「HOTAMET」は、貝殻から着想を得た、生物模倣(バイオクリーミー)の考えに基づき、素材の一部であるホタテ貝の構造を模倣した、特殊なリブ構造をデザインに取り入れている。その結果、少ない素材使用量でありながら、リブ構造が無い場合と比較して、約30%も耐久性を向上。素材開発から、設計に至るまで、環境への負担が少ない持続可能性に配慮したプロダクトになっている。さらに、カラーバリエーションは、CORAL WHITE(白)、SAND CREAM(ベージュ)、DEEP BLACK(黒)、OCEAN BLUE(青)、SUNSET PINK(ピンク)といった海にまつわる計5つのカラーを展開。漁作業だけでなく、防災用、作業用、自転車での通勤通学用など、さまざまな用途で使用が可能なラインナップとなっており、2023年度グッドデザイン賞を受賞した。Wolt Japan㈱と、デリバリーサービスWoltの配達パートナーに向けて、「HOTAMET」を、2023年内より順次導入を開始している。

(上記画像はイメージ)

同社企画部の南原部長は、「現在、大手ゼネコンさま、大手エネルギー企業様でも採用が内定しており、詳細を詰めております。私どもは廃棄物をこれまで以上にリサイクルすることが、持続的な社会の推進において必要不可欠であると考え、持続可能な社会の構築により一層尽力すると共に、同様の取り組みの輪が日本や世界に広がっていくことを期待しております」と語る。

佐賀市/さが藻類バイオマス協議会~2023年の取組の概要 開催セミナーと講演から(2023.12.02)

バイオジャパン2023は、横浜パシフィコにおいて、2023年10月11~13日に開催された。バイオ・バイオマスの分野を地域創成の核とするコンソーシアムなどの出展は増えてきているが、先駆者となってきた自治体の佐賀市は、地球環境の保全と経済的な発展を両立するサーキュラーエコノミーの実践をテーマに展示した。世界初の清掃工場から回収したCO2の産業利用、バイオマス由来CO2の付加価値化、藻類産業の推進、みどりの食糧システム戦略へ向けた施設園芸の取組などを紹介した。

藻類産業の推進では、さが藻類バイオマス協議会、さが藻類産業研究開発センター、佐賀大学などの活動紹介が行われた。そういった中で、佐賀市の藻類産業に関する活動について、さが藻類バイオマス協議会でコーディネーターを担当する中溝氏に今年などの動きについて、情報提供やお話を伺うことができた。

佐賀市の藻類産業に関する活動、さが藻類バイオマス協議会について、ゼロからの説明となると大変膨大な情報量になってしまうのだが、弊社Webレポートを2019年に1度まとめており、その続編として、特に今年の動きについて、活動とセミナー・講演分野でまとめていくこととなった。

2023年には、MATSURIと共催のセミナーや定時総会の際の発表と講演会など、情報発信が行われた。定時総会の際の発表と講演会について、要約情報の提供をいただき、下記に紹介させていただきます。御礼申し上げます。

令和5年度定時総会

6月26日、令和5年度定時総会が、対面とオンラインを併用して佐賀市のロイヤルチェスター佐賀で開催された。総会後半は、微細藻類研究と産業利用をテーマに発表と講演が行われた。佐賀大学農学部の出村幹英特任准教授による「佐賀大学における微細藻類バイオマス研究の状況」と題した発表が行われ、沖縄県の久米島で微細藻類事業を展開する㈱ロート・F・沖縄の中原剣代表取締役による「地域資源×微細藻類の新たな価値創造、事業化へ」、オーピーバイオファクトリー㈱の金本昭彦代表取締役による「海洋生物資源を活用したビジネスモデル」と題した講演が行われた。ロート製薬㈱は、昨年2月、オーピーバイオファクトリー㈱と共同で藻類研究拠点「AMU LABORATORY」を設立し、協業を開始している。

参考情報→https://www.rohto.co.jp/research/researchnews/technologyrelease/2022/0224_01/

佐賀大学が取り組むイカダモ

<発表概要>

佐賀大学の微細藻類研究の目標は、CO2を使って微細藻類を育てて、薬品、肥料、飼料、工業材料などを作り出し、カーボンニュートラル社会、資源循環型社会につなげ、新しい産業をつくれればと考えている。今年度、μAB project(マイクロ・エービー・プロジェクト)という名前で研究体制を立て直し、さまざまな分野の研究者が協力して機動性を持たせて行おうとしている。今後、企業に提供できる新たなシーズを増やせると考えている。

微細藻類への期待は現在、第三次ブームと言われるくらいに高まってきている。第一次はオイルショックの頃、第二次は京都議定書が出てCO2削減が問題となった頃だ。いずれも一時的だったが、今回は長く続くと考えている。理由は、ブームの背景にあるカーボンニュートラルにしてもタンパク質クライシスにしても、新しい生物資源を使わないと解決できないのが現状だからだ。微細藻類はその第一の候補だと考えている。これまでは燃料への応用で注目されていたが、食糧や工業材料など多岐にわたってくると考えている。

佐賀大学の現在の研究についていくつか紹介すると、まず「育てる」分野では、私がイカダモという藻類の培養に取り組んでいる。イカダモはどこにでもいる藻類で、生命力が強くてよく育ち、一日で1㎡あたり森林の3倍のCO2を固定する。昨年は、この藻類の中にDHAを産生する新種を発見した。今年は100Lの水槽培養に取り組んでいる。成分分析をしたところタンパク質が50%以上含まれており、食品として優秀だと考える。

ほかに医薬品利用の面では「血圧降下作用を持つ新物質」の発見もあった。理工学部の研究では工業利用の分野で、有用成分を取った後の残渣を利用した「貴金属吸着材」、「微細藻類を内包したナノファイバーの作成」などの研究が進められている。今後もさまざまな分野で、「微細藻類バイオマスを使う」というキーワードで新たな研究が出てくると思う。

<講演の概要>

私は子供のころに光合成に興味を持ち、奈良先端科学技術大学院大学で光合成の基礎研究で学位を取得した。その後、さまざまなことを経験したが、光合成を中心にキャリアを築いてきた。「光合成からの循環が生命の本質」という哲学を持って、地域の中で生産から加工、サービス、リサイクルが循環するエコシステムの社会構造を創ろうと挑戦している。ロート製薬は個人の健康と社会の健康をつなぐ「心身の充実」に需要が動いているとみており、その新規事業を沖縄の久米島で取り組むことになった。

久米島で取り組む理由は、観光や文化、生物資源、海洋資源という資源があることが挙げられる。特に水深200メートル以下の海水である海洋深層水、だ。太陽光が届かないため冷たく、生物はいないが、栄養分は豊富。久米島はこの深層水の取水量が日本一で、海面との温度差を利用した海洋温度差発電が行われている。そして深層水を多段階に活用して車エビやウミブドウの養殖などを行い、30億円産業になっている。

私たちはこのモデルに共感して2016年から参画している。その一つは冷熱農業。深層水の冷熱を利用して夏場に冬野菜をつくる農業で、ホウレンソウやイチゴで実証試験を進めている。もう一つが藻類農業。微細藻類30万種の中で、今までは培養できていたのは10種類だけだったが、フォトバイオリアクターの技術の進歩でほとんどの種類が培養可能になった。これにより食品、飼料、藻類が含む機能性物質を使ったヘルスケア製品などさまざまな事業展開ができる。

私たちは久米島では、青い色素に着目して青いビールを作っている。久米島の青い海のイメージを重ねた。また地域特有の土壌藻類の培養上清の活用にも注力している。これには農産物の生育促進や肥料削減効果、土壌流出防止効果などがあるので、これを使った農法を久米島の農業に組み込んで、土着藻類を資材にするビジネスモデルを作りたい。「農産物が藻類を使ってつくられている」という形ができれば、事業の幅は広がる。いま「微細藻類ファーム(マイクロファーム)」をつくろうとしているが、これは藻類の生産自体をコンテンツにした農園。「新しい時代の農業」という見せ方でアピールしていく。

藻類農業は、循環型でマルチな産業構造を持っている。これを、海洋深層水を中心にさまざまな事業を展開する久米島モデルと連携させ、産業自体が観光資源となるようにしたいと考えている。

<講演の概要>

当社は、製薬や食品、化学関係をクライアントに、さまざまな海洋生物資源から抽出した機能性物質販売や、顧客が求める化合物の探索受託を業務としている。微細藻類も扱っているわけだが、政府のカーボンニュートラル宣言以降、微細藻類への注目度は高まっている。そこで、株の探索から機能性評価、育種、培養法検討、スケールアップ検討までをパッケージにした藻類特化型のパッケージもつくっている。

自社開発株「パブロバ」も、当社事業の広告塔になる商品を作ろうということで開発した。自社で保有する1000株以上の微細藻類のコレクションの中から、健康食品向きでクライアントに好まれるアンチエイジング成分を持っているものをと考え、アミノ酸スコアが高いだけでなく、フコキサンチンやEPAなど数多くの栄養成分を含んでいるこの藻類を選んで商品開発することにした。

微細藻類を商品開発する時に課題になるのは、対象となる株を安定的に継代維持するのが難しいことや、生産におけるコンタミネーション(不純物混入)の問題だが、対象株の問題については、選抜継代などの方法で解決した。生産方法についても、パブロバはコンタミに弱かったが、育種とガラスチューブ型のフォトバイオリアクターを利用することで高密度大量培養に成功した。

パブロバは安全性についての各種試験や、フコキサンチンの安定性を損なわない原料化という課題もクリアして、サプリメントタイプの健康補助食品にすることにした。ブランディングについては、海のブルーの美しいイメージを出した。オメガ3脂肪酸を多く含むのでどうしても魚っぽい風味があるが、那覇の有名なイタリアンの店とコラボして逆にこれを生かした生パスタやドレッシングを開発し、セレクト系マーケットで展開している。知人のつてなどで著名なアーチストなどにアンバサダーになってもらい、SNSなどで発信してもらってもいる。さらにロート製薬と連携して化粧品原料エキスを共同開発、これを海洋深層水と組み合わせたヘッドスクラブも開発した。

今後の課題は大量生産施設の整備だ。独立栄養と従属栄養を併用して生産受託できる施設を構築していく。また微細藻類事業を行う企業をコンソーシアム化して培養の受託や株を相互利用できる仕組みを構築できればと考えている。

佐賀市/さが藻類バイオマス協議会~2023年の取組の概要と課題 バイオジャパン2023から(2023.12.02)

バイオジャパン2023は、横浜パシフィコにおいて、2023年10月11~13日に開催された。バイオ・バイオマスの分野を地域創成の核とするコンソーシアムなどの出展は増えてきているが、先駆者となってきた佐賀市は、地球環境の保全と経済的な発展を両立するサーキュラーエコノミーの実践をテーマに展示した。世界初の清掃工場から回収したCO2の産業利用、バイオマス由来CO2の付加価値化、藻類産業の推進、みどりの食糧システム戦略へ向けた施設園芸の取組などを紹介した。

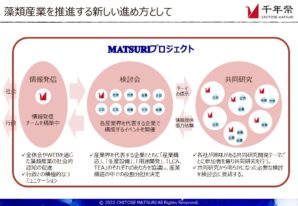

藻類産業の推進では、一般社団法人さが藻類バイオマス協議会、さが藻類産業研究開発センター、佐賀大学などの活動紹介が行われた。さが藻類バイオマス協議会のアドバイザーはちとせグループが担っており、また佐賀市は、ちとせグループが主催する藻類産業構築プロジェクトMATSURIにも参画している。ブースでは、プロジェクトの紹介も行われており、また、NEDOの講演企画で会場入りした、ちとせグループ藤田CEOもブースを訪れ、活況を呈していた。

バイオジャパン2023・佐賀市ブースから

そういった中で、佐賀市の藻類産業に関する活動について、さが藻類バイオマス協議会でコーディネーターを担当する中溝氏に今年などの動きについて、情報提供やお話を伺うことができた。

佐賀市の藻類産業に関する活動、さが藻類バイオマス協議会について、ゼロからの説明となると大変膨大な情報量になってしまうのだが、弊社Webレポートを2019年に1度まとめており、その続編として、特に今年の動きについてまとめていくこととなった。情報集約、提供等につきまして、御礼申し上げます。

※2019のレポート→https://greenproduction.co.jp/archives/568

さが藻類バイオマス協議会の会員数は、2019年の取材時には、58社であったが、2023年10月現在の会員数は76社となった。もともと同協議会は、佐賀市や佐賀県などの行政や佐賀大学などの研究機関、佐賀県の民間企業を中核とした地域組織に交流があった藻類に知見もつ筑波大学や佐賀市において藻類培養事業で新たに進出したアルビータを加えて出発したが、熊谷組、アルガルバイオ、兼松エンジニアリング、栗田工業、北海道大学、レノバ、三井金属鉱業、日本ガスなどが参画し、大手企業、藻類ベンチャー、再生可能エネルギー事業企業、九州以外の大学の入会が相次ぎ、その割合が高くなってきている。

「欧米などで国家政策をベースに進められているように藻類バイオマスが世界的に産業化に向かっているという背景もありますが、日本には他に例がない清掃工場から回収したCO2の産業利用や、自治体と大学などの研究機関と連携した、多様性をひとつの特徴とした協議会であることが大きいと考えております。日本の中では、比較的光合成環境がよいこと、また、ちとせグループに協議会のアドバイザーをお願いし、そのちとせグループが、藻類産業構築プロジェクト「MATSURI」を立ち上げたことも要因であると考えております」(中溝氏)

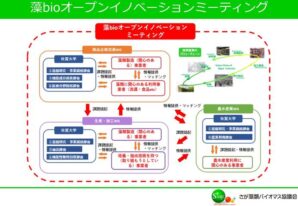

同協議会の研究・事業化推進を進める運営のしくみの柱であるが、藻Bioオープンイノベーションミーティングと佐賀大学に設置された、さが藻類産業研究開発センターが挙げられる。

藻Bioオープンイノベーションミーティングは、会員企業の参入分野ニーズに対応し、商品企画流通WG、生産・加工WG、農水産業WGと3つのWGを設けて活動を行っている。藻類の事業フィールドは、基礎的な生物学から、プラント規模での技術開発、抽出オイルの用途開発、製品化など、川上から川下まで多くの工程がある。また藻類にも多くの種類がある一方、出口市場も、化学品、機能性食品、化粧品、燃料など多くの分野に渡るためだ。

さが藻類産業研究開発センターは、佐賀市、佐賀大学、筑波大学が締結した「藻類バイオマスの活用に関する開発研究協定」に基づき、藻類産業創出のための研究拠点として、筑波大学の知見をベースに佐賀大学内に設置された。センターは、鉄骨平屋建て延べ床面積100㎡で、微細藻類の単離・培養、濃縮、有用な成分の抽出などを行う設備を備えており、市場ニーズに対応した藻類の選抜と培養、有用成分の抽出方法の確立など、藻類産業創出を技術面でサポートしている。現在、センターでは、佐賀市が佐賀大学に委託した「有用な微細藻類の探索」「機能成分探索」などの研究が、学部を横断した自主的研究グループ「μABproject(マイクロ・エービー・プロジェクト)」で行われているほか、協議会会員企業による藻類に関する研究にも利用されており、会員企業が佐賀市において藻類培養事業に進出する動きも出てきている。

500Lと100Lの培養タンクや大型連続遠心機などを備えており、微細藻類の大量培養実験も可能だ。

「情報発信においては、今年度は、MATSURIと共催のセミナー、定時総会の際に、発表と講演会を開催しました。ここ数年のコロナ禍の中では、対面の制約も多い状況でしたが、新たな動きや、考え方の発信、議論は会員企業の活性剤になると考えております。またニュースレター「藻bio通信」も3か月ごとに発行しております」(中溝氏)

MATSURI×SABC共催セミナー風景

3月30日、ちとせグループによる藻類産業構築プロジェクト「MATSURI」との共催になるセミナーを佐賀市清掃工場で開催した。「『藻』で夢をかなえる。HondaとMATSURIの未来の産業づくり」をテーマに、Hondaが生み出した微細藻類「Honda DREAMO」の開発責任者である㈱本田技術研究所の福島のぞみ氏と、ちとせグループ執行役員Chief Bio Engineerの星野孝仁氏のトークセッションの形で進められた。セミナーには、同協議会とMATSURIに加盟する43社・機関からWeb聴講を含め約80人が参加した。

6月26日、令和5年度定時総会を、対面とオンラインを併用して佐賀市のロイヤルチェスター佐賀で開催された。本年度の事業計画、収支予算、令和4年度事業報告を了承した後、令和4年度決算報告と任期満了に伴う理事及び監事の選任について審議し、いずれも原案通り承認された。

総会後半は、微細藻類研究と産業利用をテーマに発表と講演が行われた。佐賀大学農学部の出村幹英特任准教授による「佐賀大学における微細藻類バイオマス研究の状況」、沖縄県の久米島で微細藻類事業を展開する㈱ロート・F・沖縄の中原剣代表取締役による「地域資源×微細藻類の新たな価値創造、事業化へ」、オーピーバイオファクトリー㈱の金本昭彦代表取締役による「海洋生物資源を活用したビジネスモデル」の演題で講演された。(→内容概要は次項のセミナー・講演内容編でご覧ください。)

商品開発、事業化分野においては、アスタキサンチン入り卵、藻類を漉き込んだSAGA2024国スポのステッカーなど具体的な活動が動き出している。会員企業の㈱熊谷組が、2月に東京ビッグサイトで開催された「地球環境とエネルギーの調和展」に出展、九州健康おやつにも認定された、微細藻類から生産するアスタキサンチン入り卵「壮健美卵」を使った「たまごさぶれ」と「三瀬バウム」を来場者にノベルティとして配布PR、来場者の反応などを確認しながらマーケティングを進めている。

セミナーや講演の発表の中でも、市場をどのように切り拓くかについて、重要なポイントとして言及があったが、脱炭素、タンパク質クライシス、バイオ有用物質ニーズなどの追い風情勢の中で、微細藻類由来の商品をどのように市場に送り込むか、市場分野だけでなく、代替商品か、新分野新商品であるか。新分野であればどのように価値を創造、提案するかの課題もあるが、平行して土俵づくりや評価基準形成も必要となってくるであろう。

藻類を活用した事業開発は世界的に動き出しているが、産業構築には、基礎的な生物学から、プラント規模での技術開発、抽出オイルの用途開発、製品化まで、多くの分野の知見と技術の融合、統合が必要となる。また藻類にも多くの種類がある一方、出口市場も、化学品、機能性食品、化粧品、燃料など多くの分野に渡る。単一企業だけの動きでは難しく、専門性をもった連携が必要となってくる。バイオ大国・米国ではABO(Algae Biomass Organization)が、大型藻類から微細藻類まで国内外組織、関係者をまとめ、交流の場づくりを行っているが、多様性を認めながら、日本の藻類事業の総合力を発揮する、官学民をまとめる組織体が日本にも必要であると考える。さが藻類バイオマス協議会の今後の展開に注目したい。

埼玉県西部地域の平地林管理と農業の共生「武蔵野の落ち葉堆肥農法」世界農業遺産に認定。(2023.8.30)

農林水産省は7月10日、2021年10月、国連食糧農業機関(FAO)に世界農業遺産への認定申請を行った兵庫県兵庫美方(みかた)地域の「但馬牛システム」と埼玉県武蔵野の落ち葉堆肥農法が認定されたと発表した。「但馬牛システム」では但馬牛の子牛の生産地として、日本初の牛の血統登録「牛籍簿」を整備し、和牛改良の先駆けとなった。放牧や棚田の畔草の給餌等により農村環境や生物多様性を保全する持続可能なシステムが継承されている。また後者は、埼玉県県西部地域の自治体を中心とする合同組織体によるもので、関東地方では初の認定となり、この結果、日本の世界農業遺産の認定地域は15地域になった。今回認定の2地域の中で、都心に近い武蔵野地域でどういった農業が継承されているのか、評価されたのか、武蔵野の落ち葉堆肥農法世界農業遺産推進協議会事務局に情報提供いただくことができた。この推進協議会は埼玉県の川越市、所沢市、ふじみ野市、三芳町、埼玉県川越農林振興センター、いるま野農業協同組合で構成されている。

落ち葉を集める様子(推進協議会ホームページより)

武蔵野の落ち葉堆肥農法とは、火山灰土に厚く覆われ痩せた土地に、江戸時代から木々を植えて平地林を育て、落ち葉を集めて堆肥として畑に入れ、土壌改良を行うことで安定的な生産を実現し、その結果として景観や生物多様性を育む農業だ。300年以上の歴史の中で、このシステムが今もなお継承されている。

この地域は、江戸の急速な人口増加に伴う食糧不足を背景に、川越藩が1654年から行った開拓に端を発している。水が乏しい台地のうえに、火山灰土のため栄養分が少なく表土が風に飛ばされやすいという、農業を行うには非常に厳しい自然条件を克服するため、見渡す限りの草原に木々を植えて平地に林を作り出し、落ち葉の堆肥利用、土壌飛散防止など複数の機能を持たせた、優れた農村計画による開発が行われた。この歴史的価値を有する平地林などの土地利用は現在まで受け継がれ、今も落ち葉堆肥を活用した持続的な農業が続けられている。

また、管理された平地林はオオタカの繁殖地となっているほか、シュンランやキンランなどの希少植物にも良好な生育環境を提供している。

(推進協議会ホームページより)

話を進めていく前に、「世界農業遺産」について確認しておく。知名度の高い世界遺産は、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が、文化や歴史を残す景観や自然環境を、後世に伝えるため、普遍的な価値を持つ物件として保護を指定したものだ。

世界農業遺産(GIAHS:Globally Important Agricultural Heritage Systems)は、この農業版といえるが、農林水産省のホームページによると、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密接に関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性などが相互に関連して一体となった、世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域(農林水産業システム)である。FAOにより認定され、2023年7月現在で、世界で24ヶ国78地域、日本では今回の2地域を含め、15地域が認定されている。

世界農業遺産が生まれた理由として、農業の大規模化や農薬・化学肥料の多投入が、自然環境を破壊していったという背景がある。FAOが新たな道として2002年の地球サミットで提唱し、大規模・効率化だけでは循環型の自然共生農業の存続・発展は難しいという考え方のもと、地域の、地域による、地域のための多様で小さな農業を生き続ける遺産として認定するに至った。

世界農業遺産認定は、世界的な重要性、申請地域の特徴について、FAOが定める5つの認定基準及び保全計画に基づき評価される。

1)食料及び生計の保障

2)農業生物多様性

3)地域の伝統的な知識システム

4)文化、価値観及び社会組織

5)ランドスケープ及びシースケープの特徴

また、申請地域は、農林水産業システムを動的に保全するための保全計画を作成することも基準となっている。

世界農業遺産と並び、同様の考え方に基づく日本農業遺産も農林水産省により運営されている。申請地域は、日本における重要性、申請地域の特徴、世界農業遺産の5つの認定基準に、日本が独自に定めた3つの基準を加えた8つの認定基準)及び保全計画に基づき評価され、農林水産大臣により認定される。

詳しくは、→https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/index.html

農林水産省ホームページより

武蔵野の落ち葉堆肥農法の世界農業遺産認定にあたっては、10年に近い年月を要している。2014年に自治体単独での申請を行ったが、選に上がらず、2016年、県西部自治体などを中心に、伝統的農法の継続を推進し多様な生態系の維持及び地域産業や観光等の振興を図るため、武蔵野の落ち葉堆肥農法世界農業遺産推進協議会を結成し、世界農業遺産承認及び日本農業遺産への認定申請、2017年、日本農業遺産に認定となった。2018年、世界農業遺産承認申請するが落選。2020年、世界農業遺産承認申請、農林水産省より世界農業遺産認定申請に係る承認を得て、2021年、農林水産省からFAOへ世界農業遺産認定申請書を提出。今年6月、FAOによる現地調査が行われ、7月に世界農業遺産に認定となった。

「300年以上続く当武蔵野地域の「落ち葉堆肥農法」がこのような形で世界的な評価をいただき、大変嬉しく感じております。大都市近郊でありながら、現在も続くこのシステム並びに景観は、名実ともに遺産として認定されたことを受け、次の世代へ残すべく引き続き尽力してまいりたいと考えております」と推進協議会会長、三芳町町長の林伊佐雄氏は発信した。

推進協議会ホームページより

さて、落ち葉は、どこにもありそうなものと思うかもしれないが、落ち葉堆肥農法においては、落ち葉を生み出し続ける森林管理手法が創出されてきた。

「本地域において堆肥化する落ち葉については、自然の森林から採取するのではなく、農地と一体的に配置された農業者が管理する林業的側面も有する平地林から採取しています。本地域の平地林では、アカマツを交えつつも萌芽更新が可能となるひこばえ(萌芽枝)を出す力の強いクヌギやコナラなどの落葉広葉樹が中心樹種になっています」(推進協議会事務局)

多くの広葉樹は、幹を切ると切り株からたくさんの芽が伸びだしてくる。こういった萌芽を育て、雑木林の若返りを図ることを萌芽更新と呼ぶ。 かつては薪や炭に利用される細い材をたくさん生産するのに適しているため、里山管理の手法として多く行われてきた。

「農業者は、平地林を伐採して萌芽更新を行い、クヌギ・コナラを中心とした落葉樹林を維持してきました。なお、下草刈り、落ち葉掃き、伐採などを止めれば、やがて本地域の平地林は潜在植生である常緑広葉樹林のタブノキ・カシなどの常緑樹の森林へと遷移をしてしまいます。そのため、クヌギやコナラなどの落葉広葉樹が中心樹種となっております」(推進協議会事務局)

通常の森林の遷移においては、陽樹~陰樹の流れの中で陰樹林となり落ち葉は発生しなくなるのである。

落ち葉堆肥農法については、これまで海外からの視察等も数多く入り、また実践も行われている。

1995年、世界地理学連合(IGU)の「持続的農村システムに関するつくば国際会議」のエクスカーションとして、日本や欧米、マレーシア、韓国、インドなど25か国46人の農業・農村地理学の研究者が、本地域の知識システム研究のため、本地域を視察。2014年、JICAの取組の1つとして、環境と経済が調和した村落開発を推進するセネガルの国家エコビレッジ庁長官が本システムと農産物の6次産業化を視察。2017年、東京大学・ニューメキシコ大学・アメリカ農家が合同で現地視察を行った。

2019年、JICAの取組として、アフリカ各国の農政に携わる行政官が、アフリカ地域小規模農家のためのアグリビジネス振興を目的に本地域を視察。この他、アジアにおいても韓国から本農法によるサツマイモの作り方の研修、中国北京大学から都市化と農業との土地利用の在り方について視察が行われた。

また、南米のチリではこの農法が実践されている。

「実践の実績としては日本国際協力機構(JICA)による南米チリのサンペドロ村における半乾燥地の治山緑化計画が挙げられます。本地域の平地林の育成と村づくりを参考にして実践が行われ、砂漠化防止に成果を上げました。具体的には土地利用デザインにおいて、道に近いところに住居を建て、奥に向かって農業を行う点、防風林造成として尾根筋の防風林帯を造成する点、植林と農業経営を組み合わせる点が計画に生かされました」(推進協議会事務局)

農業は、人口増問題、気候変動問題、自然保護、生態系の維持などの問題、またとりわけ日本においては、食料自給率や農業従事者の減少なども含め大きな岐路に立っている。食料・農業・農村基本法の検証・見直しも進む中、農林水産省が推進する、みどりの食料システム戦略や国内肥料資源推進と連携した、今後の取り組みに注目したい。

都心で推進する環境学習プログラム、 植物テーマに多様なコラボ展開する西武造園の取り組み(2023.7.23)

7月1日、小雨がぱらつく中であったが、東京豊島区・東池袋のエリアではSunshine City PLAYPARKが開催された。都心ならでは、高速道路の高架下という日差しや小雨を防げるという立地を活用したイベントで、遊び場やアートや環境問題のワークショップ、遊び・学ぶことができる様々なコンテンツを展開し、子どもたちが全力で遊べる場所を提供しようというものだ。今回は、豊島区のNPO法人、博物館や区内に事業所をもつ企業による、「冒険遊び場」、「ダンボールアートワークショップ」、「SDGsワークショップ」「自分だけのオリエント・バッグ、オリジナル手ぬぐいをつくってみよう!」「絵本の読み聞かせ会」「豊島区×サンシャインシティ フードドライブ」などが実施された。

この取り組みは、池袋東口エリアを中心に、リビングのように居心地の良いまちなかを目指すプロジェクト「IKEBUKURO LIVING LOOP(イケブクロリビングループ)」のサブ会場として、東池袋エリアの活性化と回遊性向上も目指し、サンシャインシティの主催で開催している。今年は、5月6日(土)、7月1日(土)にすでに開催し、以後9月2日(土)、11月3日(金・祝)~5日(日)に開催の予定だ。

(IKEBUKURO LIVING LOOP Webサイト→https://ikebukuropark.com/livingloop/)

参加企業の中で、SDGsワークショップ、環境学習プログラムを運営する西武造園㈱(東京都豊島区)の方々に、お話を伺うことができた。また、画像など情報提供のご協力をいただいた。 「私どもは、豊島区および公益財団法人としま未来文化財団が取り組む『豊島区国際アート・カルチャー特命大使/SDGs特命大使』の活動主旨に賛同し、参画をいたしまして、定期的に環境教育イベントを実施するなどの取り組みを行っております。同じく特命大使の賛同企業のサンシャインシティさまと連携し、子どもたちに身の回りの自然環境やSDGsを考える機会を提供し、豊島区が目指すSDGs未来都市の実現に寄与することを目的に、今回の一連のイベントで環境教育プログラムを実施しています」(西武造園営業部プロモーション課)

SDGsワークショップでは、西武造園が管理する公園の木の実や枝・間伐材などを再利用した体験ワークショップを、季節にあわせたテーマや内容など毎回社内で考案して実施している。今回7月1日開催のワークショップテーマは、草木は友だち!「植物うちわを作ろう」。植物をじっくり観察し、植物の絵を描いたり、香りやスタンプでデコレーションをして、自分のイラスト入りのオリジナル「うちわ」を作るというものだ。テレビドラマの主人公のモデルにもなった植物学者・牧野富太郎博士は、たくさんの植物を観察して、描いてきた。博士にまつわるパネルや図鑑なども交えて、植物観察のポイントも伝える。

ワークショップ風景

植物学者・牧野富太郎博士は、高知の豊かな自然に育まれ、幼少から植物に興味を持ち、独学で植物の知識を身につけ、2度目の上京のとき、東京大学理学部植物学教室への出入りを許され、植物分類学の研究に打ち込むようになる。自ら創刊に携わった「植物学雑誌」に、日本人として国内で初めて新種に学名をつけた。94年の生涯において収集した標本は約40万枚といわれ、蔵書は約4万5千冊を数える。新種や新品種など約1500種類以上の植物を命名し、日本植物分類学の基礎を築いた一人として知られている。全国からの要望に応じて各地を巡り、植物を知ることの大切さを一般に広く伝え、植物知識の普及にも尽力した。

(高知県立牧野植物園WEBサイトより引用→https://www.makino.or.jp/dr_makino/)

西武造園は、公益社団法人日本植物園協会の会員であり、今回の牧野博士の展示データなどは同協会や高知県立牧野植物園の協力によって実現している。

「私どもが管理・運営する植物園でも、シニア層の方を中心にドラマを見たお客さまのご来場は増えている印象です。動物や魚と違って植物は少し地味なので子どもの関心を引きにくいですが、弊社で管理・運営している植物園や公園では、こうした子どもたちや親子連れに、もっと気軽に来園してもらい、少しでも身の回りの自然や植物に興味をもってもらえるよう、気軽に参加できたり、五感を使ったりするイベントを定期的に開催するなど工夫しております」(西武造園営業部プロモーション課)

紹介が遅れてしまったが、西武造園は、西武グループにおける「造園・緑地事業専門会社」として全国に事業展開する。設計・施工・維持管理・運営までワンストップなサービスを提供し、人とみどりのより豊かなまちづくりを目指している。また、同社は、造園・緑地事業での豊富な実績に基づくノウハウと知見を活かし、社会のニーズやトレンドにあわせたイベント・プログラムを企画立案し、全国各所で展開している。その柱のひとつが、環境学習プログラムの取り組みだ。そしてその主軸となっているが、富良野自然塾東京校としての取り組みだ。

富良野自然塾東京校とは、北海道富良野市で「北の国から」で知られる作家・倉本 聰が塾長を務める「富良野自然塾」のコンセプトに沿った内容で、国営昭和記念公園(東京都立川市)内に設置されたコースを使って体験できる環境学習プログラムだ。

西武造園に所属する専属インストラクターが、過去に起きた地球の壮大な物語と生物の進化についてドラマチックに解説することで、地球の環境問題について楽しく学ぶことができるプログラムとなっている。インストラクターによる「分かりやすく、心に届く表現」の案内とともに、五感を使って楽しく体験することができ、各体験を通じて、空気・水をつくりだしている木や森の大切さや、地球が素晴らしい「奇跡の星」であることを学ぶ。

富良野自然塾東京校の風景

富良野自然塾は、東京校だけでなく、京都府宮津市、愛媛県今治市、福岡県北九州市、福島県裏磐梯など全国8ヵ所でも展開されている。(2023年7月現在)その根本の理念は、ホームページの倉本總氏のメッセージに示されている。

「僕達人間の存在にとっての必需品とは何なのでしょうか。食もそうですし、衣も住もそうでしょう。しかしそれ以前にもっと最重要なもの。それは、空気と水、です。しかしこの二つの重要性を、それがあまりにも身近で当り前すぎる為、僕らは普段忘れてしまっています。ではその空気と水を供給してくれているものは何か。森です。それも森の葉っぱです。しかし人類は古今東西、森を見るとき、木材になる幹ばかり見て葉を見ることを忘れていました。平成17年、富良野プリンスホテルゴルフコースが閉鎖されると聞き、そこを昔の森に還してはどうかと提案し快諾を得ることが出来ました。今僕達は、この土地をお借りしてそこを元の森に還す事業、同時にそのフィールドを利用しての環境教育事業に取り組み始めました。森に還すとは、単に植樹をすることではありません。近隣の森から、種や実生や若苗を採取し、移植可能な時期まで育てて初めて地面に植えつけるという忍耐と歳月の遠大な作業です。多分このコースが森に還った姿を、僕らは生きて見ることが出来ないでしょう。だからこそこの事業を未来につなげていかなければなりません。これは、利を得る為の事業ではありません。僕らは木材の為に森をつくるのではなく、これまで不当に無視されて来た葉っぱをつくる為に森をつくろうとしています。何故なら葉っぱこそ空気の清浄と水の貯蔵を司る最も重要な機関だからです」

(富良野自然塾Webサイトより引用→https://furano-shizenjuku.com/)

「私どもは、この主旨に賛同し、私どもが運営維持管理業務にたずさわる国営昭和記念公園に東京校を2014年に開校しました。富良野で研修を受けた当社所属のインストラクターが場所や対象者、目的などご要望にあわせてプログラムを組み立てる出張講座も行っております。また、このほかにも公園等での養蜂を通じた環境教育プログラム『はち育』など、植物や自然環境をテーマにしたさまざまなプログラムをご提案することが可能です」(西武造園営業部プロモーション課)

同社は、西武グループの一員として、2020年8月末まで西武グループが運営していたレジャー施設「としまえん」の跡地を整備する事業にもたずさわっている。「2023年5月に公園の一部が開園した都立練馬城址公園の造園施工にも当社がかかわっております。公園としての機能はもちろんですが、大地震などが発生した場合に備えて、緊急時にはシェルターになる四阿や、かまどにもなるベンチなど、公園内にはさまざまな防災設備が整備されています。また、豊島園駅の駅前広場など周辺エリア一帯の緑豊かな空間の創出にもたずさわっています」(西武造園営業部プロモーション課)

都立練馬城址公園 浄水場発生土資源化技術

同社の事業展開は、公園、商業施設、防災など幅広いジャンルに関わるが、その中で、事業活動に伴う環境負荷の低減や、地球環境の課題解決など、SDGsへの取り組みを推進している。近年では、農業と太陽光発電を組み合わせたソーラーシェアリングや、浄水場発生土を植栽基盤材などに再利用する事業も手掛けている。今後の展開に注目だ。

国際線の航空燃料SAF10%義務化へ。加速するSAF展開~リニューアブルディーゼル、バイオマスナフサ等並行して進む(2023.6.8)

欧米やアジアや日本において、持続可能な航空機燃料SAFについての政策、生産設備構築、導入、投資などの発表が相次いでいる。そういった中、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会・第3回会合が、5 月26日に開催された。同協議会は、航空分野の脱炭素化に向けて、将来的に最もCO2削減効果が高いとされているSAFの導入を加速させるため、技術的・経済的な課題や解決策を官民で協議し、一体となって取組を進める場として、国土交通省、経済産業省 資源エネルギー庁が合同で主催、2022年4月より開催している。

世界的にSAFの供給量はまだまだ少なく、製造コスト等も課題となっている。持続可能な航空機の動力源については、電動化や水素についても研究されているが、電池は植物油などに比べ、重量エネルギー密度が低く、また燃料と異なり電力を消費しても軽くならないため長距離飛行する旅客機には難しいといわれる。EUのエアバスが水素燃料の2035年の実用化を目指しているが、開発途上である。現時点の持続可能な航空機動力源は、SAFが牽引しており、植物油や動物油、廃食用油等を原料とした液体燃料HEFA(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)が主軸、特に、食料との競合や生態系の劣化回避の観点から、廃食用油が中心となっている。しかし、この種のバイオ燃料だけでは、巨大な航空燃料市場への十分な供給は難しく、多様化の研究開発、実証が進められている。

5月26日の会合では、SAFの導入促進に向けた施策の方向性について中間取りまとめ(案)が示された。

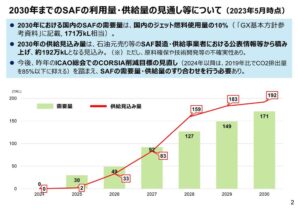

まず、2030年までのSAFの利用量・供給量の見通し等について(2023年5月時点)は、下図のような概況だ。2030年における国内のSAFの需要量は、国内のジェット燃料使用量の10%、171万kL相当。2030年の供給見込み量は、石油元売り等のSAF製造・供給事業者における公表情報等から積み上げ、約192万kLとなる見込みだ。

持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会・第3回会合の資料より

また、SAFの利用・供給拡大に向けた規制と支援策のパッケージ案が提示され、議論された。供給エネルギー供給構造高度化法において、SAFの2030年の供給目標量を法的に義務化設定、需要側のニーズを踏まえ、少なくとも航空燃料消費量の10%とし、政府による積極的な支援を検討するというものだ。2030年以降については、国内の需要見通しから判断する。また、国際線を発着する航空会社にも国土交通省に提出する脱炭素事業計画にSAFの10%利用について明記するよう求めるとしている。

また、原料・技術ごとの見通しについては、参考資料として発表された。

持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会・第3回会合の資料より

こういった動きと並行して、国産SAFの生産設備の構築について国内石油元売り各社や商社等から発表が行われている。HEFA・SAFは、バイオディーゼルの次世代型燃料、「リニューアブルディーゼル」と呼ばれる燃料と生産技術が近く、進み出している。水素化により窒素化合物を排出しない、車や建設機械など既存の流通インフラ・内燃機関を活用しながらGHG排出削減を可能にするものだ。また化学品の原料となるナフサとも製造技術が近く、化学品、プラスチックの持続可能性ニーズが高まっており、バイオマスナフサの生産開発も動き出している。

コスモ石油堺製油所での起工式の様子

●コスモ石油、日揮ホールディングス、レボインターナショナル、合同会社SAFFAIRE SKY ENERGYの4社は、国内初となる廃食用油を原料とした国産SAFの大規模生産実証設備の建設工事を開始するにあたり、2023年5月16日にコスモ石油堺製油所で、起工式を実施した。本設備では、100%国産の廃食用油を原料とした年間約3万kLのSAFを生産する。2024年度内に完工・運転開始を見込んでおり、大阪・関西万博が開催される2025年にSAFの供給を開始する予定だ。また、本設備からはバイオプラスチックの原料となるバイオマスナフサや、リニューアブルディーゼルも生産する考えだ。

また、コスモ石油は三井物産とATJ (Alcohol-to-Jet)技術を有する米国ランザジェット社の技術をベースにした生産、タイのバンチャック社が生産するSAF、バイオマスナフサ、バイオエタノール等輸入に関する検討を行うと発表している。

●ENEOSは、ENEOS根岸製油所(横浜市)における将来的に国産SAFの年間30万トン(40万kL)の製造に向けて、三菱商事㈱、豪・Ampol社、TotalEnergies等と調査、検討が進められている。

●出光興産は、年産10万kL級ATJ製造商業機の開発に向けた取り組みを進めている。バイオエタノールを国内外からの調達し、2025年度に千葉事業所内にATJ技術によるSAF製造装置を建設し、2026年度から供給をめざし進めている。

また、豪州・Burnett Mary Regional Group、㈱J-オイルミルズと、非可食油原料樹である「ポンガミア」を同州で植林することによるCO2固定化や、植林を起点とした植物原料の確保によるSAFのサプライチェーン構築、バイオ化学品などの検討に共同での取り組みを発表している。

ポンガミア(樹木、種子・実、油) 出光興産プレスリリースより

●富士石油㈱は、袖ケ浦製油所におけるSAFを目的生産物とするバイオ燃料製造事業を検討しており、製造プラントの基本設計を伊藤忠商事㈱と共同で開始したと発表している。袖ケ浦製油所で年間約18万kLのSAF製造および2027年度の供給開始を想定している。

●双日は国産のカテゴリーではないが、米国で次世代再生可能燃料の製造を目指す、HEFA技術有するNext Renewable Fuels社(テキサス州)に出資した。プラントの建設を計画しており、2026年に商業運転を開始する予定だ。

海外では、先行しているのは米国、欧州だ。米国は30億ガロンのSAFを生産し、2030年までに航空GHG排出量を20%削減することを発表、欧州議会では次のような案が発表、検討が進められている。

●EU は 2050 年までにカーボンニュートラルとするために、EUの空港で利用するSAFの最小割合を設定、発効に向け、検討、調整が進められている。具体的には、2025年、航空燃料の少なくとも2%のグリーン化を行い、この割合は5年ごとに増加させるもので、2030年に6%、2035年に20%、2040年に34%、2045 年に42%、そして2050年に70%としている。

SAFとして認めるものは、合成燃料、農業または林業の残留物、藻類、バイオ廃棄物、廃食用油または特定の動物性脂肪から生成される特定のバイオ燃料、および廃ガスと廃棄物から生成されるリサイクルされたジェット燃料が含まれるが、飼料および食用作物ベースの燃料、およびパームおよび大豆材料に由来する燃料は、持続可能性基準に適合しないため、見なさないとしている。また、航空輸送の脱炭素化に徐々に貢献できる有望な技術である、水素については別枠で組み込んでいる。

●英国運輸省は、SAFの急成長に絡み、利用上限を設けない限り、SAF集中により他の運輸部門等で炭素排出量が増加する可能性があると発表した。HEFA・SAFなどにおいて、原料が既存の用途から転用されたり、食用ベースの原料が使われたりすることの懸念を示した。

●フィンランド・ネステ社

ネステ社プレスリリースより

海外企業の動きでは、フィンランド・ネステ社が廃食用油の調達、HEFAの技術で世界市場をけん引する。先月5月、シンガポール製油所の拡張工事が完了し、開所式が実施された。今回の拡張で、シンガポールでの生産能力は2倍、製油所の総生産能力は年間260万トンとなり、そのうち最大100万トンがSAFとして使用可能となった。生産能力の向上に加え、原材料前処理能力の強化を行い、これまで難しかった廃棄物や残留原材料を処理する能力を向上させた。同社は、シンガポールをアジアの物流機能の高い基地として重視しており、イノベーションセンターも設立している。

ネステ社の総SAF生産能力は、ロッテルダム製油所の改修が完了する2023年末までに年間150万トン、ロッテルダム製油所の拡張が完了する2026年上半期には220万トンとなる予定だ。また、同社は、米国Crimson Renewable Energy Holdings, LLCから米国西海岸の廃食用油の収集や集約事業と関連資産を取得、米国内の生産も強化する。また、日本国内の販売代理店となっている伊藤忠商事とともに、SAFだけでなく、ネステ社が「Neste MY Renewable Diesel」の日本国内での流通拡大に向けて商標ライセンス契約締結およびブランディングに関する協業契約を締結し、強化していくと発表した。

ネステ社は、バイオマスプラスチック分野では、日本国内では、豊田通商、三井化学グループ、また三菱商事、出光興産、奇美実業(台湾)と、バイオマスナフサを原料としたバイオマスプラのサプライチェーンの構築を発表している。

●ATJ (Alcohol-to-Jet)

国際的に最も流通量のあるバイオ燃料・バイオエタノールを変換する技術だが、インド国内においてATJ方式で生産されたSAFを混合使用したインド初の商業旅客便エアアジア・インディア便のフライトが成功した。この航空燃料は、インド石油公社 (IOCL) がPraj Industries社と提携して供給したもので、プネーからニューデリーへの飛行を行った。調達されたSAFは、ATJ技術を保有する米国・Gevo社 と提携して行われた。 https://www.praj.net/wp-content/uploads/2023/05/230519-Press-Release-Praj-IOCL-AirAsia.pdf

日本国内では、出光興産、コスモ石油も生産を検討中。また、三菱商事はスウェーデン・Swedish Biofuels社への出資を発表している。なお、Gevo社はSAF開発と平行し、ETO(Ethanol to Olefins)変換技術を利用し、韓国LG化学とバイオプロピレンの開発を共同で進めている。

●微細藻類

ネステ社も、微細藻類の研究歴は長く、スペインに微細藻類原料のパイロット生産設備の建設を検討中。米国では、ABOが生産のエコシステムづくりに注力する。社名改めた米国Viridos社が、海水による微細藻類の培養プラントで、SAFやリニューアブルディーゼルの生産を目指し、資金調達を強化した。

日本国内では、ユーグレナ社が、廃食用油と微細藻類ユーグレナの混合燃料でSAF・リニューアブルディーゼルを開発・販売を進める。IHIも炭化水素を生産するボトリオコッカスを使って実証・開発を進める。

ちとせグループは、マレーシア サラワク州にてNEDOの委託事業として建設を進めてきた世界最大規模の5haの藻類生産設備「CHITOSE Carbon Capture Central(C4)」が完成し、稼働を開始した。SAF等の製造に向けた藻類の長期大規模培養技術の確立を行なうと同時に、幅広い用途開発も視野に入れる。SAFについてはNEDOの助成を受けて広島県大崎上島に完成した日本微細藻類技術協会(IMAT)研究所とも連携して開発を進める。

世界最大規模となる、微細藻類生産設備「CHITOSE Carbon Capture Central」(C4)

●合成燃料

ノルウェー最大、徹底したサービスの効率化を進める格安航空会社Norwegian Air Shuttleは、Norsk e-Fuel(ノルウェー・オスロ)とのパートナーシップを発表し、ノルウェー北部のMosjøen(モショーエン)に世界初の本格的なe-fuel(合成燃料)プラントを建設すると発表した。このプラントは、SAF を生産し、同社の2030年までのSAFの総需要の約20%が確保できるとし、2030 年までに45%の排出削減という同社の目標に向けた重要なマイルストーンになるとした。

https://greenproduction.co.jp/archives/13197

現状、SAFの展開は、航空燃料市場だけでなく、製造技術の近い、車や建設機械等用のリニューアブルディーゼル市場、化学産業で進む持続可能な化学品、バイオマスプラスチック用のバイオマスナフサ市場も視野に入れ動きだしている。SAFの生産は、現在はHEFAが主体となっているが、廃食用油などは回収、供給には限りがあり、またパーム油等の食用油の転用の問題もあり、原料の多様化は急務と思われる。CO2などを利用したバイオや化学的手法、あるいはこれらを組み合わせた合成生物学的手法による効率の高い生産システムの確立が必要となるが、今後の動きに注目である。

IATA発表関連情報→https://greenproduction.co.jp/archives/13841 NEDO発表関連情報→https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101656.html

浜田化学の展望する「廃食用油循環が生み出す未来」 バイオマス展・注目したセミナーより(2023.4.12)

本題にはいる前に、廃食用油の今後を予測するうえで、注目すべき報道、発信が昨今国内外では行われている。

■廃食用油を高性能燃料化し、再生可能航空燃料のSAFや高性能BDFの分野で世界市場をリードするフィンランドのネステ社は、シンガポールに年産100万トン規模の世界最大級の工場を建設中だ。出荷も間近と見られ、アジア対応を強化する。また、同社は、米国Crimson Renewable Energy Holdings, LLCから米国西海岸の廃食用油の収集や集約事業と関連資産を2022年11月取得し、米国規制当局の承認により、取得を完了したと、今年1月発表した。

■3月25日、欧州連合(EU)欧州委員会とドイツ政府は、2035年以降も条件付きで内燃機関(エンジン)車の新車販売を容認することで合意したと発表した。当初、全てのエンジン車を禁止する方針だったが、水素とCO2を原料にした「e―fuel(イーフュエル)」と呼ばれる合成燃料を使用する新車に限り販売を認める。この背景、今後については、多くのメディアで論じられているが、EVを主軸とするものの、限定の方針を転換した。合成燃料については、研究開発は進められているが、商業生産、普及には時間を要するものと思われる。

■三井化学㈱は、バイオマス化学品・プラスチックの原料となる廃食用油で東南アジア・中国地域最大級の集荷・販売会社であるApeiron AgroCommodities Pte. Ltd.(シンガポール)に、2022年6月、出資したと発表した。今回の出資により三井化学は、拡大するバイオマス化学品・プラスチックの需要に対応するため、バイオマス原料の調達拡大を図っていく。世界規模で石油由来からバイオマス由来への原燃料転換を推進する動きが加速しているが、バイオマス原料は需要の伸びに対して供給が限定的なため、今後ますます原料確保が重要になっていくとした。

(三井化学 2022.8.31プレスリリースより)

■カネカ㈱は、JR西日本ホテル開発と共同して、JR西日本ホテルズが運営する施設から排出される廃食用油を用いた資源循環の取り組みを開始すると、3月31日、発表した。カネカ生分解性バイオポリマーは、通常は、植物油を原料に生産されるが、原料の多様化を検討してきており、廃食用油を原料に生産する技術を確立している。この技術を活かし、JR西日本ホテルズが運営する施設から排出される廃食用油を利用し、それを原料に製品を生産し、JR西日本ホテルズが運営する各施設へ還すことで、資源循環を実現する考えだ。

脱炭素に向けて、バイオ燃料やバイオマス原料のマテリアル利用は主軸方策のひとつであるが、循環型経済、あるいは食料との競合の回避という考え方のもと、国内外において廃食用油が重要なポジションを担っている。

(バイオマス展バイオマスエネルギー利活用セミナーから)

前置きが長くなってしまったが、2023年3月15日~3月17日、東京ビッグサイトでは春のスマートエネルギーWeekが開催され、その中のバイオマス展が開催された。その中で、「廃食油循環が生み出す未来」と題したバイオマスエネルギー利活用セミナーが、浜田化学㈱の岡野社長より行われた。なお、Webレポート作成においては、情報提供のご協力をいただきました。御礼申し上げます。

まず、廃食用油とは、飲食店や食品工場で使用済みまたは賞味期限切れなどで廃棄された食用油のことで、世界的にはUCO(Used Cooking Oil)と呼ばれている。

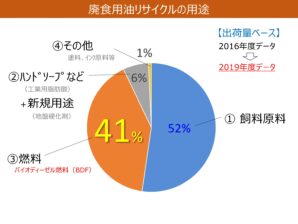

廃食用油の年間発生量は全国油脂事業協同組合連合会のホームページによると、日本全体で約52~54万トンと推定される。リサイクル用途として、飼料用、工業用(脂肪酸、石けん、塗料、インキ原料など)、燃料用(バイオディーゼル燃料、ボイラー燃料など)となっている。

「国内での用途は、かつては飼料が大半を占めていました。食用の鶏や豚を育てるときに、早く大きく育てるために、油をエサに混ぜてカロリーをたくさんとらせるためだったわけですが、日本の人口減が進む中、食料生産は減少していく、行き場を失うという危惧の中、食用植物油の燃料利用が規制され、需要が高まっていた欧州に燃料用として輸出されるようになりました。そういった流れの中で、輸出BDF原料用廃食用油の相場は、コロナウィルス拡大の影響を一時うけたものの、2019年9月には、トン当たり650USドルだったものが、2021年3月には、1,070USドルと大きく上昇しました。これは、排出権取引をスタートさせた欧州において、廃食用油がその利用がクレジットとして認められるようになったことが要因です」(岡野社長)

(セミナープレゼンテーション資料から)

浜田化学は、使用済みてんぷら油など使い終わった廃食用油の回収とリサイクル事業を主軸に展開する、兵庫県尼崎市に本社を置く企業だ。飲食店、学校、食品工場でご使用した廃食油を回収し、同社工場にて精製しリサイクルなどを行い、新たな資源として変換させて出荷する。捨てれば廃棄物となり、流せば水質汚染のもとだが、リサイクルすることによって環境改善に努める廃食用油リサイクルのリーディング企業だ。

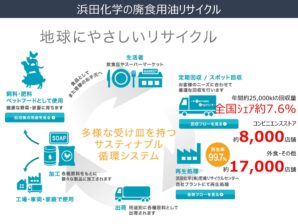

同社は、1970年、廃食用油リサイクル回収事業会社として兵庫県尼崎市にて先代によって設立された。1976年、尼崎市の産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、1985年に尼崎に現在の本社・工場を建設した。油脂回収、再生処理、製品加工、製品販売を進化、推進し、営業所は国内には京都、名古屋、富山、静岡、千葉、川西、洲本に展開、日本全国とタイで回収が可能だ。年間約25,000klの回収量、全国シェア約7.6%。コンビニ店舗、外食・その他含め20、000件を超える店舗から回収を行っている。2003年店舗衛生メンテナンス・グリストラップ衛生事業を開始し、廃棄物と店舗衛生管理の一元管理提案が可能な体制を構築。お客様の廃油の排出量に応じて回収頻度を調整、必要に応じて容器・タンクの貸し出し等も行うなど、柔軟に清潔で安心安全な回収を強みにして回収店舗の拡大を図ってきた。

(セミナープレゼンテーション資料から)

2003年以降、バイオディーゼル燃料製造および走行実験を開始以降、バイオディーゼル燃料製造体制を整え、操業。2007年4月には、環境省地球温暖化対策技術開発事業を受託、神戸大学と酵素触媒によるBDF製造法を確立させた。この製造装置を利用し、洲本市との共同事業としてBDF生産を行っている。現在は、本社工場にもB5製造・給油設備が設置され、回収車両、フォークリフトに使用されている。リサイクルハンドソープ事業は2005年より展開開始。2015年10月に設立したグループ会社の㈱フードイノベーションでは、飲食事業を展開、その店舗で新たな方法での廃食用油回収も試行している。

また、同社では、大阪の西淀川菜の花プロジェクトの廃油回収に協力を行っている。地域の空き地や休耕地で菜の花を育て、収穫した菜種油を料理に使い、使った後の廃食油を回収し、バイオディーゼル燃料にして、さらに利用しようという試みだ。化石燃料の使用による地域温暖化などを抑止するとともに、持続的な地域循環型社会の構築と地域の活性化を目指すものだ。この取り組みは、公益社団法人「全国産業廃棄物連合」主催のCSRプロジェクト「地域貢献部門」で「環境省産業廃棄物課長賞」を受賞した。http://nanohanany.blogspot.jp/

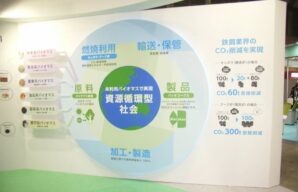

さて、廃食用油の今後のリサイクル展開において、同社が主軸と考えているのが次のSAF、バイオディーゼルなどの燃料、バイオプラスチック、ハンドソープの3つの事業分野だ。

(セミナープレゼンテーション資料から)

「諸事情があり、あまり多くを語れず申し訳ないのですが、現在大阪府堺市では、廃食用油を原料とした国産SAF、バイオディーゼル等の生産を目指したプロジェクトが進んでおります。SAFは国内廃食用油の主要用途にひとつになっていくと考えますが、廃食用油だけでは生産規模が限られますので、プロジェクトでは海外あるいは他の原料の調達が検討されております。また、この設備からはバイオプラスチックの原料となるバイオナフサの生産も検討されています」(岡野社長)

(セミナープレゼンテーション資料から)

同社は、廃食用油を精製してつくった脂肪酸を更に高度精製し、それを原料として生まれた純石けんタイプのリサイクル薬用ハンドソープを澁谷油脂㈱(神戸市)とともに開発した。殺菌剤(イソプロピルメチルフェノール)を配合し、殺菌効果を持ちながら、手荒れしにくい。合成の界面活性剤は一切使用せず、純石けん成分でできているため手肌にやさしく、生分解性など環境負荷も少ないという特徴をもつ。「店舗で排出した廃食用油がハンドソープとなって還ってくるという自己循環型リサイクルというコンセプトを提案し、サトフードサービス様、ファミリーマート様、ユニー様、びっくりドンキーのアフレ様、大阪の小中学校などで採用され、お客様トイレなどに設置され、累計の販売数は130万本を超えました」(岡野社長)

セミナーのまとめとして、岡野社長は政府への提言を唱えた。

EUなどではEU-ETS、UK-ETSなど排出権取引のルールづくりが先行している。このままでは、日本は取り残されるという懸念を訴えた。ASIA-ETS の創設など、EUのルール、CBAM:Carbon Border Adjustment Mechanism(炭素国境調整メカニズム)にアジアとして協調して対峙することが必要であるという。EUや米国の市場が非常に大きいということもあるが、日本の政策の多くはEUや米国の状況を見ながら決定されている点があることも事実で、今後の日本主導、アジア発の動きを推進していくことも重要だ。

国内外の廃食用油は争奪戦の様相も呈しており、用途展開もより付加価値を高める方向に変貌していくことが予想され、今後の同社の展開に注目したい。

長岡バイオエコノミーコンソーシアムの取り組み~持続可能な地域循環型のバイオ産業づくり 長岡バイオエコノミーシンポジウム2023から (2023.3.19)

長岡バイオエコノミーシンポジウム2023が、2023年2月22日、長岡市と長岡バイオエコノミーコンソーシアム主催、長岡技術科学大学共催のもと、アオーレ長岡において、オンラインも併催で開催された。このシンポジウムは、持続可能な地域循環型の新たなバイオ産業づくりに向けて、長岡のバイオエコノミーを考えるシンポジウムとして2020年に第1回を開催、2021年は新型コロナ感染拡大のため見送られたが、今回で3回目の開催となった。内閣府、経済産業省、産業総合研究所、バイオインダストリー協会、バイオコミュニティ関西、NaDeC構想推進コンソーシアムが後援、中央官庁、関係機関の参加も含め、会場には約170名、オンラインでは約140名が参加した。

開会のあいさつの中で、長岡市・磯田市長は長岡バイオエコノミーの実装、実験を重視していきたい、今年夏には、人づくり・産業振興の拠点として米百俵プレイス・ミライエ長岡が先行オープンすると挨拶した。

内閣府の仁科氏は、2022年は、世界的にバイオ投資が大きく進展した年であり、米国バイデン政権はバイオテクノロジーとバイオものづくりのイノベーションを推進する大統領令を発出し、世界のバイオの市場規模は30兆ドル規模になると予測されている。日本政府においてもバイオものづくりが成長戦略の中に組み込まれ、1兆円規模の投資が見込まれているとした。内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)についても推進していきたいと述べた。

科学技術振興機構の中川氏は、COI-NEXT(Center of Innovation)について、SDGsに基づく未来のありたい社会像の実現に向けたバックキャスト型研究開発と、産学官共創システムの構築を一体的に推進するプログラムとして、共創分野、環境エネルギー分野やバイオ分野等の政策重点分野で採択されたプロジェクト活動が本格的に始まっていると述べた。

(開会の挨拶)

なお、当レポートの作成にあたっては、長岡市商工部産業イノベーション課のご協力をいただきました。御礼申し上げます。

シンポジウムの内容の話の前に、長岡市とバイオエコノミーについて確認しておきたい。

長岡市は新潟県の中央に位置し、日本一の大河・信濃川が市の中央をゆったりと流れ、守門岳から日本海まで市域が広がる人口約27万人のまちだ。総面積890?のうち約50%が森林、約20%が耕地であり、豊かな自然環境と肥沃な土地を有する。この土地と水と空気からが生みだす「米」「日本酒」の他、日本三大花火のひとつ「長岡まつり大花火大会」、「錦鯉」も長岡が発祥だ。

国内最大級の埋蔵量を誇る大型ガス田を有し、生産される天然ガスは、プラントで処理した後、沿線の都市ガス事業者及び工業用需要家へ販売されている。また、CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)、CO2回収・貯留の実証が、地球環境産業技術研究機構(RITE)によって、2000年から2015年にかけて行われ、約1万トンの圧入、操業技術などの知見・データの蓄積が行われた。また、2013年から稼働している生ごみバイオガス発電施設は、自治体の生ごみ処理施設では国内最大規模であり、市内全域から収集された生ごみをメタン発酵処理し、発生するバイオガスを利用して発電を行うとともに、発酵残渣も資源循環の観点から有効に活用している。

(コンソーシアムの取り組み 発表資料から)

次に、バイオエコノミーとは何か。〇〇エコノミーなどのワードが、Webや展示会では増える中、確認しておくと、バイオテクノロジーや再生可能な生物資源等を利活用し、持続的で再生可能性のある循環型の経済社会を拡大させる概念だ。OECD(経済協力開発機構)が2009年の報告書「The Bioeconomy to 2030」で提唱された。バイオエコノミーは工業製品の35%、医薬品の80%、農業の50%の生産に貢献し、そのGDP総額はOECD参加国のGDP2.7%に相当(196兆円)と試算されている。米国やイギリスはバイオエコノミーを実用化するために具体的な目標や戦略を策定するなど、バイオエコノミーの拡大による新市場の形成を国家戦略に位置づけている。

日本においても、2030年までにバイオエコノミー市場は40兆円まで拡大すると試算され、持続可能な新たな社会経済システムの要素として、内閣府が策定したバイオ戦略では、2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現するという目標を打ち出している。その中では国際拠点を中核として各地域をネットワーク化し、世界最高レベルの研究環境と海外投資も活用できる事業化支援体制を組み合わせ、国内外から人材・投資を呼び込めるシステムを整備する「バイオコミュニティの形成」を掲げている。地域バイオコミュニティは、この国の施策に基づくもので、バイオコミュニティの活動を集中的に取り組む体制ができている地域に対して、「地域バイオコミュニティ」として認定する制度が設けられ、2021年6月に、長岡市は、北海道、鶴岡、福岡とともに地域バイオコミュニティの認定を、東海は育成バイオコミュニティの認定を受けた。また、2022年12月には広島と沖縄が地域バイオコミュニティに、群馬は育成バイオコミュニティの認定を受けている。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20210625biocom.html

シンポジウムプログラムでは、次のような2部構成で行われた。COI-NEXTの取り組み報告の中では、内閣府が主催する今年度の第5回日本オープンイノベーション大賞の中で、内閣総理大臣賞の受賞となった、高専生の技術とアイデアでアフリカの社会課題解決を目指す 「JICA 高専オープンイノベーションチャレンジ」と題したプロジェクト(構成:国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校、国際協力機構(JICA)、NPO法人長岡産業活性化協会NAZE 、長岡技術科学大学、有限責任監査法人トーマツ)の概要紹介も行われた。→https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/prize/2022.html

●第1部 今年度の長岡バイオコミュニティの報告

・長岡バイオエコノミーコンソーシアムの取り組み、COI-NEXT の取り組み報告

●第2部 長岡のバイオエコノミーを流通や産業という観点から考える

・基調講演:「長岡のバイオエコノミー産業サプライチェーンをデザイン」(ベジタリア㈱小池社長)

・パネルディスカッション:これからの長岡のバイオエコノミー産業をどう進めるか

大変密度の高い構成で行われたが、最初のレポートでもあり、長岡バイオエコノミーコンソーシアムに主軸を置き、紹介したい。

長岡バイオエコノミーコンソーシアムは、バイオエコノミー社会の実現と長岡バイオコミュニティの定着、バイオ産業と既存ものづくり産業の融合による新産業の創出や地域資源循環の促進等を目的として、2021年に発足した。長岡市をはじめ長岡技術科学大学や長岡工業高等専門学校などの各種高等教育機関、その他民間事業者等が構成員としてコンソーシアムに参画している。

(コンソーシアムの取り組み 発表資料から)

取り組みの構成としては、ビジョン会議、バイオサロン事業、プロジェクト事業の3つが柱だ。

1)ビジョン会議には、産総研やNEDO、グローバルバイオコミュニティの方をはじめ、バイオ有識者などの関係者が長岡の地に集い、コミュニティの形成や、ビジネス連携のあり方について議論を行った。長岡技術科学大学が採択されたCOI-NEXTについて紹介、意見交換を行った。

2)バイオサロン事業は、長岡バイオエコノミーコンソーシアムへの参画者を中心としたコミュニティ形成を行い、オープンイノベーションを促進している。多様な業種、業態の方々から異なる視点からの議論を深め、プロジェクトの項目出しや組成、マッチングを進めるもの。今年度は9、12、1月の計3回開催され、12月に行われた第2回は、「下水道由来資源の肥料利用」をテーマに、下水汚泥肥料の現状や全国的な取組を紹介し、議論された。この問題については、ウクライナ情勢などを受けて肥料の調達価格が高騰、また難しくなることも想定され、下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けて、農林水産省、国土交通省等が連携して推進策を検討するため、昨年秋に利用の拡大に向けた官民検討会が立ち上がり、議論検討が進んでいる。

(コンソシアムの取り組み 発表資料から)

3)プロジェクト事業は、長岡市をフィールドとしたバイオエコノミーに資する取り組みをコンソーシアムとして推進するもので、バイオ産業と既存のものづくり産業の融合による新産業の創出や地域資源循環の促進・高度化を通じた循環型社会の実現を目指すものだ。生ごみバイオガス発電センター発酵残渣肥料実証プロジェクト、また、取り組みの具体的事例としても詳細の発表があったが、㈱緑水工業の下水道汚泥のペレット化推進事業についても紹介された。同社は下水汚泥由来肥料を製造・販売し、自社農場でも利用し農産物を販売する、企業内で循環農業を実践し普及活動を続けている。

(コンソーシアムの取り組み 緑水工業発表から)

長岡バイエコノミーコンソーシアムのWebサイトに相談役を務める、ちとせグループ藤田CEOが、同コンソーシアムに「長岡から世界へ」と題した寄稿文が掲載されている。また、農林水産省の中では、国内外の情勢の変化を受け、食料・農業・農村基本法の見直しが進められている。未来に向け新たなバイオ産業を、また新たな農業のスタイルをどう構築していくか、更に国内外にどう発信していくか注目である。

近畿大学と住友商事マシネックス、植物廃棄物利用のバイオコークスで、鉄鋼業界CO2排出量削減へ。エコプロ2022注目した展示から (2023.2.4)

2022年12月7日~9日、東京ビッグサイトでは、SDGs Week EXPOとしてエコプロ2022が、サステナブル経営推進機構、日本経済新聞社主催のもと、社会インフラテック、カーボンニュートラルテック、自然災害対策展、ウェザーテックとともに開催された。また、企画展示として海洋プラスチックごみ対策パビリオン、ナノセルロース展なども実施された。

(展示ブースより)

昨年と大きく変容したことの1つとして、例年、大学コーナーの1ブースとして出展していた近畿大学(大阪府東大阪市)は、2022年は住友商事インフラ事業部門のグループ会社の住友商事マシネックス㈱(東京都千代田区)との共同ブースを構成し、バイオリサイクル燃料であるバイオコークスの大規模なアピールを行った。近畿大学というと近大マグロが有名であるが、大学としても次なる近大発の独自技術として後押しする方針だ。

両者は、鉄鋼業界、とりわけ電炉・鋳鉄業界において、石炭コークスのバイオコークス代替によるCO2排出量削減に取り組みを開始した。大学が研究・開発した技術を、商社のネットワークを生かして社会 実装することで、ゼロ・エミッションやSDGsの目標達成と社会貢献を目指す。また、実現にむけて産学連携によるコンソーシアムを立ち上げており、㈱ナニワ炉機研究所(大阪府東大阪市)、ヤマトスチール㈱(兵庫県姫路市)、㈱栗本鐵工所(大阪市西区)が参画している。

(バイオコークス(左)と燃焼の様子(右):プレスリリースより)

まず、バイオコークスとはなにか。従来は廃棄物として処理される茶かす、枯れ葉、もみ殻などのバイオマスを原料として製造する固形燃料だ。利用原料は大きく6カテゴリー、木本系(間伐材、流木、枯れ枝など)、草本系(河川敷草、イタドリなど)、農業系(調整野菜、そば殻など)、食品系(加工残渣、パン耳など)、厨茶系(珈琲滓、茶滓など)、都市型(廃棄衣料、古紙など)に分類される。光合成を行う植物資源等を100%原料にしているため、CO2排出量ゼロのカーボンニュートラルな固体エネルギーとして期待される。

バイオコークスは、圧縮強度が高く1000℃以上の高温での長時間燃焼が可能だ。製鉄に不可欠な石炭コークスの代替燃料として使用可能で、製造時に廃棄物を出さないゼロ・エミッション燃料でもある。植物由来の廃棄物をリサイクルできるため、ゴミ問題にも貢献できる。バイオマス原料1kgからバイオコークス1kgを作ることができ、重量収率100%であり、製造過程で煙も蒸気も出さない。

2005年に、現在、近畿大学大学院総合理工学研究科教授であり、近畿大学バイオコークス研究所所長を務める井田民男氏らが研究を始め、2010年に特許を取得、世界25か国に広がり、2012年に近畿大学に専門のバイオコークス研究所が誕生した。

(展示ブースより)

鉄鋼業界は、日本の産業部門から排出されるCO2の35%以上を占めており、溶解炉である電気炉、鋳造炉のキュポラともに、CO2排出量削減に向けた抜本的な対策は見えていないのが現状だ。水素製鉄というキーワードも新聞などでは見かけるが、2050年までに巨額の投資が必要と言われており、経済産業省もロードマップを描けてはいない。近畿大学と住友商事マシネックスが立ち上げたコンソーシアムでは、電気炉やキュポラで使用されている石炭コークスを、バイオコークスに代替することにより、電炉・鋳鉄業界におけるCO2の排出量削減を目指している。

関係機関・企業等によると、電炉・鋳鉄分野での主要燃料である石炭コークスには、基本的には次のような2つの役割が必要とされている。代替するには、これらの条件をクリアしなければならない。

1)鉄を溶解するための約1500℃の溶解熱量

2)1500℃付近での加炭性能

これまでにも、バイオコークスをキュポラの燃料として使用した実績はあったが、コンソーシアムによる実証実験によって、電気炉においても十分に石炭コークスの代替となることが確認された。バイオコークスは、多様なバイオマス資源を原料としており、さまざまな成分が混在しているが、電気炉やキュポラでは非常に高温で燃焼するため原料の違いによる影響を受けないという。また、高い圧縮強度を持つため、高温環境下での緩慢燃焼が可能であり、電気炉やキュポラでの使用に問題ないことを検証済、今後連続した商業生産での実証を進めていく。

(展示ブースより)

近畿大学と住友商事マシネックスを軸とするコンソーシアムは、下記のような役割分担のもと、まずは鉄鋼業界での社会実装を目指すが、その後は、バイオコークスの活用によって、農山村と都市、農林業と工業といった、バイオ資源と産業界の地域循環共生圏を創造し、循環型社会の確立を目指していく考えだ。

●近畿大学: バイオコークス製品技術の研究・開発

●住友商事マシネックス: 社会実装に向けた開発支援、流通

●ナニワ炉機研究所: バイオコークスの製造設備技術

●ヤマトスチール: 電気炉におけるバイオコークス活用時のCO2削減効果の実証

●栗本鐵工所: キュポラにおけるバイオコークス活用時のCO2削減効果の実証

次に、どのようにしてバイオコークスが創出されてきたのか、今後の課題を含めて、近畿大学の井田先生と住友商事マシネックス事業担当者に情報提供をいただきました。ご協力の御礼申し上げます。

バイオコークスの研究を始めたきっかけは、2002年に地球温暖化防止の取り組みとして農林水産省が中心となって推進した「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定されたことに遡るという。当時、バイオ燃料の研究者は日本にほとんどいなかったが、「バイオマス・ニッポン総合戦略」によって多くの研究者がバイオ燃料の研究開発に着手した。しかし、その研究対象は当時世界的なブームであった液体燃料のバイオエタノールと、有機性廃棄物などを発酵させて作るバイオガスが多く、固形燃料の研究は誰も手を出さなかったという。「その理由は、石炭コークスを作るための石炭は自然界で石化するのに1,000~3,000万年かかる。当時の常識ではバイオコークスをつくるなど、地球のシステムを飛び越えられるわけがないと、研究者たちが初めから諦めていました。私が近畿大学に着任当時、まわりの研究者は既にバイオエタノールやバイオガスの研究に走り出していて、未開拓のバイオコークスの研究を始めたわけです」(井田先生)

バイオコークス製造工程において、原料の中にあるセルロース、ヘミセルロース、リグニンという重合度の比較的高い高分子と低炭素分子を有機的に結び付けることが必要で、この3つの成分が均等にあるものがバイオコークスとしての性能を高めるという。リグニン、セルロース、ヘミセルロースを加熱することで架橋をつくる。ポリマー同士を連結し、物理的・化学的性質を変化させ、高分子の縮合度を上げることにより強度と密度を上げる。「炎の上ではなく灰の中に埋めて、周囲温度200℃以上をキープして焼くのがポイントです。薪などに比べると密度が高くて含水率が低いため、高い熱量で長時間安定燃焼します。身近な例をあげると、焼き芋やピザを焼くのには最適です」(井田先生)

(展示ブースより)

世界で実用化するためには、改良課題が残っており、各機関の協力が不可欠だが、かなりクリアされてきた。今後の最大の課題は原料調達であり、今回の住友商事マシネックスとの協力体制構築の最大の柱だ。

石炭コークスを今後、バイオコークスに切り替えることを想定すると、いくつかの壁があり、それを乗り越えていかねばならない。特に鍵となるのは、世界的に問題になっている食品ロス、そこに汚泥資源を加えれば、かなりの原料が得られるとの予測だ。

「こういった中で、住友商事マシネックスだけでなく、親会社の住友商事の取引ネットワークも駆使しながら、原料調達の交渉を開始しており、原料調達先とバイオコークス需要家が共存共栄できる協力体制を整えている状況です。鉄鋼業界の脱炭素に向け、バイオコークスの生産体制の構築を進めていきたいと考えております」(住友商事マシネックス 鉄鋼非鉄プラント・ソリューション本部プラント・ソリューション部)

バイオコークスは、脱化石資源、特に石炭コークスの代替燃料として開発、実用化を進めてきたが、2011年の3・11東日本大震災後、その指針に新たに長期保存性、安定性等のキーワードを加える必要が出てきたという。バイオコークスは、その高密度な特性から「がれき」や「放射性汚染物質」の容積を減少させる技術に応用でき、100 年単位での長期保存が期待できるという。今後の両者、コンソーシアムの動きに注目したい。

ユーグリードのユーグレナ由来PNFによる先端材料事業等 エコプロ2022/サステナブルマテリアル展2022 注目した展示から(2023.1.6)

2022年12月7日~9日、東京ビッグサイトでは、SDGs Week EXPOとしてエコプロ2022が開催され、企画展示として海洋プラスチックごみ対策パビリオン、ナノセルロース展なども実施された。また、同期間、幕張メッセでは、プラスチックジャパンやフィルムテックジャパンなどで構成された高機能素材Weekが開催された。その中では、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、海洋プラスチック問題対策としてのバイオマス、生分解性樹脂、リサイクル材料や製品などを集結したサステナブルマテリアル展が開催された。そういった中で、微細藻類分野の新たな動きを追った。

●㈱KDDI総合研究所と信州大学

㈱KDDI総合研究所(埼玉県ふじみ野市)と、信州大学農学部の伊原准教授は、生育環境を最適化する藻類培養装置を開発し、藻類の一種であるイシクラゲ(学名:Nostoc commune)の培養に成功した。さらに、2022年にはいり、実証実験を行い、今回培養したイシクラゲが、環境を最適化しない状態で培養したイシクラゲに比べ、CO2吸収・固定能力が2倍以上となることを確認、その結果等をエコプロ2022において展示した。

イシクラゲは、ネンジュモ属に属する陸生藍藻の1種で、多数の細胞が寒天質基質に包まれた群体を形成し、芝生や土壌、コンクリート上に生育している。世界にも広く分布しており、日本では大変身近な存在で、食用とされることもあるという。「本実証では、閉鎖系培養環境において培養期間、光、水量、水温などが同一にもかかわらず、特定の条件を変更することで、CO2吸収・固定能力を2倍以上に高められることを発見しました。未解明の部分が多いイシクラゲでしたが、今回の連携によってその糸口を見出したと言えます。またこの種にはCO2を固定するだけでなく、空気中の窒素ガスを吸収し、窒素化合物を生成するユニークな特徴もあります」(伊原准教授)

(エコプロ2022の展示ブースより)

KDDIグループ全体で2050年度までにカーボンニュートラルを達成することを目指し、ICTの活用によって社会の環境負荷低減に貢献することを宣言している。「KDDI総合研究所では、これらを実現する ICT技術の確立に向けて、ブルーカーボンの算定や藻類の培養をはじめとする研究開発により、カーボンニュートラルの実現への取り組みを推進しております。そういった中、イシクラゲに着目していた伊原准教授とのご縁があり、共同研究を開始することとなりました。今後も共同研究を通じて、イシクラゲのさらなるCO2吸収・固定能力の向上や、さまざまな規模での培養の検討など環境負荷低減を進めたいと考えております」(KDDI総合研究所フロンティア研究室 杉山室長)

イシクラゲが固定する窒素は肥料の主要物質だが、政府は昨年施行された経済安全保障法において肥料を半導体等とともに特定重要物質に指定した。今後の研究開発に注目したい。

●パナック㈱

(エコプロ2022の展示ブースより)

同社(東京都港区)は機能性プラスチックフィルム分野をコア事業とするが、新規事業として微細藻類などのバイオサイエンス事業に取り組んでいる。エコプロ2022では、微細藻類を用いた医薬部外品・化粧品原料とそれを活用した商品開発やOEM提案、また機能性素材や化粧品分野の共同開発商品等を展示した。

アルゼンチン北部(パタゴニア)の酸性塩湖Laguna verdeで生息が確認された微細藻類「パラクロレラ」は、pHなどの環境ストレスに応答して細胞の外側にバリアのように、多糖体ゼリーを産生する。酸性塩湖という厳しい環境で生き抜くために獲得したその多糖産生能力は、他の多糖体ゼリー産生種と比べて高い。高分子構造の中に水分を保持し、厳しい外部環境から細胞を守っており、保湿力も高める効果がある。同社の商品の「プレクラン」は、パラクロレラのParachlorella kessleri-PNC1株が作り出す、多糖類ゼリー状物質を効率的に抽出・精製することに成功した。生体におけるこのプレクランの無害性、機能性について膨大な試験データを重ね、細胞分裂を促進する効果があり、発毛・育毛効果が期待される。このパラクロレラの細胞に含まれる健康成分を余すところ無く抽出したものが「パラクロレラエキス」だ。

ケトセロスカルシトランスエキスは、珪藻類に属する「ケトセロスカルシトランス」の抽出液であり、コンブなどの海藻類にも含有されるアンチエイジング効果が期待できる機能性物質フコキサンチンを含有する。大量培養技術を確立し、商品化した。

●㈱ユーグリード

(サステナブルマテリアル展の展示ブースより)

同社は紙の街と言われる愛媛県四国中央市のスタートアップ企業だ。サステナブルマテリアル展において、同社開発の培養方法により独自作出のユーグレナ(和名:ミドリムシ)から抽出したパラミロン粒子およびパラミロンナノファイバー(PNF:Paramylon Nano Fiber)を資本提携した西華産業㈱(東京都千代田区)ブース内、また、愛媛県ブース内に展示した。パラミロンやPNFは生物が体内で精製する物質であり、不純物や毒素を含まず、繊維長のばらつきも少なく、機能材料や構造材料への適用の可能性を秘めている。安定してパラミロンを生産することに成功し、ユーグレナ、パラミロン、PNF各種状態のものを提供し、市場創出に挑む。

まず、ユーグレナというと、同社名の東京都港区に本社を置く会社を思い浮かべるが、宮崎大学農学部林教授作出による独自株と独自培養技術により、展開している。「資本の参加や関連についてよく聞かれるのですが、協力関係はありません」(同社事業担当)

同社は、2020年1月、四国中央市で紙加工業を行っているスバル㈱内のユーグレナ事業部として事業開始した。培養設備導入、技術を構築し2021年5月、製造工場竣工。2021年12月ユーグリード設立とともに、スバルから事業移管し、事業を開始した。独自のユーグレナをはじめとした微細藻類の培養に基づく研究開発から製造販売までを行い、持続可能なバイオ産業の創出を目指している。ターゲットとする領域は繊維分野、栄養素分野、エネルギー分野を掲げる。

中でも同社の最大の有力分野は、先端材料事業だ。繊維の直径が小さく一定の長さで揃うPNFを利用し、多機能かつ環境負荷の低い機能性素材の開発を進めている。その強みは均一性とコストだ。似た物性をもっているCNF(Cellulose Nano Fiber)は木材を解繊して細かくしていくブレイクダウン方式だが、PNFはビルドアップ方式であり、繊維のばらつきが少ないという。木材由来の場合、リグニンの扱いも難しいとされるが、単一素材のため材料設計が管理しやすい。そういったことから、従来のCNFに比べて、大幅なコストダウンが見込めるという。

(画像提供:ユーグリード)

■パラミロン:直径約3μmの円盤状の β-1,3‐グルカンのナノファイバーが毛糸玉のように巻かれた結晶体

■PNF:β-1,3-グルカンの螺旋状の繊維が複合化したナノファイバーで直径、長さが均一(直径20~30nm)

ユーグレナという微生物について、簡単に確認しておくと、和名はミドリムシ、太古から存在しており我々の身の回りに存在する植物性かつ動物性な微細藻類に分類される原生動物だ。植物のように光合成によって成長し、動物のように細胞を変形させて動くユニークな生物だ。硬い細胞壁をもたず、柔らかい細胞膜に覆われているため、 内容物(特にパラミロン)の取り出しが容易だ。機械的なエネルギーや高価な薬品などが不要となり、環境に優しい生産工程が実現できる。ユーグレナには生きるために必要なビタミンやミネラルに加え、繊維質、不飽和脂肪酸、アミノ酸など様々な栄養素が含まれている。栄養価の高さから宇宙食の原料として研究されたこともある。

ユーグレナの培養方法は大きく分けて3種類ある。元来、微細藻類には、大きく光合成型と従属栄養型の2種類があることが知られているが、ユーグレナには光合成方式1種類(栄養素やパラミロンを生産)、従属栄養方式2種類(パラミロン、油脂を生産)あり、同社のパラミロンは、大量生産を目的とし、後者のタンク内暗環境で糖を添加する培養方式を採用している。

原稿作成にあたり、最後に宇高社長より下記のコメントを寄せていただいた。

「製紙業界におりました関係でCNFには関心はありましたが、投資コスト、設備、人員などの関係で躊躇しておりました。また、大手企業が研究開発を長年進めていましたが、ブレイクスルーが起こっておらず、その中で出会ったのがユーグレナのパラミロンナノファイバーでした。現在100社を超える企業からアプローチがあり、プロジェクトを進めております。各社、様々の課題を抱えており、PNFでその解決の支援ができればと考えております」(宇高社長)

パラミロンについては、機能性物質として、あるいはバイオプラスチックの原料用途として、多くの企業や研究機関でビジネス化研究が進んでいる。先端材料としての今後の事業展開に注目である。

COPの行方~カナダ・モントリオール開催COP15、生物多様性「30by30」目標へ期待と課題(2022.12.1)

11月7日からエジプトの沿岸都市シャルム・エル・シェイクで開催された、COP27(第27回国連気候変動枠組み条約締約国会議)は、会期延長となり、11月20日閉幕した。

温暖化に伴う海面上昇による土地消失や豪雨などの気象災害で「損失と被害」を受けた途上国を支援する基金の創設を決定、運用化に関してCOP28に向けて移行委員会が設置された。また生物多様性の問題も議長国は議論を推進する一方、温室効果ガス排出削減においては、具体性のある進展はなく、削減の踏み込んだ対策については課題として持ち越すこととなり、2023年末までに各国が2030年の排出削減目標を再検討、上積みするよう求めた。

COP27は、Together For Inplementationとして、実行への前進を促そうとしたが、難しい実態を露呈した。

同時期、インドネシアではG20首脳会合、タイのバンコクではアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会合が開催された。ウクライナ・ロシア情勢の中、決裂は回避したものの、エネルギー・食料価格高騰問題への解決策は見いだせず各国の立場や考え方の溝を示す結果となった。

そういった複雑な情勢ではあるが、インドネシア・バリ島のマングローブ林で11月16日、20か国・地域首脳会議(G20サミット)関連イベントで、各国首脳らによる植樹が行われた。インドネシアのジョコ大統領のほか、米国のバイデン大統領、インドのモディ首相、オーストラリアのアルバニージー首相、日本の岸田総理らが参加した。

(G20各国首脳らが植樹、官邸サイトより)

※11月21日、インドネシア・ジャワ島西部の内陸部で発生した地震については、被害に遭われた方々へのお見舞い申し上げるとともに、1日も早い復旧、復興を願う次第です。

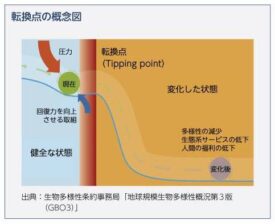

さて、次なるCOP、生物多様性条約、いわゆる生物の多様性をどう守るかを話し合うCBD(the Convention on Biological Diversity)-COP15が、2022年12月7日~19日、カナダ・モントリオールで開催される。この会議では、2010年に採択された「愛知目標」に続く、2020年以降の生物多様性世界フレームワークの採択が重要な目標である。今後10年間の生物多様性と生態系の保全、保護、回復、持続可能な管理のための戦略的ビジョンとグローバルなロードマップを提供することができるか、大きな焦点だ。

このCOP15は、2020年10月に中国・昆明で開催する予定だったが、新型コロナウイルスにより延期、2021年10月にCOP15の第1部が同市でオンライン方式により行われた。第2部については、中国で新型コロナが再流行したことを受けて、事務局は対面形式を重視し、今年3月頃への開催延期を発表した。しかし、中国国内で新型コロナウイルスの感染が広がる中、議長国の中国は昆明から国外のカナダへ開催地を変更することを決定した。開催地が変わっても中国が引き続き議長国を務め、会議の主要な要素は変更されないとした。

この会合の決議内容に関しては、今年、2022年6月21日から26日まで、ケニア・ナイロビにおいて、ポスト2020生物多様性枠組、第4回公開作業部会(OEWG4)が開催され議論された。スイス・ジュネーブでのOEWG3に引き続き、本枠組の各目標案を中心とした議論が進められたが、多くの論点が合意されず、議論が持ち越されることとなった。議論が継続され、COP15、本枠組等が合意されることが期待される。

環境省の発表によるとポスト2020生物多様性枠組に関する第4回公開作業部会(OEWG4)の結果概要は次のとおりだ。

■ポスト枠組の各目標等

ポスト枠組の各目標案を中心に議論が進められた。主な目標案のうち、都市における緑地・親水空間に関する目標や、保全等に関する能力構築に関する目標案の書き方については合意することができた。他方、下記に挙げたものを含むその他の目標については議論が収斂せず、COP15第二部に議論が持ち越されることになった。

2030年までに陸地と海洋のそれぞれ30%を保護・保全する目標案の「30by30」については、数値目標以外の部分の書き方に多くの交渉時間が費やされ、具体的数値(30%等)については議論の時間が確保できなかった。

気候変動と生物多様性に関する目標案については、気候変動による生物多様性への影響を最小化することを、日本を含む多くの国が支持したが、数値目標の有無や細かな表現で修正案が多数提案された。また、目標に含めるかどうかで意見が対立している「自然を活用した解決策(Nature-based Solutions)」という用語の扱いは今次会合では扱われなかった。

ビジネスと生物多様性に関する目標案については、OEWG3のテキストを元に議論が進められた結果、どのような手法で企業に情報開示等を促進するか、数値目標の是非、といった論点等に絞られた。

資源動員に関する目標案については、OEWG3での議論に加え、生物多様性に関する新国際基金設立の提案が議論されたが、必要性を主張する途上国と、既存の基金活用改善を求める先進国の間での対立が解消されなかった。

■遺伝資源に係る塩基配列情報(DSI:Digital Sequence Information)

DSIの取扱いに関するCOP15第二部における決定案の要素について案がまとめられたが、引き続き下記を中心に更なる議論が必要な状況。

・ポスト枠組のゴールやターゲットにDSIについても明記すべきとするか否か。

・DSIの定義や対象範囲、追跡可能性、利益配分の仕組み等。

日本バイオインダストリー協会の関係サイト情報によれば、DSI に係る議論は、バイオテクノロジー分野の技術発展と遺伝資源の所有権の保護問題が、論点の背景にある。主に途上国を中心とした遺伝資源提供国の主張は、遺伝資源から取得された DSI の利用から得られた利益も提供国に配分されるべきだとする。これに対し主に利用者である先進国は、あくまでも有体物としての遺伝資源が生物多様性条約の対象であり、DSIはそれとは別物であるという考え方で、アクセス規制や利益配分には反対の立場をとってきている。

詳しくは、→https://mabs.jp/index.html

愛知目標について環境省のサイトで確認をしておくと、2002年のCOP6において、「生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」という「2010年目標」を含む戦略計画が採択され、この目標の達成に向けた努力が世界各地で行われてきた。しかし、生物多様性条約事務局が2010年5月に公表した地球規模生物多様性概況第3版(GBO3)では、15の評価指標のうち、9つの指標で悪化傾向が示され、「2010年目標は達成されず、生物多様性は引き続き減少している」と結論付けられた。

(環境省サイトより)

関係情報→https://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-jp.pdf

全世界が危機感を共有する中、2010年目標の目標年にあたる2010年10月に開催されたCOP10では、目標の空白期間を生じさせることなく、2011年以降の新たな世界目標である「生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知目標」が採択された。生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知目標は、2050年までの長期目標として「自然と共生する世界」の実現、2020年までの短期目標として「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」ことを掲げている。あわせて、短期目標を達成するため、5つの戦略目標と、その下に位置づけられる2015年又は2020年までの20の個別目標を定めている。

(環境省サイトより)

2010年12月に開催された第65回国連総会では、愛知目標の達成に貢献するため、2011年から2020年までの10年間を、国際社会のあらゆるセクターが連携して生物多様性の問題に取り組むべき重点期間として「国連生物多様性の10年」とすることを採択した。

重点期間となった10年の間に前進できたのであろうか。2021年6月、民間企業や金融機関が、自然資本や生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築する国際的な組織である自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)が立ち上がった。TNFDは、気候関連の財務情報の開示に関するTCFDタスクフォースに続く枠組みとして、資金の流れをネイチャーポジティブに移行させるという観点で、自然関連リスクに関する情報開示フレームワークを構築することを目指しており、2023年に開示指標の提言を発表する予定だ。

→https://tnfd.global/

環境省は、2022年4月、「30by30目標」の国内達成に向けて、認定等の必要な取組をまとめたロードマップを策定した。また、30by30目標に係る先駆的な取組を促し、発信するため、環境省を含めた産民官17団体を発起人とし、企業、自治体、NPO法人等、116者を加えた計133団体の有志連合「30by30アライアンス」を発足させ、認定の仕組みを試行する実証事業を始めている。→https://www.env.go.jp/press/110887.html

生物多様性、生態系の保護と温暖化・気候変動の問題は、もともとは出発起点は別であったが、影響を及ぼし合う密接な関係になっており、COP15の結果は気候変動問題においても鍵を握る。ウクライナ・ロシア情勢や先進国と途上国間の利害対立は分断と停滞の危険も含んでいるが、乗り越えていかねばならず、G20首脳らのマングローブ林での植樹のように足並みを揃えられるか、どう前進していくか注目である。

<追加情報>

12月19日、COP15は閉幕し、2010年に採択された「愛知目標」に続く、2030 年までに陸域と海域の少なくとも 30%以上を保全(30by30 目標)など、2020年以降の生物多様性世界フレームワークが採択された。その概要について、環境省が発表した。→https://greenproduction.co.jp/archives/8896

食品素材と包装技術が融合する可食性フィルム、脱プラごみ対策へ開発進む。食品開発展2022セミナー・展示から (2022.11.9)

食品開発展2022(主催:インフォーマ マーケッツ ジャパン)は、2022年10月12日~14日、東京ビッグサイト西展示棟で開催された。食品分野の研究・開発、品質保証、製造技術者向けの専門展示会であるが、2022年は、健康、美味しさ、分析・計測、衛生のコンセプトに加え、気候変動問題などの地球環境問題や人口増加に絡み、フードロス削減や、フードテック、プラントベースフードの潮流が起こる中、2022記念セミナーでは、「プラントベースフードの開発」「新食料資源の開発」と題したセミナー等が開催された。また、同期間、東京ビッグサイト東展示棟では、包装分野のTOKYO PACK2022も開催され、食品包装に関連する分野の展示も目立った。

持続可能な食糧生産、健康志向への配慮から、次世代たん白として豆類・穀類たんぱく、培養肉、培養シーフード、昆虫タンパク、微細藻類などが注目を集めているが、グローバル市場での次世代タンパク質とその利用製品に関する最新事例が紹介された。その中で、「新たな代替タンパク質素材としての米タンパク質の可能性」と題したセミナーが新潟工科大学工学部・食品・環境化学系 准教授の久保田准教授より行われた。新たな植物性タンパク質食品素材となる可能性を秘めている米タンパク質について、基本的性質や機能性について紹介された。お米というとデンプンのイメージが強いが、日本人が各種栄養素をどの食品から摂っているかという厚生労働省の調査によると、タンパク質は、肉、魚に次いでお米が3位となっている。そのお米のタンパク質が、病気の予防など健康な体を作るという点でも効果があるという報告が発表されている。糖尿病の進行を遅らせ、糖尿病の合併症予防にも効果があり、また免疫系のバランスに関する研究も進んでいる。

展示では、地球環境問題視点で動き始めた食品関連・周辺事業の取り組みの動きを追った。まず、食品と包装技術が融合する、可食性フィルム”edible film”だ。そのまま食べることができ、フィルムでありながらゴミにならない。植物素材をベースとしているため自然環境下においても生分解する。世界的に海洋プラスチックごみ問題対策が動き出す中、プラスチックの代替素材として、欧米、国内大手化学メーカーでも開発が進んでおり、容器も含めて新しい商品提案、用途開拓が進み出している。

■伊那食品工業㈱

(展示ブースより)

伊那食品工業㈱(長野県伊那市)は、寒天をはじめとする海藻由来、天然素材由来の可食性フィルムを展示した。同社の可食性フィルムは、「トンボのはね」と「クレール」の2種類の商品を展開している。

「トンボのはね」は、海藻由来でヒートシール性をもち、包装資材がメイン用途だ。包装フィルムの最内層(シール層)を加熱し溶融、シール面同士に圧力をかけて密着させることができ、接着剤を使う必要がない。同社が今年3月に発売した「ぱぱっと雑穀米」はこの機能を活用した商品だ。この食べられるフィルムで雑穀米を包装、そのまま炊飯器へ入れることができる。包装を開封することなく、そのまま使用できる。フィルム自体は無味のため、風味に影響はない。同製品は、調味料やスパイス、これまで難しいとされていた油を包装することもできる。

「クレール」は、多糖類などの天然素材由来で水分の移行を防ぐことができ、水分が多い食材をまとめるのに適している。調理に組み合わせることでこれまで難しかった食品表現が可能になる。溶解温度や強度などによって、冷水で溶解タイプ、50℃以上から溶解タイプ、80℃以上から溶解するする3タイプのラインナップをもつ。

(展示ブースより)

同社は、海藻を原料とした業務用寒天メーカーとして1958年、業務をスタートして以来、開発型研究企業として常に用途や技術の開発を進めてきた、総合ゲル化剤メーカー。健康食品だけでなく、化粧品や医薬品など、ライフスタイルに沿った様々な製品を開発、販売している。同社のブランドの「かんてんぱぱ」は、日常生活の中で手軽に使っていただこうという願いから、家庭用デザートシリーズの名称。同社の可食性フィルムの開発着手は約30年前に遡るという。改良や用途開発を進め、2019年に開催された海ごみゼロアワード(日本財団、環境省の共同事業)において、審査委員特別賞を受賞した。

関連情報→https://greenproduction.co.jp/archives/3398

■ツキオカフィルム製薬㈱

(展示ブースより)

岐阜県各務原市に本社を置くツキオカフィルム製薬㈱は日新製糖との共同ブースで、可食フィルムを展示した。同社箔押事業部は、同期間、東展示棟で開催されたTOKYO PACK2022に出展、金箔印刷事業を展示した。事業分野別出展といったところのようだ。

同社は箔押し印刷事業を主軸として1966年創業、1994年には食用純金箔事業に、2002年には機能性サプリメントや可食印刷などの水溶性可食性フィルム事業に参入した。2017年には、食品関連分野の商品ラインナップを拡充、化粧品・医薬品などに応用した事業領域の拡大展開を図っていた日新製糖グループの傘下にはいる。

同社の可食性フィルムは、配合成分や溶解速度を自由設計、使用シーンに合わせたオリジナルの製品ができることが特徴だ。フィルムの素材は、ゼラチン、プルラン、デンプン、アルギン酸、カラギーナン、寒天などの食品素材を用いており、使用シーン、使用用途によってフィルムのベースとなる素材の選定・配合を行う。フィルムの種類には、大きく分類して、数秒で素早く溶ける速溶性フィルムと口腔内でゆっくりと溶解または崩壊する持続性のある徐溶性フィルムがあり、用途展開として次の4分野(→1)口中清涼フィルム、2)機能性サプリメントフィルム、3)可食印刷フィルム、4)食品包装フィルム)で展開する。

(応用例 画像提供:ツキオカフィルム製薬)

ゼラチン系の可食フィルムは、口の中で素早く溶ける特徴が評価され、口臭予防製品に採用されるなど拡大したが、コロナ禍による宴会の減少などが販売数に大きく影響。その技術を応用して乾麺結束フィルムやカップなど包装用の開発を進めており、ゼラチンよりも強度があるセルロースを主原料としている。一方、多糖類系は温度が高いほど溶けやすい特徴を持つという。プラスチックごみの削減につなげることができることや、また用途に応じて原料を組み合わせ、最適なフィルムを提案したい考えだ。

■アサヒユウアス㈱

食品開発展やTOKYOPACKへの出展はなかったが、アサヒグループホールディングスは2022年1月1日、エコカップやサステナブルなドリンクの製造販売などSDGs関連の事業を進める新会社アサヒユウアス㈱(東京都墨田区)を設立した。そのサステナブルプロダクツ展開の中で、使い捨てから「使い食べ」へをコンセプトに丸繁製菓(愛知県碧南市)と2020年に共同開発した「もぐカップ」を販売している。

(エコプロ2021 アサヒグループ展示ブースより)

https://www.asahi-youus.com/products/index.html

追加情報→アサヒユウアス㈱は、日本バイオマス普及推進協議会が発表する2022年度の第12回バイオマス普及推進功績賞を受賞した。→https://www.jora.jp/activity/award-12/

■ヤンマーエネルギーシステム㈱

(展示会ブースより)

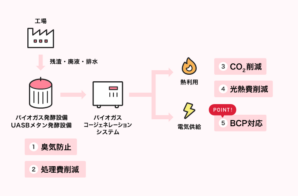

食品関連の展示が主体となる中、異色の機器システム展示が注目を集めていた。ヤンマーエネルギーシステム㈱(大阪市)の展示だ。ヤンマーグループでは、SDGs・脱炭素社会の実現に貢献すべく、2050年の脱炭素社会の実現に向け、「YANMAR GREEN CHALLENGE 2050」を推進中であるが、これまで主に下水処理場や酪農家など向けにバイオガスコージェネレーションシステムの普及に取り組んできた。今回の展示会では、食品残さの処理や光熱費の削減、環境への取り組みなどに課題を持つ食品工場、食品流通業などへ、カーボンニュートラルの実現につながるバイオガス発電やエネルギーマネジメントシステムなどのトータルエネルギーソリューションを提案した。

工場から出る食品残さや排水を活用してエネルギーを生み出す25Wバイオガス発電システムの実機展示に加え、省エネを実現するガス空調システムやエネルギーマネジメントシステムなど、顧客の課題にあったトータルエネルギーソリューションだ。また、同社では排熱発電、もみ殻ガス化発電にも取り組み中だ。

(同社商品システム資料より)

また、エネルギー課題ではないが、下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けて、農林水産省、国土交通省の他、関係機関が連携して推進策を検討するため、先般「下水汚泥の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」が設立され、検討がスタートした。肥料の国産化と肥料価格の抑制が国家課題となっているが、そういったソリューションにも連携できるか注目したい。

進み出す「バイオ炭」 J‐クレジットと連携し農地の炭素貯留、環境保全型農業の促進へ(2022.10.1)

バイオマス活用推進基本計画(第3次)が9月6日、閣議決定された。カーボンニュートラルの実現に向けた取組の中では、「バイオ炭」が挙げられた。農林水産省は脱炭素推進の中でCO2の回収や有効利用、貯留に力を入れる考えで、もみ殻、剪定枝、竹等由来のバイオ炭を農地に施用することで炭素貯留の取組を推進する。また、農地に還元・施用することによる炭素の貯留効果に関する研究を更に推し進めるとした。先に、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロにすると発表、農林水産分野は2030年度の排出削減目標を2013年度比、マイナス3.5%に設定。その中で、850万トンを炭素貯留で減らすとしている。こういった政策動向の中、(一社)日本クルベジ協会の小澤氏、関西産業㈱の轟氏より情報提供の協力をいただき、国内外での動きや課題を追った。

(もみ殻バイオ炭:日本クルベジ協会提供)

農林水産省のホームページ情報によると、バイオ炭には、木炭や竹炭などが該当し、具体的な定義としては、「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物」であるとされている。バイオ炭の原料となる木材や竹等に含まれる炭素は、そのままにしておくと微生物の活動等により分解され、CO2として大気中に放出されるが、木材や竹などを炭化し、バイオ炭として土壌に施用することで、その炭素を土壌に閉じ込め(炭素貯留)、大気中への放出を減らすことができる。

農地へのバイオ炭の施用は、2019年度より国際的な排出・吸収量報告(温室効果ガスインベントリ報告)における温室効果ガスを吸収する取組の1項目として認められた。また、2020年9月30日には、温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして認証し、そのクレジットを売買することができるJ-クレジット制度の対象としても認められた。

また、バイオ炭は、土壌への炭素貯留効果とともに土壌の透水性を改善する効果が認められている土壌改良資材でもある。一般的にバイオ炭はアルカリ性(pH8~10程度)で、その施用により、酸性土壌のpHを調節する効果がある。但し、過剰に施用した場合、土壌のpHが上昇し、作物の生育に悪影響が生じる可能性があるとのことだ。

土壌のpHに関し、日本クルベジ協会の小澤氏は「使用に際しては、まず、アルカリを嫌う植物であるかどうかを事前に調べることをお勧めします。実際の場面では土壌ごと、作物種ごとに、炭の適正な使用量は異なりますので、農協や地元役場の技師、バイオ炭を推進する団体等に尋ねて、ケースバイケースでのアドバイスを得ることが重要です」と語る。

8月31日~9月2日、幕張メッセでは秋のスマートエネルギーWeekが開催され、その中のバイオマス展では、「バイオ炭の農地施用による二酸化炭素削減」と題したセミナーが、関西産業㈱(滋賀県彦根市)の轟氏より行われた。

同社は、大地から取れた物を大地に返す、自然の摂理を前提に技術革新を行うという基本理念のもと、循環型社会の形成と地球環境の改善に向け、未利用バイオマス資源の利活用を軸に、炭化装置をはじめとした乾燥、粉砕、エネルギー等のプラントを通じ、地域循環型社会の実現に向け、取り組んでいる企業だ。 (詳しくは、→http://www.kansai-sangyo.co.jp/)

(バイオマス展セミナー資料より:関西産業提供)

バイオ炭での炭素固定の基本メカニズムは上の図に示される。植物を炭にして土壌に施用することで、分解を防ぎ、吸収したCO2を大気に戻すことなく、地中に埋めることができる。「埋めることで、本来であれば大気に放出されるはずであったCO2が削減されます。CO2の削減量は貯留した炭素の量から製炭時に使用したエネルギーや原料や炭の運搬により排出されたものを差し引いたものが炭素貯留量となります」(轟氏)

世界的な動向については、2015年フランスで開催されたCOP21の「4/1000イニシアチブ」によって、世界の土壌の表層30~40㎝の炭素量を年間0.4%増加させれば、人間の経済活動によって増加する大気中のCO2を実質ゼロにすることができると発表された。2018年、IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)で初めてバイオ炭が CDR (CO2除去技術)として明記され、科学的効果を認定した。バイオ炭の利活用を促す組織については、米国、EU、アジアでは日本の他、中国やオーストラリア、ブラジルなどで進んでおり、利活用の国際ネットワークInternational Biochar Initiative、アジア太平洋バイオチャー会議において、研究、教育、普及、品質管理などが議論されている。

また、バイオ炭に限定した動きではないが、EUでは農業における炭素吸収源の増加と保護に向けた、Carbon Farming(炭素貯留農業)の考え方がEU委員会により2021年12月に打ち出され、規制や法制化及び事業の検討が進んでいる。

参考情報→https://climate.ec.europa.eu/eu-action/forests-and-agriculture/sustainable-carbon-cycles/carbon-farming_en 及びhttps://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2021/12/p-21-397.html

追加情報(農林水産省は2023年3月、Carbon Farmingに関する調査報告書を発表した)→https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/attach/pdf/platform-172.pdf

(バイオマス展セミナー資料より:関西産業提供)

冒頭では、バイオ炭の政策等における炭素貯留の位置づけに触れたが、日本国内ではバイオ炭は、土壌の透水性を改善する効果がある土壌改良資材として長く使われてきた。土壌の保水性や 透水性の向上、中和作用、水質の浄化といった土壌改良効果をもち、化学肥料などを用いることなく、作物の収穫量を増やすことができる。

「こういった利点があることから、環境保全型農業直接支払交付金制度では「炭の投入」を地域特認の取組とする自治体が増えてきました。この取組では、10アール当たり 500 L または 50 ㎏ 以上施用の基準を満たすことで、10アール当たり5000 円が支払われており、9府県で導入されています」(小澤氏)

IPCCで効果を認められたことを契機に、国内でも検討が進み、J‐クレジット制度に 「バイオ炭の農地施用」が追加された。国家主導のクレジット制度としては、世界初であり、バイオ炭を農地に施用したことでのCO2削減をクレジットとして売買することが可能になった。2021年の農林水産省の「みどりの食料システム戦略」でバイオ炭の農地施用の推進が明記され、温室効果ガス削減に向けた技術革新として、2030 年以降に取り組む技術として位置づけられた。

バイオ炭が、J‐クレジット制度として認められたことにより、日本バイオ炭普及協会と一般社団法人日本クルベジ協会は主軸となって下記の構図の役割の中で運用、促進を行っている。

(バイオ炭とJ‐クレジットの流れ:日本バイオ炭普及会ホームページより)

まず、J‐クレジット制度については、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度である。制度を活用した場合、地球温暖化対策への積極的な取組としてPR効果が期待できることに加え、クレジットを温室効果ガスを排出する側の大企業等へ売却することで、売却益を得ることができる。具体的には①農地への「バイオ炭」施用②ボイラーや照明設備といった省エネルギー設備の導入③太陽光などの再生可能エネルギー設備の導入④植林・間伐などの適切な森林管理が対象となる。(詳しくは、→https://japancredit.go.jp/about/outline/)

古くから日本の農業の中で、もみ殻くん炭の利用は炭化技術の改良とあいまって、民間技術として維持されてきたが、その効果に関する研究は遅れていたという。石油の普及により、木炭の消費が急激に減少し、生産者が窮地に陥ったことを契機に1970年代から木炭・木酢液の用途開発が唱道され始めた。有機農業の普及に対応して、1990 年代には日本における炭の農業利用技術がほぼ完成し、その普及が図られてきた。

日本バイオ炭普及会(大阪府茨城市)は、そういった流れを汲み、日本を含むアジア諸国の独自の農業技術を再評価し、広く農業生産や環境の修復・保全に役立てるため、2009年に創設された。下記等が主な活動目標だ。

1)標準化基準の作成:炭・酢液等の炭化物の製造と利活用に関わる知見をまとめ、炭化物の用途ごとの性状・規格、製造方法、原料に至る一貫した体系的基準を作成する。

2)LC-CO2に関する調査研究:炭化物を燃料用途以外の物理的用途に用いることで、長期間炭素が不活性化されることを実証するため、カーボンシンク機能を評価するLC-CO2 またはLC-GHGに関する調査研究を行う。

3)国際的連携の推進:従来、日本の知見を流布してきたアジア、オーストラリア、ブラジルなどを対象として、より緊密な連携を図り、アジア発の「バイオ炭」を国際世界に広める運動を展開する。

4)認証制度の確立と認証機構の設立:国際的にも通用する、バイオ炭の利用によるGHG削減効果認証制度の創設・確立を目指す。更に、バイオ炭を使った土地等で生産された農産物等の認証を行う機構の設立を目指す。 (詳しくは、→https://biochar.jp/)

日本クルベジ協会(大阪府茨城市)は、2015年に創設され、「クルベジ」の普及を進めている。この「クルベジ」とは、COOL(地球を冷やす)VEGE(野菜を)TABLE(食卓で)という考え方で、日本クルベジ協会が温室効果ガス削減につながる取り組みとして独自に定めた基準であり、バイオ炭を施用し生産された作物を指す。同協会が運営管理するJ-クレジットプロジェクトでは、バイオ炭は日本バイオ炭普及協会で品質認証を受けたものを使用することとしている。同協会が、今年1月取り組み農家向けに募集した第一回バイオ炭J‐クレジット申請は全国37の団体個人が応募し、2022年6月30日、247t-CO2がクレジット認証された。第2回プログラムも募集中で拡大の見込みだ。クレジットの販売には丸紅㈱が名乗りを上げて普及、推進を行っている。「バイオ炭普及の取組は、農林水産省も本腰を入れ始めました。農家や農業法人、消費者、販売流通事業者への総合的な発信に向けて、連携体制を構築して進めていきたいと考えています」と小澤氏は語る。(詳しくは、→https://coolvege.com/)

バイオ炭は生産した作物を「地球環境に配慮した農産物」として、普及していくためにも期待は高い。一方で農家や農業法人が利用の取り組みを進めていくにはメリットだけではなく、使い方やコスト、作業負担を理解することがまずは、鍵となる。今後の動向に注目していきたい。

バイオマス発電用植物「ソルガム」プロジェクト。東京大学、出光興産、日本郵船による共同研究動向 (2022.9.5)

2021年11月、英国グラスゴーで開催されたCOP26では、気温上昇1.5度以内を目指し議論が行われたが、足並みを揃えて加速するには難しい実態を露呈した。そういった中で、100を超える国と地域の首脳や代表が、「森林と土地利用に関するグラスゴー首脳宣言」を発表した。これは、2030年までに森林減少を食い止めるために、各国が協力することを宣言したもので、森林保護の大きな流れが起こっている。今年2月に入り、ロシア・ウクライナ情勢により食料やエネルギーを巡る情勢が一転、多くの国がエネルギー危機、不安定状態に直面している。石炭などへの回帰も起こる中、カーボンニュートラルに向けた新たなバイオマス発電の実用化研究が進んでいる。

COP26と同時期の11月、国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科、出光興産㈱、日本郵船㈱の3者は、出光興産の操業する豪州クイーンズランド州エンシャム石炭鉱山の遊休地を活用して、石炭と混焼可能なバイオマス発電燃料用植物「ソルガム」の栽培試験に関する共同研究の実施について合意した。

温室効果ガス(GHG)削減の観点から、今後石炭火力発電所において石炭とバイオマス燃料の混焼需要が高まることが予想され、3者はバイオマス燃料の原料としてイネ科の一年草植物であるソルガムに着目し、植生地の特性に合った最適品種の選定および栽培方法の確立に関する共同研究を実施するとした。品種の選定および栽培方法の確立には東京大学大学院農学生命科学研究科の持つゲノム育種技術・遺伝子解析・栽培技術知見などを活用する。

このたび、出光興産、日本郵船の関係の方々に、情報提供の機会をいただきました。御礼申し上げます。

(ソルガム)

この3者共同プロジェクトの発端は、東京大学と研究検討を進めていた日本郵船が、別途2020年にエンシャムでソルガムの植生試験を進めていた出光興産に打診したことによる。

出光興産でソルガム植生試験を主体となって進めていたのは、石炭・環境事業部グリーンエナジーペレットチームであるが、同部は、環境に調和した石炭事業の実現とお客様の様々な課題に対応する部門だ。石炭利用においては、CO2排出量削減に向けた取り組みが求められており、社内の専門研究部門である石炭・環境研究所とも連携し、バイオマス混焼等によるCO2排出量の削減に取り組んでいる。

同チームが現在検討しているブラックペレット(商品名:「出光グリーンエナジーペレット」)は、一般に普及している木質ペレットを蒸し焼きにした半炭化高カロリー燃料で、既存の石炭燃焼設備を改造することなく、そのまま石炭に混ぜて混焼使用することができる。また耐水性、粉砕性を有するため、既存の貯蔵設備が活用でき、最大で30%程度の石炭混焼試験を実施している。他のバイオマス燃料に比較して石炭との相性がよく、石炭に近いハンドリングが可能であることから、混焼比率をさらに高め、最終的には同ペレットのみの専焼の可能性も検討していく。同社は、ベトナムにおいて大型プラントの建設計画を推進しており、「Idemitsu Green Energy Vietnam Limited Company」も設立した。新プラントでは、現地で一般的なアカシアなどの端材や製材後の切れ端等を原料として進めている。

(ブラックペレット/出光興産 提供)

同チームは、上記事業の新たな展開として2020年、出光興産の100%子会社である出光オーストラリアリソーシス(現:出光オーストラリア)を通じ、既存のエンシャム石炭鉱山(場所:クイーンズランド州)での資産(鉱山内遊休地、用役設備等)を活用して、石炭と混焼が可能なバイオマス発電燃料用植物「ソルガム」の植生試験を実施した。「オーストラリアのエンシャム鉱山では、この土地に合った植生を事前に調査した結果、草本系植物に着目し、ソルガムを生育しようということになりました」(出光興産グリーンエナジーペレットチーム)また、このプロジェクトは、当地が石炭の輸出基地に加え、バイオマス発電燃料の大規模商業輸出基地となる可能性があるとして、クイーンズランド州政府の補助事業にもなっている。

東京大学は、ソルガム研究を行っていた大学院農学生命科学研究科、日本郵船は燃料炭グループが主体となって構成されている。日本郵船は3者共同プロジェクトの発足について「燃料炭グループは、石炭の安全輸送に長く取り組んできており、石炭を利用される多くのお客様との取引があります。脱炭素という国際的な流れへの対応は、皆様検討されていますが、弊社として、お客さまに何ができるかを追求し、石炭火力発電のGHG排出削減貢献に向けて具体的な対応策を提案していくために共同研究を打診することになりました」(日本郵船・燃料炭グループ燃料炭チーム)

ここで、ソルガムについて詳しい情報を確認しておくと、イネ科の一年生草本系植物であり、C4植物で光合成速度が高く、約6mになるものもある。ソルガムの種類としてはおよそ4万の野生種があるという。日平均気温15℃以上が確保できれば、種蒔きから約3ヵ月で収穫できるため年間複数回の収穫が可能だ。現在は実の部分を中心に家畜飼料が主用途となっている。干ばつに強く高い環境適応能力を持つことから、限界耕作地でも生育が見込め、限界耕作地における栽培では食料用途との競合も発生しないと考えられている。米国農務省の資料によると、世界的には年間約60,000千トン生産されている。米国、ナイジェリアが主な生産地であるが、気候条件の合う、世界各地で栽培されている。

今回の共同研究では、2020年から2021年の試験をさらに発展させ、事前に選定したソルガム17品種の栽培試験を実施し、従来に比べ高収量・高発熱量となる発電燃料に適した品種の選抜を行い、同地における効果的な栽培方法の確立を目指す。共同研究統括、栽培試験実施主体、評価・解析 研究の実施主体は東京大学が担う。出光興産はプロジェクトの全体管理、エンシャム鉱山での栽培サポート、日本郵船はプロジェクトの全体管理という役割である。

(出光興産、日本郵船 提供)

「バイオマス燃料の場合、リグニン量が多いほど発熱量が高く、燃料としての性能は高くなります。また、植物はカリウムなどを含むため、燃焼時にクリンカーが発生するという課題もあります。品種間の違いも確認していきたいと考えております。また、今後のスケジュールについては、今年9月下旬より本試験栽培を開始する予定です。2023年中に研究結果をまとめ、2024年以降事業化などに向けた検討を実施していきたいと考えています。将来的には共同研究の成果を活用し、石炭火力混焼用、更には専焼用のバイオマス燃料の製造・輸送・販売といったサプライチェーンの構築を目指していきたいと考えております」(出光興産)

COP26を契機として、森林破壊、生態系劣化を伴う生産事業に対し、逆風が強くなっている。そういった中で注目されているもののひとつが限界耕作地でも育成が見込め、早生な草本系バイオマスといえる。イーレックス㈱もベトナムにおいて、CO2 の吸収が迅速、品質改良により貧困な土地でも栽培可能、伐採を伴わないニューソルガムを用いたバイオマス燃料事業展開すると2021年11月、発表した。

日本国内では、Jパワーが、発電用燃料用としてイネ科のエリアンサス(多年生)の試験栽培を、耕作放棄地などにおいてこの夏スタートした。今後の3者チームによるソルガムの研究展開、また国内外の各動きにも注目していきたい。

そして、このたびの取材テーマとは別件であるが、車、航空機に続いて、持続可能な航行燃料について、バイオ燃料を含めて活発な議論や調査、試行が始まった。どのような展開になっていくか、こちらも注目していきたい。

アルケマグループ、シンガポール等で高性能植物由来樹脂の生産拡大へ。関西・高機能素材Week2022 注目した展示から (2022.7.30)

2022年5月11日~13日、プラスチックジャパンやフィルムテックジャパンなどで構成された関西・高機能素材Week2022が大阪インテックスで開催された。また、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、海洋プラスチック問題対策としてのバイオマス、生分解性樹脂、リサイクル材料や製品などを集結した第2回サステナブルマテリアル展・関西も開催された。新型コロナウィルスの感染もピークを乗り越えたと思われる中、特にサステナブル分野の展示は、来場者の注目を集めていた。

■アルケマ㈱(東京都千代田区)

(トウゴマの種子:展示ブースから)

プラスチックジャパンに出展のアルケマ㈱は、非可食のトウゴマから採れるひまし油由来Rilsan® ポリアミド11を軸とする高性能ポリアミド製品群、同じくひまし油由来オレオケミカル製品Oleris®、リチウムイオン電池用フッ素系樹脂PVDFなどを展示、セミナーなどを行った。

主力製品のポリアミド11は、軽量、柔軟性、耐衝撃性、耐薬品性や低吸水性をもつ。引張り強さと曲げ強さは多くの鋳造金属や合金に匹敵し、スマートフォンや小型情報機器端末、配管システムや医療用ツール類での金属代替、スポーツ用途等で採用が進んでいる。オレオケミカル製品はC7、C11、C18の材料を含み、化粧品、香料・香味料、潤滑剤、建設、および医薬品市場で採用されており、カーボンニュートラル、高純度、様々な規制への適合性などが特徴だ。

アルケマグループの本社・アルケマ(Arkema S.A.)は、2004年にフランスに本拠を置く石油メジャーのトタルが分離する形で設立された。パリ近郊のコロンブに本社はあり、世界50カ国以上で特殊化学・先端材料分野で競争力のある接着剤事業、先端材料事業、コーティングソリューション事業を展開しており、アルケマ㈱は日本法人となる。

また、同グループは東南アジア最大の化学・エネルギー産業の集積地であるシンガポール・ジュロン島において新しい生産拠点を建設しており、高性能植物由来オレオケミカル製品の生産を開始する予定だ。同社によれば、新型コロナウィルス感染拡大の影響で当初の予定が、2023年頃になるとの模様だが、この生産拠点が完成すると、生産能力が50%増強され、高性能ポリマーに特化した世界最大の総合バイオファクトリーになるという。また、シンガポール経済開発庁(EDB)は2021年11月に「サステナブル・ジュロン島」計画を発表、環境対応の研究開発やインフラ整備を急ピッチで進め、競争力強化をはかっている。 参考→https://www.edb.gov.sg/ja/newsroom/news-library/jurong-island-a-sustainable-industrial-center.html また、同グループは中国江蘇省常熟市の事業所でのポリアミド11の新生産も発表している。

専門技術セミナーでは、「植物由来から持続可能なスペシャリティ材料へ」というテーマで行われ、ひまし油由来の環境に有害な添加物を含んでいないポリアミド11を製造販売、2000年以降は植物由来としての用途開拓の展開が紹介された。サステナビリティや温暖化対策への関心の高まりを受け、持続的トウゴマ栽培への取り組みやリサイクルによるCO2削減等の取り組みも行っている。

特に持続的トウゴマ栽培については、同グループは、インドの農家1,000軒以上を支援する世界初の栽培プログラムをBASF社、ひまし油由来化学製品のパイオニアであるインド企業のJayant Agro-Organics社、国際NGO団体Solidaridadと共同で実施している。Pragatiプロジェクト(ヒンディー語で「進歩」及び「発育」)と呼ばれる活動は、トウゴマの持続的栽培の基盤を整備することを目的として2016年に発足。この活動は、トウゴマの持続的生産の基盤づくりを目指す「SuCCESS計画」(Sustainable Castor Caring for Environmental & Social Standards=持続可能なトウゴマ生産に向けた環境社会基準の確立)の一環として実施されたもので、トウゴマ生産の分野では過去に例のない取り組みとなっており、方針は次の内容だ。

●適切な農業手法を導入し収穫高と農家収入の向上を目指す

●水資源を効率的に利用し、土壌の肥沃度を維持する

●適切な廃棄物管理慣行の採用を推進する

●より良い健康と安全の実践を可能にし、人権を尊重する

トウゴマ農家の中から、農業技術の持続可能性向上に大きな貢献を果たした生産者グループの表彰式を行ったり、より持続可能な未来をテーマにした創作物コンテストで地域の高校生を表彰、顧客企業と共にトウゴマ奨学金を授与する活動も行っている。

■レッテンマイヤージャパン(東京都千代田区)

(展示ブースから)

「ARBOCEL」のブランド名で展開する、プラスチック製品向け機能性セルロースファイバーをサステナブルマテリアル展で展示した。粉末セルロース、セルロースマイクロファイバー、セルロース顆粒、セルロース誘導体などがある。バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックへのバイオマスフィラーとして使用でき、剛性付与、意匠性付与、無機フィラーよりも軽く成形物の軽量化を実現できる。

CNF(セルロースナノファイバー)は、幅 3~100nm、長さ 100μm までのものとされているが、同社のセルロースファイバーは、木粉グレードのもので、平均粒子径は20~500μメートル、高純度・工業用セルロースの平均繊維径は18~35μメートル。

同社はドイツ・ローゼンベルグに本社を置くJSRグループの日本法人。JRSグループはセルロース、木材、穀物、果物等の植物などから作られる天然由来の繊維を医薬品、食品、飼料、その他各種産業の様々な用途利用に向け、生産、加工、開発を行っている。

■通用国際㈱(茨城県つくば市)

(展示ブースから)

通用国際㈱は、竹繊維を原料とした環境配慮型テーブルウェア製品を展示した。同社は、重慶瑞竹植物繊維製品有限公司の竹製品の日本輸入総代理店として、茨城県つくば市で食品事業も合わせて展開する。

重慶瑞竹植物繊維製品有限公司(中国・重慶市)は、上質な竹の育苗・栽培・竹繊維加工・竹繊維環境保護型食器及び高級工業包装などの製品の研究開発・生産と輸出を一体化した農業産業分野の重慶市リーディング企業であり、重慶市工業投資、中国中央政府投資重点工業プロジェクトにもなっている。製品は「中国食品包装新製品賞」を受賞した。

竹の繊維からつくられた、ナチュラルな風合いの食品容器は、耐水・耐油性に優れ、電子レンジも使用可能。物理的処理、無漂白、化学的添加物も無添加という。また、農薬や化学肥料の含まれていない、自生している竹材を原料にしている。竹は成長サイクルが早く、森林破壊に繋がらず、生分解性でもある。米国FDA及びドイツLFGB、ISO安全試験にも合格した。お椀・お皿・弁当箱・コップ・トレーなどのシリーズ製品があり、カスタマイズ設計、生産サービスも提供する。

竹については、日本国内各地域では竹林の荒廃が進み保全、利活用が課題となっている。かつて筍を採るために栽培されていたが、繁殖力の強い孟宗竹の竹林が放置された結果、周囲の植生に孟宗竹が無秩序に侵入する竹害という現象が起きている。輸入品の筍が出回り筍栽培が経済的に成立しなくなり、竹材の需要も減少すると、各地の竹林は荒廃が進んだ。竹の利活用については、林野庁も推進を行っているが、燃焼特性からバイオマス燃料にはハードルが高いと言われており、プラスチック代替工業用途の展開については動向を注目したい。

参考→https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/take-riyou/index.html

進み出す「MATSURI」 ちとせグループの藻類を活用した新産業を構築するプロジェクト。産業化への意志と役割分担、不都合な真実をパワーに (2022.6.30)