トップギャラリー

京都府亀岡市 プラ製レジ袋提供禁止条例可決 海洋含めた生分解性プラ袋導入検討中 市民・事業者と一体で(2020.5.12)

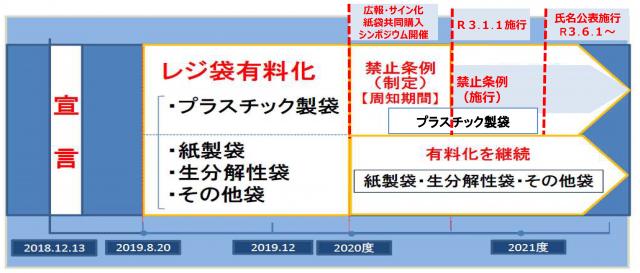

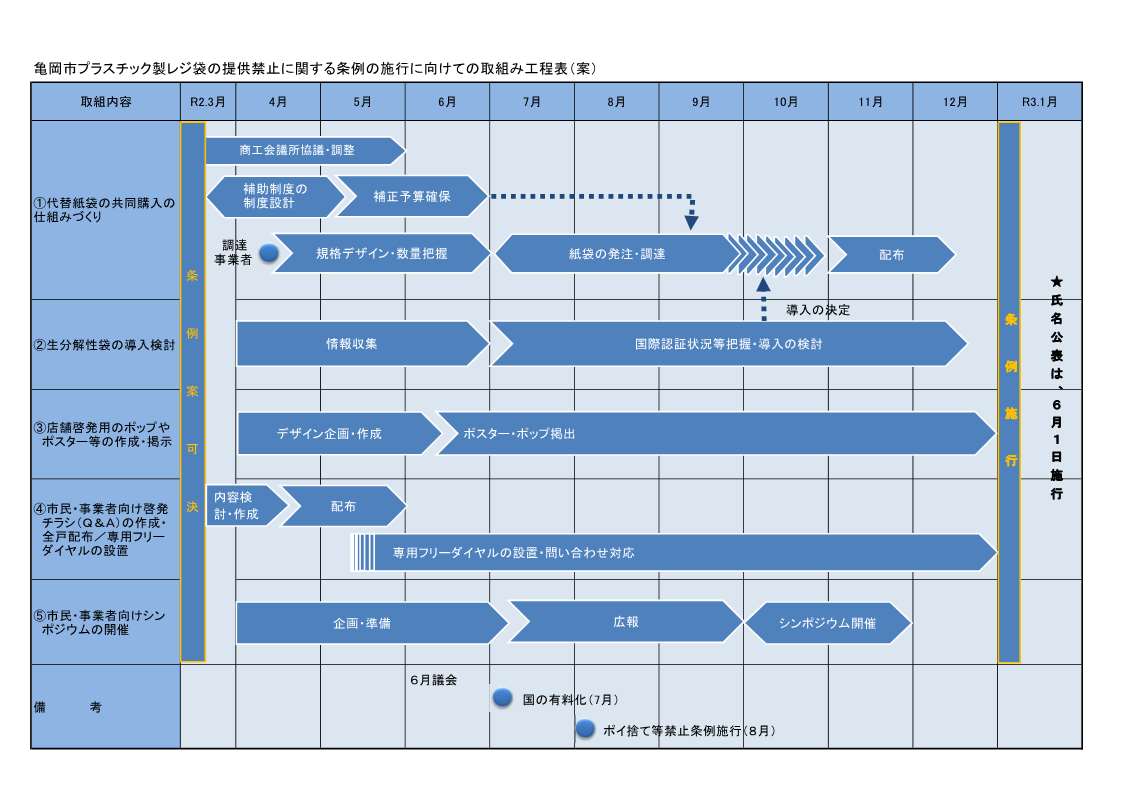

3月24日、亀岡市議会定例会令和2年3月議会において「亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例案」が可決された。この条例により、2021年1月1日からプラ製レジ袋の提供が有償無償を問わず禁止される。紙袋や生分解性プラ袋も無償配布は禁止となり、2021年6月1日からは、これらに違反した事業者が市の立ち入り調査や是正勧告に従わない場合、事業者名を公表することとしている。但し、条例の施行にあたっては、事業者や消費者への支援策として複数の事業者で代替袋を共同購入できる仕組みづくりや補助制度の導入を検討していく予定という。2020年7月から国は、法律によりレジ袋有料化を義務付ける方針だが、この条例は一歩踏み込んだ、世界の環境先進レベルと同レベル、国内では例のないプラ製レジ袋配布の禁止規定となった。「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」の理念に基づき、2030年までに使い捨てプラごみゼロを実現させるための第一歩とした。

条例制定までには、多くの説明会や市議会において議論が重ねられた。事業者を中心とした不安、相応の準備が必要であること、時間をかけて周知を図っていくべきなどの意見が多く出された。一方で、多くの市民や事業者から、保津川を守り、世界の海洋プラごみ汚染の解決に向けて必要な条例であるとの声も寄せられたという。

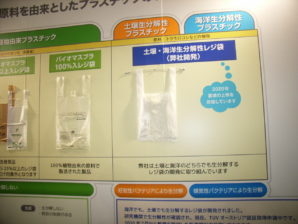

上図は、同市の今後のスケジュールであるが、共同購入する袋に生分解性プラ袋の導入の検討を盛り込んだ。「プラ袋については、どうしても川などに流れ出てしまうものもあり、生分解性プラスチックを使った袋の導入の検討を行っていきます。プラスチック技術の進歩が速く、土中で分解するものだけでなく、海洋中で分解するものの開発も進められており、性能や国際認証状況等の把握を進めていきます。ヨーロッパなどで運用されているようなコンポスト設備の使用は考えていません。ただし、生分解性プラ袋だから大丈夫ということではなく、8月に施行するポイ捨て等禁止条例と合わせて両輪で取り組んでいく予定です」(環境市民部環境政策課環境保全係)

亀岡市は京都市から西に車で約20分のところに位置する。京都・嵯峨からの観光トロッコ列車や、嵐山へ急流を一気に下る保津川下り、京都の奥座敷としての湯の花温泉で有名なまちだ。 条例制定への道のりのスタートは、2005年頃、保津川下りの船頭さんが保津川渓谷の自然景観に影響を与えるペットボトルやレジ袋、発泡スチロールなど、流域に漂着するプラごみとの戦いに挑んだところから始まった。2007年3月には、保津川遊船企業組合の中にエコ・グリーン対策委員会が誕生し、組織的な清掃活動がスタート。しかしながら、漂着ごみはいくら拾ってもなくならない。大雨などで保津川が増水すると、きれいになった保津川が再びプラごみだらけになった。「自分たちが取り組むこの清掃活動に意味があるのだろうか」と自問する日々が続いたが、そんな中、世界規模の問題となっていた海洋プラごみ汚染問題が浮上。保津川でのプラごみとの戦いは、結果として下流にプラごみを流さない、海洋プラごみ汚染との戦いという国際レベルの環境対策につながった。

そして同時期、保津川流域の環境保全に取り組む特定非営利活動法人プロジェクト保津川が2007年7月に誕生。このプロジェクト保津川は月1回の保津川クリーン作戦を実施、流域の関係者とのネットワークは大きく広がり、その認知度は淀川流域、さらには国内外のNPOやNGOなどの関係者にまで広がった。

こうした取り組みにNPOや関係団体、行政が賛同、大きな流れとなり、2012年に内陸部の自治体で初開催となる海ごみサミット2012亀岡保津川会議が国・府・NPO・NGOなど国内外の関係者700人以上を一堂に会して開催された。(上図)この会議では、「亀岡保津川宣言」「川のごみや海のごみをともに考える京都流域宣言」を採択、内陸部におけるプラごみ発生抑制の取り組みや社会のルールづくり、そして川の流れのように全国につながる大きな流れを創造していく想いを参加者全員が共有した。 2013年には、サミットの両宣言に賛同し、宣言の内容の具現化を目指し、保津川でつながる市民、企業、団体、大学、NPO、行政15団体が参画する「川と海つながり共創(みんなでつくろう)プロジェクト」を設立、「保津川の日(市内最大の清掃イベント)」や「こども海ごみ探偵団(環境学習)」など多くの市民、次代を担う子どもたちとともに現在も発生抑制対策に取り組んでいる。そして、亀岡市は、住環境・自然環境をより向上させ、「世界に誇れる環境先進都市」の実現を目指した取り組みを進め、2018年3月、循環型社会の構築のため「亀岡市ゼロエミッション計画」を策定、こうした流れの中で、亀岡市は同年12月13日、亀岡市議会とともに「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」を行った。

この宣言を受けて、賛同する市内事業所・団体との協定締結が進んだ。イオン、マツモト、アミティ、フレスコ、アル・プラザ、やまむらや、亀岡市商店街連盟、亀岡商業協同組合、京都信用金庫、京都タクシー・新京都タクシー、ユニクロ亀岡店との間でエコバッグ等の持参率向上やプラ製レジ袋の削減を目指す各種協定が結ばれた。また、ソフトバンク、亀岡市教育委員会、亀岡市環境事業公社の間で「亀岡市とソフトバンク株式会社との環境及び教育事業連携に関する協定」も結ばれた。

2019年7月に開催された、同市のFLY BAG PROJECTでは、環境活動シンボルの巨大なエコバッグがJR亀岡駅前に吊り上げられた。これは、軽くて丈夫な、かつ厳しい安全基準をクリアしたパラグライダーの生地を再利用したもの。同年10月、市内施設でワークショップ「大きなパッチワーク(巨大エコバッグ)から自分だけのバッグをつくろう!」を開催、200人にのぼる参加者たちが思い思いに好きな場所を切り取った後、スタッフの手によって縫製が行われ、世界に一つだけのバッグが完成した。

プラスチックは今日の社会生活を必要不可欠なものとして支え、深く入り込んでいるが、そのあり方が大きな岐路にたっている。同市の考え方は、使い捨てプラスチックから、リサイクル、アップサイクルやリユース利用の推進へ。当面発生するプラごみは100%回収し地域内で資源循環させる。どうしてもこのループから流れ出たものは最新のプラスチック技術の力を借りながら自然の中に残さないということを市民、事業者全員で実現しようというものだ。また、環境・社会・経済活性化を一体的に進め、持続可能なまちづくりを展開、そして環境先進都市という地域ブランドの向上や次代を生きる世代に美しい自然環境を引き継いでいくという挑戦でもある。

2020年2月、東京ビッグサイトではスマートエネルギーWeek内で第2回資源リサイクルEXPOが開催された。「世界を取り巻くプラスチック問題と解決に向けた戦略」と題した特別講演には、コロナウィルス対策の関係で、慎重な来場が促されたが、多くの聴講者を集めていた。

「望ましいプラスチックリサイクルは、石油などの資源の消費と環境負荷を低減できる、しかも実現可能であることが必要条件です。なんでもリサイクルするというのは、適切とはいえず、燃やして熱回収(サーマルリサイクル)も、廃プラスチックを有効利用する手法の一つであるというのが基本です」(産業総合研究所 環境管理研究部門)

製品の部品など各社が各様のものを作っているとリサイクルしにくいという実態がある。「同じでよいものは、リサイクルしやすくするために仕様を統一するという考え方も必要です。また、近年、地球環境問題の観点で、生分解性プラスチック、バイオマスプラスチックが開発されるようになってきました。このウェイトが高くなってきたときに、性能面の技術開発と合わせて、どのような処理方法の仕組みを構築していくかも今後の課題です」(同研究部門)

隣国中国の北京市では、条例が改正され、5月1日から、市内の飲食店・レストランやホテル等で、使い捨てのナイフ・フォーク類や歯ブラシ等を提供しない規制を実施に移した。ゴミの分別収集を4種類に義務化、スーパーなどがプラ製レジ袋を顧客に無料配布した場合は罰金となった。新型コロナウィルスの健康被害、経済影響対策に注力する各国であるが、EUを始めとして、アジア諸国でも国や自治体によるプラスチック対策が動き出している。亀岡市の動きが、日本における海洋プラごみ問題、プラスチック問題解決の1つのモデルケースとして今後どう展開していくか、政府、自治体、企業にどう影響を及ぼすか注目だ。

食料・農業・農村基本計画 市場逆風や環境問題へ対応 米国の2018農業法 藻類バイオマスの農業認定 (2020.4.22)

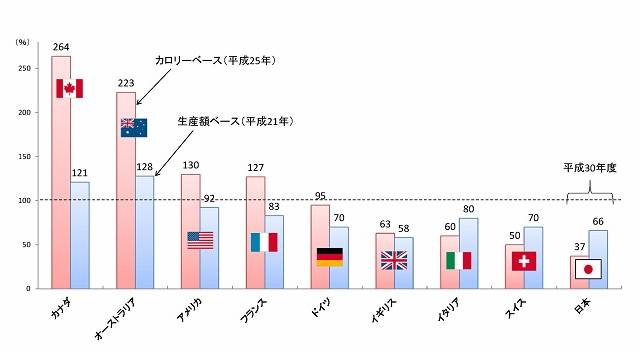

政府は3月31日、中長期的に取り組む農政の方針を定めた、新たな「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定した。基本計画は食料・農業・農村基本法に基づき、向こう10年の農業政策の指針で、情勢変化を踏まえ、5年ごとに見直しを行っており、2015年3月以来5年ぶりの見直しとなった。人口減少による国内市場の縮小、耕作放棄地の増大、農業就業者数の大幅な減少といった逆風が続くが、国内の食料消費が国産でどの程度賄えているかを示す食料自給率は、熱量で換算するカロリーベースで2030年度に45%とする目標を設定し、金額で換算する生産額ベースの食料自給率の目標は2030年度に75%とした。2019年に9121億円だった農林水産物・食品の輸出額を2030年までに5兆円に引き上げる目標も記した。

世界先進国の食料自給率(農林水産省資料より)https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html

今回の計画では、規模の小さい経営や家族経営も支援する方針を打ち出した。また、地球環境分野、特に食品ロス問題対策、SDGs(持続可能な開発目標)に貢献する施策の推進、気候変動への対応や関連する大規模自然災害への対応、プラスチック問題への対応、現在、世界最大の難敵である新型コロナウィルス感染症をはじめとする新たな感染症への対応も盛り込んだのも特徴だ。特に地球環境問題関連分野、SDGs、食品ロス、気候変動や地球温暖化対策、プラスチック問題などの対策は、下記のような内容だ。

●食品ロス問題への対応

事業系食品ロスを2030年度までに2000年度 比で半減させる目標の達成に向け、「食品ロス削減推進法」に基づき、事業者、消費者、国、地方公共団体における食品ロス削減の取組を加速化する。食品製造業、食品卸売業、食品小売業が一体となった納品期限の緩和、賞味期限の年月表示化・延長、受発注時の需要予測精度の向上やリードタイムの調整、欠品に対する取扱い等業界の商慣習の見直しを推進し、フードチェーン全体で食品ロスを削減する。また、食べきれずに残した料理の持ち帰りの取組など、食品関連事業者と連携した消費者への働きかけを推進する。

さらに、新技術を活用した需要予測やフードシェアリング等の効果的な取組を推進する。また、未利用食品の利用を一層進めるため、食品関連事業者等とフードバンク活動団体とのマッチングを推進する。それでも廃棄される食品については、食品関連事業者、再生利用事業者と農業者との連携により、資源として再生利用する取組を推進する。

●プラスチックごみ問題への対応

食品産業分野においては、新たな汚染を生み出さない世界の実現を目指し、プラスチックごみ対策を強力に推進する。具体的には、使用済みペットボトルの100%有効利用に向けた、消費者が利用しやすい業界横断的な回収体制の構築等、食品分野における容器包装プラスチックの更なる資源循環を推進する。過剰なプラスチック製容器包装の使用の抑制を図るため、食品分野におけるプラスチック製買物袋の有料化義務化の円滑な導入等を進める。

農業分野においては、廃プラスチックの回収・適正処 理の徹底や循環利用の促進、排出抑制のための中長期展張フィルムや生分解性マルチの利用拡大、被覆肥料の被膜殻の河川等への流出防止等の取組を推進する。

●気候変動に対する緩和・適応策の推進~地域経済循環の拡大

農林水産分野の温室効果ガスの排出削減対策や農地による吸収源対策等を推進しつつ、温室効果ガス排出削減目標の確実な達成に向け取組の強化を図るため、「農林水産省地球温暖化対策計画」(2017年3月決定)を改定するとともに、再生可能エネルギーのフル活用と生産プロセスの脱炭素化、農畜産業からの排出削減対策の推進と消費者の理解増進、炭素隔離・貯留の推進とバイオマス資源の活用、海外の農林水産業の温室効果ガス排出削減を推進する。さらに、家畜排せつ物等のバイオマス資源を有効利用したバイオガス化の取組や省エネルギー性能の高い施設園芸設備・機器の導入等により、気候変動の緩和策を推進するとともに、再生可能エネルギーの主力電源化に寄与する。こうした取組により、農村において使用する電力の100%再生可能エネルギー化に向けて、体制を構築する。

再生可能エネルギーについては、地域経済循環の拡大の観点から、災害時のエネルギーの安定供給に向けて、大規模電力に依存しない分散型エネルギーシステムとして、地域内活用を推進する。家畜排せつ物、食品廃棄物、稲わら・もみ殻等のバイオマスについて、発電に加え、エネルギー効率の高い熱利用や、発酵過程で発生する消化液等の利用を促進するほか、新たなバイオマス製品の製造・販売の事業化に向けた技術開発や普及等を推進する。

米国において、今回の日本の食料・農業・農村基本計画と対比するものを上げるとすれば、計画と法律の違いはあるが、2018年12月に成立した農業法であろう。(Agriculture Improvement Act of 2018)米国では概ね5年ごとに農業法と呼ばれる法律を制定し、主要な農業政策を定め、また革新的な施策も送り出してきた。農業先進大国の米国と食料自給率の低い日本は台所事情が違うため単純な比較はできないが、2018年の農業法はいくつかの新しい視点を含んでいる。

2018年農業法の主要な課題は、長引く農産物の安値に対応した農業所得安定化政策の改定である。綿花と酪農のセーフティーネット再構築、不足払い・収入ナラシ制度の柔軟性拡大等である。財政制約の下で当面の支出を抑制しながら農産物の値下がりや高値の再来に備えた。農作物保険や農産物プログラムなどは、継続されたが、一部は大幅に変更された。

新たな改正点として注目されたのが、藻類が農業分野に加えられたことである。藻類は海藻なども含め多系統に分類されるが、その中の微細藻類は、通常は水中に存在する顕微鏡サイズ(直径10ミクロン程度)で、有用物質生産、利用が注目を集めている。日本国内で知られている種類はクロレラ、ユーグレナ(和名:ミドリムシ)、スピルリナなどだが、農作物の一つであると認定をうけ、優先作物として米国農務省の支援に組み入れられた。上記は、2019年秋、筑波大学で開催されたカルフォルニア大学Stephen Mayfield教授の講演からであるが、その改正の概要を米国農務省や藻類バイオマス協会(Algae Biomass Organization)の発表内容からまとめると次のような内容だ。具体的には、藻類分野において、

●農作物保険(Crop Insurance)の適用、不作時に補償される

●藻類農業研究プログラム(Algae Agriculture Research Program)の設立

●バイオマス作物支援プログラム(Biomass Crop Assistance Program)の適用

新しい資源作物の開発、生産、販売のために農家に財政的支援を提供するプログラム

●バイオベース市場プログラム(Biobased Markets Program(BioPreferred))の見直し

生物学的に捕獲、回収された炭素から作られた製品の認証基準を確立することを示した。このバイオベース市場プログラムは、BioPreferredプログラムとも言われ、この柱は、

1)政府機関およびその請負業者のバイオベース製品購入義務制度

2)バイオベース製品普及のためのラベル認証制度

農産物の新市場の開拓や、バイオベース製品の開発、購入、使用の増加により、化石資源への依存を下げ、再生可能な農業資源の使用の増加、環境や健康への貢献を目指している。バイオベース製品とは、植物やその他の再生可能な農業、海洋、林業の材料に由来し、従来の石油由来製品に代替するものと規定。潤滑剤、洗浄剤、インク、肥料、バイオプラスチックなど、2020年4月時点で139のカテゴリーがある。食品、動物の飼料、燃料は含まれない。日本では一般社団法人日本有機資源協会の運営するバイオマスマーク事業が最も近い。

バイオベースか化石資源由来かについては、C14の含有量分析に基づいており、化石由来の材料にはC14が残っていないため判別が可能だ。化石燃料燃焼システム由来のCO2を藻類培養などに利用、製品化するケースもあり、明確にしていくものとみられる。

https://www.biopreferred.gov/BioPreferred/

●バイオリファイナリー支援プログラムの適用(Biorefinery Assistance Program)

再生可能化学物質及びバイオベース製品の製造のための藻類およびその他のバイオリファイナリーのプロジェクトについて、バイオ燃料の生産に限らず、適用対象として含める。

●炭素捕獲と利用(Carbon Capture and Use)

CCU(Carbon Capture and Use)の研究、教育、活動を拡大するための規定が追加された。

「日本のバイオマスは、林地残材、家畜排泄物、稲わら等、有効に使われていなかったものを利用するところが出発点になっています。藻類や将来性ある資源作物などの分野は、耕作放棄地利用などの点でウォッチしていますが、米国とは農業事情も異なり、優先的に取り組むところまでは至っていません。国内外の情報収集は、引き続き進めていきます」(農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課)

新型コロナウィルスの健康被害、経済影響等の打開に全力を上げる両国であるが、米国では農業分野の新しい枠組みを作り、藻類の事業化の流れが先行すると思われる。そういった事例を受けて今後、日本においてどういった国の戦略・計画に具体的に組み入れていくか注目だ。

バイオマスレジン南魚沼の国産資源米等を利用した複合材料「ライスレジン」 郵便局物販サービスが販売へ (2020.4.2)

資源リサイクルEXPOは、スマートエネルギーWeek内で2月26日~28日 東京ビッグサイトで開催された。新型コロナウィルス(COVID-19)の対策として、会期中、手指消毒液を全入口ゲートに設置、全入口ゲートでサーモグラフィーによる体温測定を実施、マスク着用の義務化、発熱や体調不良など風邪のような症状のある方は、来場を控えるよう促された。

そういった状況下、例年の集客には及んでいなかったが、赤が一際目立つ異色のブースが来場客を集めていた。(株)郵便局物販サービス(東京都江東区)と(株)バイオマスレジン南魚沼(新潟県南魚沼市)の共同ブースだ。両社は業務提携関係を構築していくことで合意、2月25日、郵便局物販サービスの販売予定のライスレジンは日本有機資源協会(JORA)認定のバイオマスマークを取得、ライスレジン(バイオマス率70%及び51% PP配合)、ライスレジン(バイオマス率40% PE配合)、バイオマス率10%のライスフィルム10を使用した指定ごみ袋などを展示した。同製品は非食用の国産資源米等に汎用樹脂PP、PEを配合した澱粉を主体とする熱可塑性バイオマス素材で、オレフィン系樹脂との相溶性がよく、加工適性に優れ、幅広い用途で成形可能。バイオマス特有の優しい風合いが特徴だ。ポリ乳酸(PLA)等と違い、生産時において発酵処理がなく、コンパウンド(混錬)技術を用いて複合化しているため、価格帯は石油系プラスチックとほぼ同等で実現している。

「集客目標の2倍のお客様にブースに来ていただくことができました。現在、詳細を詰めており、サンプル出荷は詳細が決定次第行っていく予定です」(バイオマスレジン南魚沼 神谷社長)

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227003/20191227003.html

来場者の関心を高めているのは、2019年12月、経済産業省と環境省が発表した、2020年7月から始まる全小売店を対象にしたレジ袋有料化義務付け制度の中、バイオマス素材の配合率が25%を超える袋などは対象外となることだ。

そういった発表を受け小売各社が動き出しており、ファミリーマートは2月19日、7月から全レジ袋をバイオマス素材30%配合したものに切り替えた上で、有料にすると明らかにした。マイバッグの持参を促すにも限界があり、コンビニ大手各社が対応を検討しており、他社も同様の対応を進めるとみられる。

郵便局物販サービスは、企業理念に地域社会への貢献を掲げており、全国の郵便局の窓口やカタログなどで地域産品、指定ごみ袋などの物品の販売を行っており、ライスレジンを全国規模で販売する。また、同サービスは新潟県南魚沼市と南魚沼郡湯沢町と包括的連携協定を結び関係自治体内13の郵便局を通じてバイオマスレジン南魚沼のライスフィルム10を使用した指定ごみ袋の全ての種類(家庭用と事業用)を2019年11月より販売している。非食用米を配合のバイオマス素材を含む指定ごみ袋を、郵便局が販売するのは全国で初めて。同市は、お米の産地でもあることから、お米由来(非食用米)の指定ごみ袋とした、販売価格に変更はないと発表している。

日本郵便は、6月1日、環境負荷の少ない持続可能な社会づくりに貢献するため、7月から郵便局のレジ袋を有料化すると発表した。食用ではない「資源米」などを使ったバイオマスを30%配合したレジ袋を3種類用意し、特大10円、大5円、小3円で販売する。

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0601_01_01.pdf

また、6月23日、ライスレジンの販売代理店契約の調印式が、南魚沼市内で行れた。

http://www.biomass-resin.com/news-list/

バイオマスレジン南魚沼は産業廃棄物ともなる非食米、砕米だけでなく、木粉、竹、竹炭などの植物原料や食品加工メーカーから排出される各種フードロス品に、安全性の高いプラスチックのポリオレフィンを加え、独自の特殊技術にて複合材化している。ライスレジンはピープル(株)の「純国産 お米のおもちゃ」シリーズに採用され、何でも口に入れてなめる赤ちゃんに安心というブランドを形成し、今年で10周年を迎える。また、山陽物産が生産、販売するホテル用歯ブラシセットなどにも採用されている。

(バイオマスレジン南魚沼ホームページより)

2019年10月、環境省の令和元年度脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業の公募に同社の「資源米を原料に含むバイオマスプラスチック樹脂の量産化及びその他未利用バイオマスの樹脂化のための技術実証事業」が採択された。

https://www.env.go.jp/press/107210.html

また、2019年に発生した台風や大雨では、多数の農業被害が発生したが、同社は台風被害のために浸水し、食用に適さなくなったお米を、被災地まで行き無償回収。農業者の処分負担軽減へ寄与し、工業製品の原料としたことは、農林水産省食料産業局のFACEBOOKに掲載された。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/facebook_blog/2019_november.html#191118_1

同社の追い風となったものは、2018年産米から始まった新たな米政策の中で登場した「新市場開拓用米」の考え方だ。行政による米の生産数量目標の配分提示がなくなり、農業者(産地)は主体的に需要に応じた生産・販売を行うこととなった。国は引き続き、水田フル活用に向けた支援や米の需要拡大支援を情報提供や交付金などによって行うが、農業者(産地)は地域の特色のある魅力的な産品の産地を創造するための「地域農業の設計図」を作り、3年から5年間の水田活用の取組方針を示すことが必要となった。その対象は主食米の他、飼料用米、米粉用米、そば、なたね、新市場開拓用米、畑地化があげられているが、その中の新市場開拓用米とは、輸出用、バイオエタノール用、石けん用、化粧品用、糊原料用、化成品用等の新たな事業領域開拓を目指す米だ。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_seisaku_kaikaku.html

2019年10月に施行された食品ロス削減推進法も、農林漁業者・食品関連事業者に規格外や未利用の農林水産物の有効活用を促進や製造時に生じる食品の端材や形崩れ品等について有効活用を促進している。

https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/190924.html

「バイオ燃料のブーム時に食料との競合による食料価格の高騰が起こり、もちろん食料の安定供給については注意深く見ていかねばなりません。しかし、農業振興、農家支援などの背景の中で、非食用米を有効に利用するライスレジンを、さらに日本一の米どころの南魚沼ブランドで展開することを、産地が後押ししているということを訴えていきたいですね」(神谷社長)。

3月10日、(株)バイオマスレジンホールディングス(東京都千代田区)が設立された。バイオマスレジン南魚沼の前身は、2007年に設立の(株)バイオマステクノロジー。2017年のバイオマスレジン南魚沼設立、生産スタートとともに同社に事業主体を移管し、バイオマステクノロジーは現在、京都に本社を置く研究会社とした中での、目的別関連会社をまとめる持ち株会社の設立だ。「事業成長に必要な資金調達を目的にホールディングス化、目的別の会社の設立に着手してきました。さらに国内各地からアジア圏までのビジネス展開を見据え中期事業計画を作成・実行できる体制を整えていきたいと考えています。耕作放棄地における無人農業による資源米生産なども構想しています」(神谷社長)

| 社名 | 所在地 | 設立 | 業務 |

| (株)バイオマスレジンホールディングス | 東京都千代田区 | 2020年3月 | 持ち株会社 |

| (株)バイオマスレジン南魚沼 | 新潟県南魚沼市 | 2017年10月 | バイオマス素材・製品の製造、販売、研究開発等 |

| (株)バイオマスエンジニアリング | 新潟県南魚沼市 | 2019年10月 | 製造装置の設計・開発・販売・メンテナンス等 |

| (株)バイオマスフィルム | 東京都渋谷区 | 2019年11月 | インフレーション成形等 |

| (株)バイオマスマーケティング | 新潟県南魚沼市 | 2020年1月 | 地域展開等の企画・立案及び商品企画販売等 |

| (株)バイオマステクノロジー | 京都市下京区 | 2007年5月 | バイオマス素材・製品の研究開発等 |

大手企業が農業再生を図りながら続々と参入する農業生産物市場。3月31日には、新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定され、食品ロス等をはじめとする環境問題への対応 、 地域経済循環の拡大としてバイオマス・再生可能エネルギーの導入やSDGs の達成に向けた取組の推進などが盛り込まれた。 https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.html

日本の農業の課題を解決しながら進化、農業振興、環境対応を推進する担い手として、両グループの今後の動きに注目だ。

バイオマス展から 地域内エコシステム推進の中 竹やエリアンサスなど地域課題解決型の燃料化システム動き出す (2020.3.12)

バイオマス展(スマートエネルギーWeek内)は2020年2月26日~28日、東京ビッグサイトで開催された。石炭代替燃料、混焼用として利用が活発化してきているバイオマス燃料であるが、2019年2月、EUが決定した再生可能エネルギー指令(RED2)は、パーム油の原料となるアブラヤシ栽培は過度の森林破壊をもたらすとし、輸送用燃料への使用を2030年までに段階的に禁止すると発表した。最大生産国インドネシアは、不当だとしてWTOに提訴しているが、バイオマス燃料のあり方についての考え方が変化する中、日本国内でも経済産業省内で、FIT制度バイオマス発電のあり方、見直しを議論中だ。RSPO認証に加え、RSB(Roundtable on Sustainable Biomaterials)認証を加える方向で議論が進む中、昨年のバイオマス展ではPKSなどの輸入会社の出展が多かったが、そういった状況の中、出展会社の顔ぶれも変化してきた。

また、新型コロナウィルス(COVID-19)の対策として、会期中、手指消毒液を全入口ゲートに設置、全入口ゲートでサーモグラフィーによる体温測定を実施、マスク着用の義務化、発熱や体調不良など風邪のような症状のある方は、来場を控えるよう促された。

バイオマス展の基調講演ではバイオマス・ニッポン総合戦略検討チーム企画官であった、農林水産省林野庁 長野利用課長より、日本の木材産業の動向、木質バイオマスのエネルギー利用の最新情報や具体的事例の報告、FIT制度の見直しの方向性を見据え、地域の森林資源の熱利用を含めて循環利用し、地域の活力につなげていく展望が紹介された。

特に今後の木質バイオマスの利用推進に当たっては、地域の森林資源を再びエネルギー供給源として見直し、地域の活性化につながる低コストのエネルギー利用をどのように進めていくかということが大きな課題。経済産業省と共同で、2017年度から森林資源をマテリアルやエネルギーとして地域内で持続的に活用するための担い手確保から、発電・熱利用に至るまでの「地域内エコシステム」のモデル構築に向けた取組を実施し、その成果や課題を検証していることも発表された。

テス・エンジニアリング(株)(大阪市淀川区)、(株)巴商会(東京都千代田区)、(株)エム・アイ・エス(福岡市西区)

3社は共同開発した竹チップ混焼バイオマスボイラー「E-NEシリーズ」を展示した。竹チップと木質チップを混焼でき、燃焼困難な燃料に対応可能な回転式ガス化旋回燃焼方式のバーナーを採用した国産のバイオマスボイラー(無圧式温水発生機)。特にエネルギーとしての有効利用が困難とされてきた、竹については、クリンカーの生成を抑制し、安定燃焼を可能にした。ボイラー効率は、竹チップ・木質チップ同率混焼で83%、木質チップ専焼で85%という。

竹林の荒廃、竹害は各地での長年の問題。また燃料としての竹は、内部が空洞でエネルギー密度が低く、伐採収集システムが未確立という現状もあり、各自治体はその有効利用策を模索している。さらに燃焼すると、竹中の灰分が溶け、クリンカーという溶岩状のものの生成による燃焼阻害や竹の腐食成分により燃焼炉を傷めることから、エネルギー利用が難しい原料とされていた。「竹は放置しておくと、すぐに腐敗が始まり、時間をおかずに破砕、乾燥が必要です。カリウムを多量に含んでいて、灰の軟化温度がボイラー内燃焼温度より低く、大型のボイラーで燃焼させるとクリンカーを生成していましたが、バーナーの回転や高度な燃焼技術や自動排出機能によって竹の安定燃焼を可能にしました」(エム・アイ・エス 事業担当)

興栄(株)(大分市)

エネルギーの地産地消という考え方をベースに、水力と竹のエネルギーを活用したEV試作モデルを展示した。(Bambusはプロジェクト名)平成24年に設立された大分県エネルギー産業企業会の分野別ワーキングGで同社含めた参画7社との共同製作。大分県は県内全域の20%を竹林が占めており、竹害も畑や森林に進み、その多くが未利用状態という。竹を燃焼させるバイオマス発電と街中に流れる水路を活用した小型水力発電を組み合わせた再生可能エネルギーによる発電設備、EVの設置を竹田市や大分市で目指す。リチウム電池は小型で持ち運びができるため、災害時は防災拠点での活用ができる。農業従事者にとって遠方に給油に行く必要もなくなり、GPS機能も搭載し見守り機能や観光用としての活用も視野に入れる。

「奥地山間部のメインの移動手段である軽トラックを取り巻く環境は年々厳しくなっています。人口減のため、ガソリンスタンドの閉店が増加しており、給油の為にガソリンを使い、ガソリンスタンドがある地区まで行かなければなりません。EVは安価な鉛電池仕様とリチウム電池仕様でリースなどでの展開。各自治体の農業支援、山間部支援の中で、発電装置も含めた運用導入ができないか考えています。価格低減はまずは大きな課題ですが、地域のコミュニティー構築にも役立てたいと思っています」(事業担当)

奈良製作所(東京都大田区)

粗粉砕から微粉砕まで、大量処理が可能な多機能型粉砕機rubatoを展示した。原料の特性に応じて4種のローターより選定が可能。またバイオマス原料の大量処理からセラミック材料の微粉砕まで対応が可能だ。同社は、粉体処理の開発に先駆的に取り組み、国産初の高速回転衝撃式粉砕機を開発した歴史をもつ。

また、ブース内では同社がタカノ(株)(栃木県さくら市)とビジネス化を進める資源作物エリアンサスが展示された。同作物は、農研機構、国際農林水産業研究センターが共同育成し、機械収穫に適し、雑草化しにくいエリアンサス「JES1」を開発。同品種をタカノが市内の耕作放棄地において栽培、ペレット燃料に加工、市営の温泉施設で地域自給燃料としている。草本系バイオマスは木質系に比べ、ペレット造粒が難しいと言われるが、技術支援等を得て同等品質を実現、耕作放棄地の減少対策として期待される。

エリアンサスは稲科に属する草本の一種で熱帯・亜熱帯地域に自生し、4~5mの高さまで大きくなる。多年生のため、越冬できる気象条件であれば長期的な周年栽培が可能。同種は食糧生産と競合せず、収量が高く、低コストで栽培できる。東北南部の低標高地から九州までの非積雪地で栽培が可能という。

「多様なバイオマスの中から何を選び、最終的にどのような形態にするかは、お客様のニーズによって決まってきます。幅広く対応できるような機械を提案していきたいと考えています」(マーケティング戦略部)

エリアンサスとそのペレットや粉砕したもの

出展はしていなかったが、バンブーエナジー(株)(熊本県南関町)は、NEDOとの共同プロジェクトとして、2019年秋、国内初の竹によるバイオマス燃焼炉とORC(オーガニック・ランキン・サイクル)熱電併給設備を備えたバイオマスプラントを完成させ、実証運転を開始した。

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101181.html

このような動きも軸に、竹燃料化システムが動き出してきたといえそうだ。また、耕作放棄地を活用するエリアンサスなど、地域課題解決型のバイオマス燃料システムに注目だ。

nanotech 2020の展示から(2)ダイセル 酢酸セルロース 高生分解性製品、NEDO 人工光合成プロジェクト (2020.2.14)

第19回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議(nanotech 2020)、新機能性材料展2020などが、1月29日~31日、東京ビッグサイトで開催された。前頁に記載したCNFのほか、バイオプラスチック(バイオマス、生分解性)やNEDOプロジェクトに密着した。

帝人(株)(大阪市北区)

植物由来の原料を用いた非晶性バイオプラスチック「PLANEXT」を展示した。独自のポリマー改質技術と製膜技術を駆使し、耐ガソリン性と成形性を両立し、スマートエントリーシステム用のドアハンドルに対応可能な「PLANEXT」製のフィルムを2018年に開発。(株)ホンダロック(宮崎市)のスマートエントリーシステム用の ドアハンドルに採用されている。一般的なポリカーボネート(PC)樹脂と比較しても、透明性、耐候性、耐薬品性などで優れた特徴をもっており、機能性を活かした用途を開発中。「現状、バイオマス原料は可食性のものですが、25~80%を含みます。レシンでの販売がベースですが、ニーズに応じたフィルム対応も可能です」(樹脂事業本部開発マーケティング推進室)

(株)ダイセル(大阪市北区)

天然素材の酢酸セルロースを、海洋での生分解性を従来比約2倍に向上させた高生分解性の新製品を開発、展示した。酢酸セルロースは、木材やコットンリンター(綿花採取後の産毛状繊維)から得られたセルロースと食酢の主成分の酢酸から作られる素材。プラスチック材料として、包装容器や繊維、液晶保護用のフィルム、化粧品などの原料として利用されている。海洋プラごみ対策ニーズの高まりを受け、酢酸セルロースのより生分解速度を速めた分子構造製品を開発した。「従来品は海洋で1年から3年程度で分解されていましたが、分解速度を高めています。この展示会では従来品を展示していますが、用途開拓を進めていきたいと考えています」(事業創出本部生産技術センター)

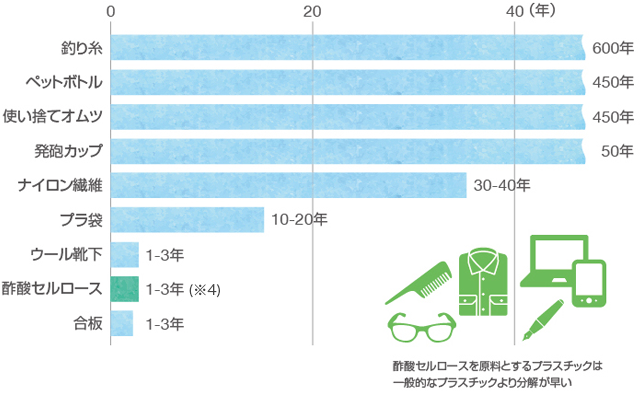

プラスチックなどが海洋中で分解する時間((※4)プラスチックやシガレットフィルターなどに使われる二酢酸セルロースの場合) ダイセルホームページ資料より

(追加情報)3月2日、同社は(株) TBM(東京都中央区)と、酢酸セルロースと石灰石を組み合わせた新素材「海洋生分解性 LIMEXライメックス(仮称)」の開発を開始したと発表した。

→https://www.daicel.com/cell_ac/index.html

GSアライアンス(株)(兵庫県川西市)

生分解性バイオマスプラスチックのポリ乳酸(PLA)とCNFを複合化した製品を開発、展示した。ポリ乳酸はコンポスト条件(高温、高湿度)の下では生分解するが、それ以外の土中、淡水中、海水中においてはほとんど生分解しなかった。複合化により生分解性が加速することを確認し、機械的強度も向上させた。同複合製品は、日本バイオプラスチック協会の生分解性の識別表示制度のグリーンプラ認定も取得。ポリ乳酸は透明の性質をもつが、複合材は展示サンプルの実現度。射出成形機での大量生産も可能という。

NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)

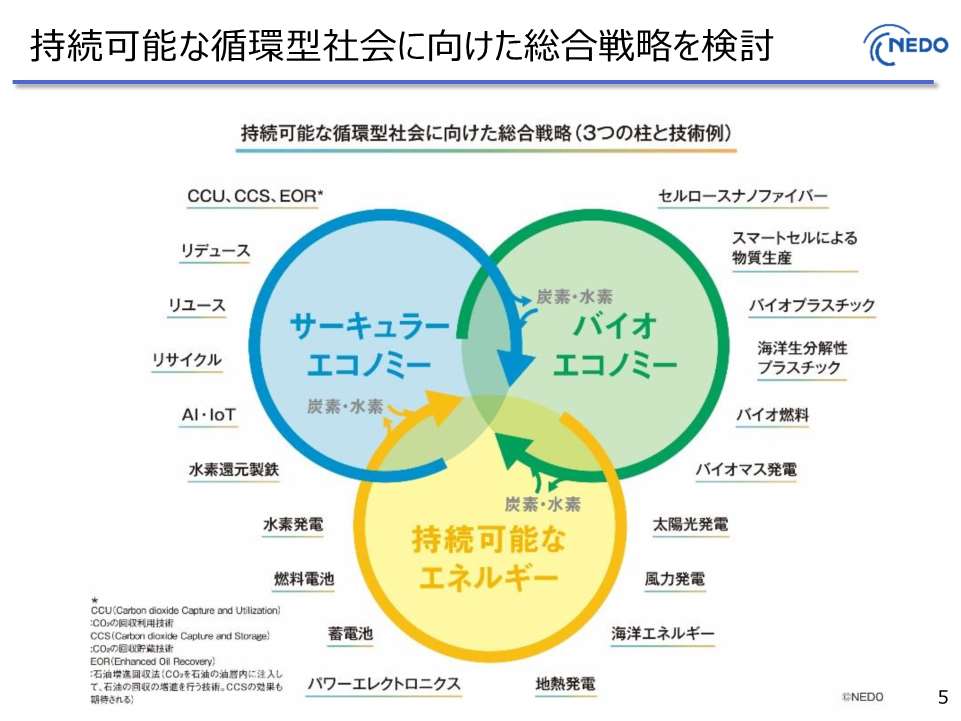

太陽光と水とCO2からプラスチック原料を生み出す(人工光合成プロジェクト)を展示した。太陽光下、光触媒による水の分解で得た水素/酸素から水素分離膜等を用いて水素を安全に分離し、合成触媒を用いて水素とCO2から化学品原料である低級オレフィンを製造する人工光合成・化学プロセスを確立し、化石資源からの脱却や資源問題・環境問題の解決を目指すもの。NEDOは人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)と推進する。「今回のプロジェクトは大きな視点では、CCUという考え方も含んでいますが、化学合成物を作るという部分に主体が置かれています」(材料・ナノテクノロジー部)

展示の他、NEDO主催のバイオエコノミーセミナーでは、プロジェクト成果報告として 「木質系バイオマスから各種化学品原料の一貫製造プロセスの開発」、「京都プロセスによるセルロースナノファイバー強化樹脂の開発」が発表された。また、産業領域(ものづくり領域)及びその周辺領域のイノベーションの創成、社会実装化を実現するために、昨年秋にNEDO材料・ナノテクノロジー部内にバイオエコノミー推進室の設置、また技術戦略研究センターにもバイオエコノミーユニットを設置し、技術戦略の策定とプロジェクトの立案を一体で進めていく。「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事業」など経産省の関連の令和2年度新規概算要求事業についても紹介された。

nanotech 2020の展示から(1)CNF市場は樹脂などと複合化展開が加速、ANPOLY社は籾殻由来CNF (2020.2.14)

第19回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議(nanotech 2020)、新機能性材料展2020などが、1月29日~31日、東京ビッグサイトで開催された。次世代のバイオマス素材として期待されるセルロースナノファイバー(CNF)特別展示エリアも設置され、研究開発段階から応用まで国内外の情報の他、関連技術を取り扱う企業の技術情報が集結した。気候変動、地球温暖化対策の加速が叫ばれる中、化石資源削減は大きな流れで、CNFはプラスチックなどとの複合化展開が大きく動き出している。プラスチックにおいては海洋プラごみ問題対策など、重大な課題となっており、環境性能という点でどのように市場を作っていくか注目される。

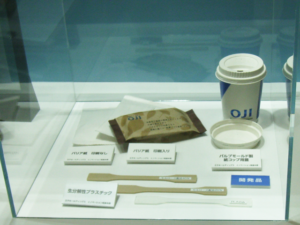

王子ホールディングス(株)(東京都中央区)

CNFスラリー(アウロ・ヴィスコ)、CNF透明シート(アウロ・ヴェール)などを展示した。同社独自のリン酸エステル化法によって、CNF表面にイオン性官能基であるリン酸基を導入し、CNF同士の静電反発性を高め、ナノ化を行う。高透明度、高粘度、分散性の高いCNF製造を実現している。また、物性を維持しながら、多様な有機溶剤に分散可能なパウダーCNF(疎水性)も開発、インキや塗料などの用途開発を目指す。「アウロ・ヴィスコについては、材料素材商社を通じて化粧品メーカーへの提供を行い、製品開発中です」(イノベーション推進本部 CNF創造センター)

ANPOLY社(韓国 浦項市)

木材パルプから抽出したCNF(POLYCELLU)の他、稲の籾殻(husk)のセルロースから抽出したCNFを展示した。日本では木材パルプ由来のCNFが中心となっているが、農業廃棄物の籾殻にはシリカやリグニンの他、セルロースが約65%含まれており、韓国では年間約100万トン以上発生するという。同社は、革新的なバイオポリマー材料の開発を目指し、POSTECH社(韓国)の研究グループが2017年に設立した技術基盤のベンチャー企業。プラスチックなどのポリマーを代替できるナノバイオソース素材の開発に取り組んでいる。

大昭和紙工産業(株)(静岡県富士市)

カラーティッシュの製造で培った染色技術を生かし開発したカラーCNFを展示した。予め、染色したパルプを原料に多様な色彩のCNFを製造できる。また、同製品を脱水、乾燥させることで、半透明のシート化することもできる。同製品は東邦電機工業(株)が販売予定のオーディのスピーカー部分に音質向上のため採用されている。今後は、色材、成型材料、インテリア材料、ステーショナリー等様々な用途開発を目指す。

星光PMC(株)(東京都中央区)

CNF配合樹脂STARCELシリーズを展示した。同製品は、木材パルプに疎水変性を施して変性セルロースパウダー化、PEやPP等の熱可塑性樹脂と溶融混練することでセルロース繊維をナノレベルまでに解繊すると同時に樹脂中にCNFを均一分散させている。京都大学を中心としたNEDOプロジェクトで開発された製造法(京都プロセス:パルプ直接混練法)。(株)アシックスの高機能ランニングシューズ製品「GEL-KAYANO25」の軽量性と耐久性が求められるミッドソール部材(甲被と靴底の間の中間クッション材)の原材料の一部に採用されている。

丸住製紙(株)(愛媛県四国中央市)

独自技術で開発、昨年12月特許取得した高透明度及び高粘度のスルホン化CNFを展示した。自社化学パルプをシングルナノまで微細化、セルロース分子にスルホ基を導入して、解繊処理を行う。繊維幅が均一、また攪拌など機械的刺激の有無によって、可逆的に粘度が変化する性質(チキソトロピー性)をもつ。「透明性は、業界では数社しか実現できていません。解繊処理によって繊維をバラバラにすることによって透明となるわけですが、各社の基本的な原理は同じですが、その手法が異なります。弊社の手法は、全光線透過率は99.4%というその高さが大きな特徴です」(包装用紙部)

モリマシナリー(岡山県美作市)

熱可塑性樹脂向けマスターバッチ、粉体型、アルコール分散型、リグニンを含有したリグノCNFなどの他、染色CNFと熱可塑性樹脂との複合材料の展示が行われた。染色材料は顔料を使用しており、今後試作、特性調査を進めていく予定。現在、プラスチックの強化材料としては、グラスファイバーや炭素繊維が主に使われているが、CNF分散樹脂の強靭性やリサイクル性については、優位性があるという。「サーマルリサイクルでは元が木なので燃やしても有害ではありませんし、残差も灰となります。マテリアルリサイクルでは、樹脂の粉砕時にガラス繊維やカーボンファイバーは折れたり切れたりして強度が落ちるのに対して、CNFは折れたり切れたりしないため、10回程度リサイクルしても強度が下がりにくいとのデータが出ています」(セルロース開発室)

(株)スギノマシン(富山県魚津市)

樹脂製造の(株)タカギセイコー(富山県高岡市)および富山県立大学(富山県射水市)と共同で開発を進めるセルロースマイクロファイバー(CMF)を展示した。従来の20~30μm程度の繊維径のCNFとは異なり、平均繊維径が数マイクロメートルサイズと太い繊維。表面のみをナノ化したマイクロサイズの繊維径とすることで、従来のCNFよりも樹脂へ添加した時の引張強度や弾性率を高め、線熱膨張率を低減させた。「コスト低減、樹脂への添加のしやすさも狙ったもので、販売時期、価格などは検討中です。また従来はBiNFi-sは水溶状態での販売でしたが、混ぜやすい粉末タイプや天然ゴム複合体なども商品化しました」(新規開発部)

中越パルプ工業(株)(富山県高岡市)丸紅(株)(東京都中央区)

樹脂に分散しやすい粉末状CNF(nanoforest-PDP)を高濃度で分散させたPP複合樹脂ペレットを展示した。同製品は、出光コンポジット(株)と(株)三幸商会との共同開発により約数年前に開発したもの。複合樹脂用途にCNFパウダーや樹脂マスターバッチを提供する。CNFパウダーを配合した複合樹脂は、剛性、強度、表面硬度及び表面改質、収縮・寸法安定性などの特性向上を実現する。「今回の展示では既存製品を展示し、市場への導入対応をメインとしています。メーカー各社、石化資源を削減していかねばならないという圧力が高まっており、どのように対応していくかが鍵です。特に自動車業界へのニーズ対応には注力していく考えです」(丸紅CNF事業推進課)

持続可能なバイオ燃料の条件 ~パーム油バイオ燃料摩擦の行方~ (2020.1.15)

(WTO © Reuters/Denis Balibouse)

ロイター共同通信によると、世界最大のパーム油生産国インドネシアは、バイオ燃料の原料となるパーム油に対するEUの輸入規制が不当だとして、WTOに提訴した。同国貿易省が2019年12月15日に声明を出した。声明によると、12月9日に提訴の最初の段階となる2国間協議をEUに要請した。EUの再生可能エネルギー指令(RED2)について、WTOの紛争解決機関に異議を申し立てると繰り返し表明していたが、インドネシアのスパルマント貿易相は、科学的な研究を考慮し、パーム油の業界団体や企業とも協議した後で決定したと語り、「提訴することで、EUのRED2と規制の見直しを求める」と語った。同国政府高官は、EUの政策はインドネシアのEU向けパーム油輸出に直ちに影響はないが、世界的なパーム油製品のイメージを毀損するだろうとしている。

また、インドネシア政府は、EUがパーム油製品の使用を規制する政策をあくまでも遂行する場合には、EUとの包括的経済連携協定(CEPA)の交渉打ち切りやEU産の乳製品への補助金について審査を強化するなど厳しい対抗措置をとることを明らかにした。

2019年2月、EU委員会によって決定された再生可能エネルギー指令(RED2)は、EUレベルでの、固体・液体・気体の全てを含む、初めての包括的な持続可能性基準の枠組だ。イギリスやオランダなど自国の持続可能性基準を持っている。また、FSC、RSPOなどの第三者認証などがある中、EUの独自認証基準で、パーム油の原料となるアブラヤシ栽培は過度の森林破壊をもたらすとし、輸送用燃料への使用を2030年までに段階的に禁止するとした。食糧・食用作物のパーム油・大豆油は、まず、その比率を制限し、2020年時点でのバイオ燃料の割合の原則として1%増加までとした。間接的土地利用変化リスクが高いバイオ燃料は、 2021~23年においては、2019年水準を超えてはならない。2023年以降、2030年までにゼロにするというものだ。特定の作物の使用を段階的に廃止する前例はこれまでにはない。バイオ燃料は、かつて再生可能エネルギー指令(RED)の下で大きな補助金を得やすい手段であったが、RED2においては持続可能性の考え方は大きく変化した。

また、EU委員会は2019年8月、インドネシア産のBDFに対して、政府の補助金などによってEU域内に不当な安値で輸出しているとして、8~18%の相殺関税を適用すると発表。適用期間は5年間の予定で、EU域内の事業者を圧迫していることが確認されたとしている。

(アブラヤシの実 ©国際環境NGO FoE Japan)

パーム油はアブラヤシの果実から得られる植物油。マーガリン、チョコレート、石鹸の原料として利用され、近年では、輸送用や火力発電の燃料としても利用される。主にインドネシアとマレーシアにおいて、世界で最も生産され、この2カ国で世界全体の生産量の約85%を占める。

もともと西アフリカに生息、1800年中期にオランダ人がインドネシアに種を持ち込み、その後マレーシアなどへと持ち込まれたといわれる。1980年代以降、ゴム農園がアブラヤシ農園に急速かつ大規模に転換しはじめ、主にポテトチップスなどの揚げ油として、米国での輸入量が増加していった。また心臓病予防の観点で一部の脂肪酸を含む油が、健康面での問題が指摘されるなどの状況の下、パーム油使用は増大してきた。

農園の無秩序な開発と劣悪な労働環境、児童労働などが横行するようになったため、農業の持続可能性の考えが起こり、2004年に「持続可能なパーム油のための円卓会議」(通称RSPO:Roundtable on Sustainable Palm Oil)が設立され、森林保護と人権の問題が提起された。2013年にはRSPOによってパーム油の認証制度が策定された。RSPOは、非営利組織であり、パーム油産業をめぐる7つのセクターの関係者の協力のもとで運営されている。また、EUでは、2015年に2020年に向けてEUの食品チェーン全体に持続可能なパーム油が100%になるよう求める「アムステルダム宣言」が発表された。

近年、バイオ燃料用途の増加の中で、食糧との競合、温室効果ガス(GHG)を吸収する熱帯雨林や、GHGを地中に留める泥炭湿地を破壊して造成したプランテーションで採取したパーム油を使う輸送用燃料や火力発電での利用は環境面で批判議論が高まっている。またパーム油の大量輸入によって、EU産の菜種油の需要が落ち込むと、抗議活動も出る地域がある。

(泥炭湿地の転換により、蓄積炭素がCO2として排出される ©国際環境NGO FoE Japan)

日本国内ではバイオマス発電においては固定価格買取制度(FIT制度)が運用されている。経済産業省においてEUなどのこういった動きを受けて、また多くの新規燃料を活用するニーズの発生、多様な燃料に対応する基準・認証の検討が必要となってきたため、パーム油含め、バイオマス発電に特化したFIT制度の在り方を審議するため、総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会の下部機関として、「バイオマス持続可能性ワーキンググループ」が2019年4月スタートし、議論を開始した。

バイオ燃料の持続可能性については、国内燃料は森林法等に基づいて確認を行い、輸入燃料は第三者認証を用いて確認を行うこととしている。特に、バイオマス液体燃料(パーム油)については、RSPO などの第三者認証によって持続可能性の確認を行うこととし、より実効的な確認を行うため、認証燃料が非認証燃料と完全に分離されたかたちで輸送等されたことを証明するサプライチェーン認証まで求めている。こうした中で、FIT 制度で求める持続可能性について、環境問題や食料との競合の観点などを含めて議論を行っている。

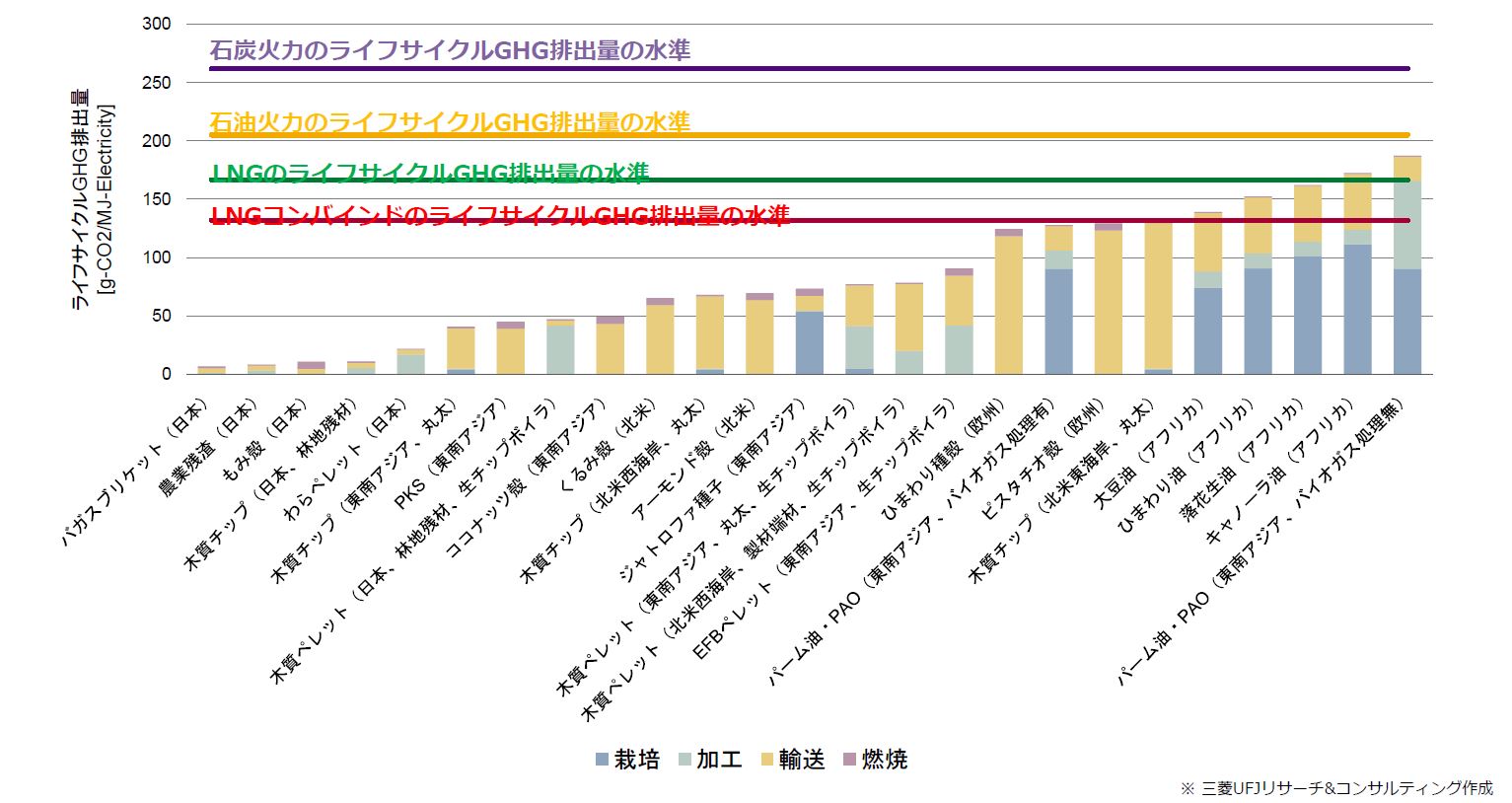

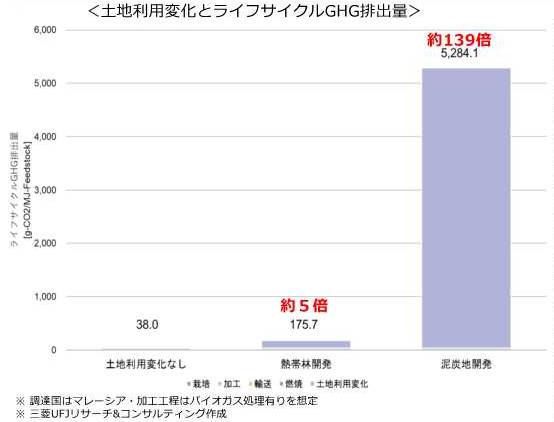

バイオマス燃料のライフサイクルGHG排出量試算

(バイオマス持続可能WG第1回会合資料/石炭、石油、LNGとのGHG排出量比較)

土地利用変化とライフサイクルGHG排出量試算(バイオマス持続可能WG第1回会合資料)

2019年10月、国際環境NGO FoE Japanなどバイオマス関連環境団体主催による、「温暖化対策効果のあるバイオマス発電に向けて固定価格買取制度(FIT)への提言」と題し、関係国会議員、関係省庁担当者も参加したセミナーが開催された。現行のFIT制度においては、GHG排出評価の基準がなく、ライフサイクルでのGHG排出 LNG火力発電の50%未満をFIT等の要件にすべきとした「バイオマス発電に関する共同提言」を発表、多くの賛同を得て、バイオマス持続可能性WGに提出された。「FIT制度が地球温暖化対策を目的とするものであれば、なんらかの形でGHG排出に関する評価基準を持つべきではないか」(同セミナー参加者意見より)

http://foejapan.org/forest/biofuel/191001.html

2019年11月、経済産業省では、同WGの「中間整理」を公表した。

環境の影響という観点では、土地利用変化においては、天然林保全、生物多様性保護、また泥炭地の保全、保護、また栽培工程及び加工工程に係るGHG等の排出や汚染の削減などの確認が言及されている。バイオマス発電の主力電源化に向けた安定調達も念頭に置き、RSPOとそれと同等の評価基準をもつRSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials)の第三者認証によって確認する考え方、5年を目途に持続可能性基準の見直し検討を行うことを示している。

「パブリックコメントへの対応や調達価格等算定委員会への報告、ガイドラインへどう折り込むかを検討していきますが、現時点における日本のバイオマスの持続可能性の考え方を整理したものです」 (資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課担当)https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/index.html

パーム油を巡っては、液体燃料の他、副産物のPKS、EFBペレット、パームトランクペレットなどの固体バイオ燃料も海外から動く中、持続可能性と関連し、バイオ燃料以外でも様々の動きが進んでいる。

2019年4月、小売、消費財メーカー、NGOなど18社/団体は、パーム油生産における環境面などさまざまな問題を解決することを目指し、日本市場における持続可能なパーム油の調達と消費を加速させるため、「持続可能なパーム油ネットワーク(JaSPON)」を設立した。

IHI(東京都江東区)はマレーシアなど東南アジアでパーム油産業の環境汚染対策事業化を目指す。パーム搾油工場排水は水質汚濁や腐敗によってGHGを放出する原因にもなっている。国際農林水産業研究センター(JIRCAS)と、2014年から、実証試験を行い開発中だ。「脱化石燃料の動きは加速しており、石炭火力発電用設備も転換の動きが進んでいます。弊社の排水の発酵反応器「ICリアクター」で処理し、メタンガスを回収する技術を活用し、対応強化を進めています」(IHI 資源・エネルギー・環境事業領域営業推進部)

丸紅(東京都中央区)は、2019年10月、シンガポールの農業スタートアップ企業モビオールホールディングスとの業務提携を発表。同社は食品などに一般的に使われるパーム油の製造過程で発生する廃液から栄養成分のドコサヘキサエン酸(DHA)やタンパク質を抽出する技術を持つ。インドネシアで実験プラントを着工し、養殖魚向け商用化を目指す。

「持続可能性」という言葉が、現状では地球環境軸、経済軸などにおいて統一されたものではなく国や地域、組織によって多様であるようだが、変貌していることも事実だ。有識者の中には、作物ベースのバイオ燃料から微細藻類のような第二世代のバイオ燃料にすべきとEUに促す動きもあり、パーム油代替を睨み研究開発を進める国内大手企業、またパーム油産業の環境対策事業に注力する企業もある。2018年発効された、EUの使い捨てプラスチック使用禁止の指令は世界の脱プラ現象の引き金となった。インドネシアのWTO提訴がどのような結果となるか、EUのRED2がどのような影響を及ぼしていくか、今後の動きに注目である。

エコプロ2019 福助工業の海洋生分解性レジ袋、東洋紡のバイオマス樹脂利用のナイロンフィルム 注目集める(2019.12.23)

エコプロ2019(主催:産業環境協会、日本経済新聞社)は、12月5日~7日、東京ビッグサイトにおいて開催された。併催展として地球温暖化に伴う気候変動や災害がテーマの「環境・再エネ・レジリエンス展 気候変動・災害対策Biz 2019」(主催:日本経済新聞社、日経BP)が12月4日~6日、初めて開催された。

COP25のマドリードでの開催、海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた取り組み、また環境省の中央環境審議会の専門委員会ではレジ袋有料化義務化、例外対応に向けた議論も進む中、関係の展示は注目を集めた。

福助工業(四国中央市)

海洋でも、土壌でも生分解するレジ袋、また合わせてバイオマスプラレジ袋を展示した。土壌・海洋生分解性フィルムについては、原料はトウモロコシなどの植物。研究機関で生分解性が確認され、現在、TUVオーストリア認証取得申請中。同認証の基準は30℃の海水で6ヶ月以内に90%以上生分解が条件。海洋生分解単体のフィルムとしては現時点では同認証を受けているものはない。2020年7月から数量を限定した販売開始を目指しているが、世界的な生分解性ポリマーの需給が逼迫しており、量産化は、原料事情を見ながら順次拡大していく予定。使用領域拡大を目指し、並行して軟包装のシーラント開発を目指す。

ダイワボウ(大阪市中央区)

海洋生分解性レーヨン繊維「e:CORONA(エコロナ)」、また同繊維を使った海洋・土中生分解性スパンレース不織布を展示した。ベルギーの測定機関 OWS(Organic Waste Systems) において、同繊維の海洋性分解性について、28 日間にわたり海水中での生分解性試験の結果、土中に加え、90%以上の高い生分解性を確認した。レーヨンは紙と同じ木材パルプが原料となってできた化学繊維の中の再生繊維で、シルクに似た光沢・手触りが特徴だ。?また、重金属分析試験や、食品接触物質分析試験をクリアした。「エコロナは、他の海洋分解性の素材に比べ、海水にはいり早い段階で生分解が始まっていく素材です。マイクロプラスチックは洗濯の排水から流れ出る衣類の毛落ちが大きな原因のひとつと言われており、海洋で使う漁具製品というよりも、衣類の市場が有望と考えています」(ダイワボウレーヨン機能原料部担当)

帝人(東京都千代田区)

微細な繊維片のマイクロプラスチックが発生しにくい、マイクロプラスチック対策素材「デルタ フリーモ」や「オクタCPCP」など、非起毛の保温素材を展示した。洗濯の排水から流出するマイクロプラスチックファイバーは、起毛を施したフリース素材等の毛落ちによるものが多いと考えられている。デルタフリーモは新しい質感のスウェット素材。特殊4層編地構造により、肉厚でありながら軽量嵩高性とソフトな風合いを備える。オクタCPCPは、中綿と裏地を一体化させた快適機能素材。生地の裏面を覆うパイルが高異型特殊断面ポリエステル繊維オクタで構成されており、起毛を施したような膨らみをもつ。

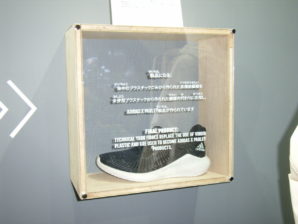

アディダス ジャパン(東京都港区)

海洋プラスチック廃棄物を用いたシューズ・アパレル「PARLEY」を展示した。アディダスは、海洋保護団体NGOのパーレイ・フォー・ジ・オーシャンズ(PARLEY FOT THE OCEANS)と2015年からパートナーシップを締結。海から回収したプラスチック廃棄物を使って新素材を開発し、2016年から本格的に取り組んでいる。同社のものづくりはリサイクルではなく、アップサイクルと呼ぶ。単なる素材の原料化や再利用ではなく、元の製品よりも次元・価値の高いモノを生み出すことを最終的な目的とする。また、国内直営店の15店舗などにコレクターズ・ボックスと名付けられた箱を設置し、ブランドは問わず使用済みのアパレルやシューズ、バッグなどを回収、分別後、製品化している。ブースでは、アディダス製品に限らず、家庭で使わなくなった衣類やシューズの回収ボックスも設置された。

海洋プラスチックごみ対策コーナー

官民で海洋プラごみ問題の解決に取り組む団体「クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)」、プラスチックを削減するため産官学民が幅広く参加する「プラスチック・スマート」と連携し、素材や製品開発に取り組む企業の紹介やプラスチックの3Rやごみ拾い活動に積極的な企業・団体も紹介された。

GSIクレオス(東京都千代田区)は、凸版印刷と開発した生分解性プラスチックを用いたレジ袋を展示した。GSIクレオスが供給する生分解性樹脂Mater-Bi(マタビー)を原料として、凸版印刷が、製品化、石油由来のレジ袋に替わる、コンビニなどでの普及を狙う。Mater-Biは、植物由来ポリマーやトウモロコシデンプンが原料で、使い捨てプラスチックの規制が進んでいる欧州では、高い使用実績のある生分解性プラスチック。海洋分解性を有することも判明しているという。

ユポ・コーポレーション(東京都千代田区)は原料に木材を使わず、製造工程で水もほとんど使わない従来の化学合成紙の特徴に加え、一部をバイオマス原料に代替したユポグリーンを展示した。ユポの主原料はポリプロピレンと無機充填材、そのためプラスチックフィルム同様の耐水性・耐久性を持ちながら、紙のようなしなやかさ、印刷・筆記適性をもつのが特徴。また、生分解性バイオマス樹脂バイオPBSをベースとした生分解性容器成形シート、印刷用紙の開発についても発表した。

BiologiQ Japan(東京都杉並区)は、BiologiQ社(米国アイダホ州)の日本法人。同社が開発した生分解性バイオマス樹脂“NuPlastiQ”のコンパウンド加工製品などを展示した。同製品はコンパウンド事業を得意とする販売代理店の稲畑産業と共同で開発した。NuPlastiQは、ジャガイモ加工工場の廃棄物から取り出したデンプンとグリセリンが主原料の熱可塑性樹脂。

「NuPlastiQは、PE、PPなどの汎用樹脂とコンパウンドすることで強度アップ、バイオマス度アップなどが可能です。海洋生分解性ついても検証を進めており、他の生分解性素材の分解速度を速められることがわかってきています」(BiologiQ Japan事業担当)

東洋紡(東京都千代田区)

原料の一部にバイオマス由来のナイロン樹脂を使用した包装用の「バイオプラーナ 二軸延伸ナイロンフィルム(ONY)」を開発、展示した。サンプル出荷を開始しており、2019 年度中の量産開始を目指す。二軸延伸ナイロンフィルムは、優れた耐ピンホール性や耐衝撃性が特徴で、液体包装、詰め替えパウチ、レトルト包材などさまざまな用途で使用されている。石油由来原料のみを使用したナイロンフィルムと同等の性能を実現した。バイオマス由来のナイロン樹脂を使用した包装用フィルムの製品化は業界初。

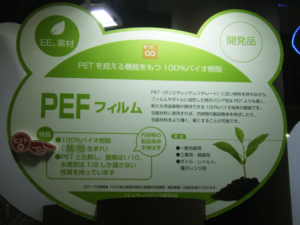

PEFフィルムについては、開発中と展示された。PEF(ポリエチレンフラノエート)は、PETに比べ酸素透過性は10分の1、水蒸気は2分の1と内容物の製品寿命を延ばすバリア性が高く、100%植物由来の次世代バイオマス樹脂として期待される。販売は三井物産が行う予定だが、Avantium社(オランダ)は、1月、樹脂開発、供給元であったSynvina社(BASF社との合弁によって設立)の単独所有を発表、また11月、日本の高付加価値用途強化に向けて日本法人の設立を発表した。

https://www.avantium.com/press-releases/avantium-opens-branch-office-in-japan-to-reinforce-high-value-market-for-pef/

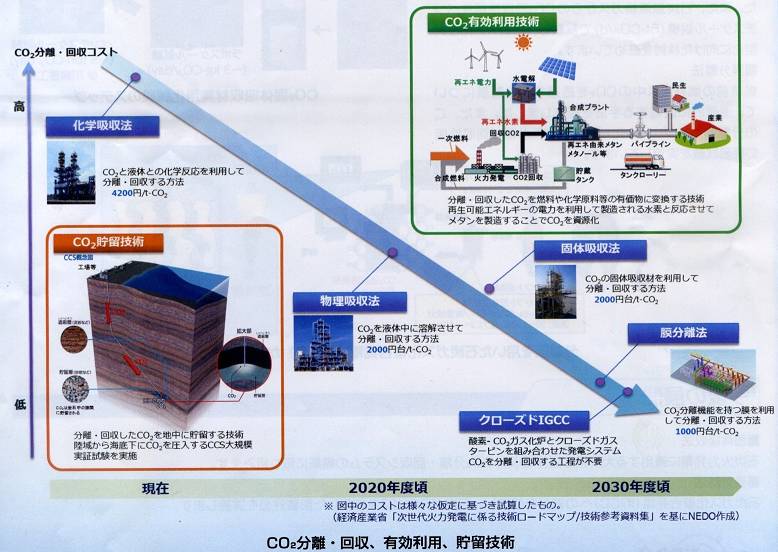

NEDOのCCUSの取り組み (気候変動・災害対策Biz 2019、上図は展示会配布資料より)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は環境関連技術について、その事業内容や成果等を紹介した。その中、石炭火力は、化石燃料の中でも最も多くCO2を排出し、世界的には脱石炭火力が進むが、日本においては重要な電源として位置づけられ、その運用にはCO2排出量の削減が求められる。CO2排出削減には、CO2の分離・回収、有効利用及び貯留(CCUS:Carbon Capture, Utilization and Storage)が重要となっており、2016年6月に協議会で制定された「次世代火力にかかるロードマップ」に基づいて様々なCCUS技術の開発に取り組んでいる。 「現在はCO2 を吸収液に化学反応を利用して吸収・分離する化学吸収法がベースとなっていますが、まだまだ導入コストが高く、普及に向けて低コストが実現できる手法の開発に取り組んでいます。火力発電関係だけでなく、佐賀市では藻類の培養に使われている事例もあり、将来的に回収したCO2によって製造された製品などには、そのことがわかる表示をつけるなどの考えもあります」(環境部クリーンコールグループ担当)

JAPAN PACK2019 CLOMA展示 海洋生分解性プラ標準化検討委員会設立やレジ袋有料化議論の中、注目集める(2019.11.20)

JAPAN PACK2019(日本包装産業展)(主催:一般社団法人日本包装機械工業会)は、10月29日~11月1日、幕張メッセにおいて開催された。その中で、海洋プラスチックごみ問題の解決に向け、官民一体でイノベーションを加速するためのプラットフォームとして2019年1月に設立された「CLOMA(クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス)」と連携し、CLOMA展示コーナーが初めて開設された。270社・団体を超える会員より17社・団体が参画し、環境への貢献に繋がる包装関連技術を展示した。

経産省では、海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及を図るため、国際標準への提案を目指し、信頼性の高い手法を検討する委員会が2019年7月、動き出した。また、環境省の中央環境審議会の専門委員会ではレジ袋有料化義務化に向けた議論も進む中、海洋生分解性プラスチックやバイオマスプラスチックの袋などについては、義務付け対象外とする案が有力となる中、当コーナーは大変盛況であった。

→中央環境審議会のレジ袋有料化検討小委員会の最新情報は下記参照

https://www.env.go.jp/recycle/council/03recycle/yoshi03-13.html

「関心の高さに改めて驚いていますが、これまではプラスチックや紙などの素材、消費財、小売などそれぞれの分野ごとの動きでありましたが、垣根を越えて、海洋プラスチックごみ削減に向けて新しいマテリアルの創造に向けて努力していきたいと考えています」(一般社団法人産業環境管理協会 CLOMA事務局担当)

●クラレ(東京都千代田区)

バイオマス由来生分解性のガスバリア材“PLANTIC”と水溶性フィルム“PVOH”を展示した。PLANTICは、オーストラリアの産学連携研究から生まれた素材。優れたガスバリア性による食品の品質保持や賞味期限の延長、CO2 削減に貢献する。他の素材との組み合わせによる環境性能の高い包装材の設計、成形性にも優れ、食品の香りや匂いを保持でき、2003年の商業化以降、豪州・欧米の大手スーパーなどで採用されている。

「生分解性をもつ製品については、欧州など海外は大きく進んでいます。日本では、今のところ生分解性を有効に生かす社会的受け皿がありませんが、このプロジェクトをどう展開していくかが鍵になると思います」(ヱバール事業部フィルム販売部担当)

●北村化学産業(大阪市中央区)

包装資材に注力する化学商社の同社は、協業による新たな組み合わせ開発製品を展示した。

1)レジームST(コバヤシ開発:トウモロコシ澱粉とポリオレフィンを複合したバイオマスハイブリッド材料)に同社のバリアフィルムを張り合わせたエコラミバリアトレー開発

2)シールドプラス(日本製紙開発:紙に水系塗工技術でバリア塗工層を付与した素材)と同社の発泡エコトレー(耐熱PSPバリアトレー)を組み合わせた開発

「バイオマス素材、生分解性素材、現時点では単体だけでの利用はまだまだ十分ではなく、もちろん新たな素材の登場も考えられ、柔軟な組み合わせの発想が有効だと思います」(QOL事業部QOL営業部担当)

●梅田真空包装(大阪府東大阪市)

パッケージの生産業務を一貫して行っている同社は、生分解性プラスチックやリサイクルPETシート、バイオマスPETシートを展示した。2003年、生分解性プラスチックを使用し、分別廃棄が不要な環境配慮型(カバー・台紙同一素材)ブリスターバックを世界で初めて量産を開始、以来実績を積み上げてきた。

「生分解性をもつ製品の生分解性を有効に生かす受け皿は、今後、各自治体任せでは難しいでしょう。地域を取りまとめて集め、分解して発生したCO2を利用するなど、国の動きが必要ではないでしょうか」(事業担当)

●稲畑産業(大阪市中央区)

同社はBiologiQ社(米国アイダホ州)の日本代理店、生分解性バイオマス樹脂“NuPlastiQ”のコンパウンド加工製品などを展示した。NuPlastiQは、ジャガイモ加工工場の廃棄物から取り出したデンプンとグリセリンが主原料の熱可塑性樹脂だ。

「NuPlastiQは単独では最終製品の成型が難しい部分がありますが、PE、PPなどの汎用樹脂や、PLA、PBSなどの生分解性樹脂とコンパウンドすることにより、PEフィルムの強度アップ、バイオマス度アップなどが可能です。弊社の強みである樹脂コンパウンド事業をフルに活用していく考えです」(合成樹脂第二本部フィルム・機能材部担当)

BiologiQ社は、Dow社(米国)と、植物由来のバイオプラスチックや樹脂について共同で評価していくことを2019年3月、発表している。

https://www.biologiq.com/uploads/Dow%20BioLogiQ%20Press%20Release%20032619%20FINAL.pdf

●平和化学工業所(千葉県市川市)

各種プラスチック容器製造販売を手がける同社は、リサイクルボトル、バイオマス素材ボトル、生分解性プラスチックボトルなどの各種環境対応ボトルを展示した。同社の製造技術は複数の機能性樹脂を積層して内容物の劣化を防止する。

「海洋含めた生分解性プラの海洋プラごみ対策のイメージが先行し、生分解性プラスチック製品のライフサイクルやトータルの環境負荷、社会のしくみとの関係などをよく理解されていない方が多いようです。とにかくその説明を行っています」(事業担当)

●セブン&アイHLDGS.(東京都千代田区)

店頭で回収したペットボトルを100%使用した循環型ペットボトルリサイクルを実現したセブンプレミアム×一(はじめ)「一(はじめ)緑茶 一日一本」を展示した。日本コカ・コーラと進めている共同商品を、セブン&アイグループの店頭で回収したペットボトルをリサイクルした循環型ペットボトルを使用してリニューアル。同グループの各店舗で6月より販売中。特定の流通グループの店頭で回収したペットボトルを100%使用したリサイクルペットボトルを使い、再び同一の流通グループにおいて商品として販売するのは、世界初という。

「このコーナーの中では少し異色かもしれませんが、お客様と直接に接する小売店だからこそできることを考え、推進していきたいと考えています」(サステナビリティ推進部担当)

藻類バイオマス産業化レポート さが藻類バイオマス協議会、CCUSベースに藻類ビジネスの集積地化推進(2019.10.31)

バイオジャパン2019は、横浜パシフィコにおいて、2019年10月9~11日開催された。米国では農業振興などの政策をベースに藻類バイオマスは産業化に向かう中、佐賀市のブースでは、さが藻類バイオマス協議会、さが藻類産業研究開発センターなどの紹介が行われた。

「さが藻類バイオマス協議会は、佐賀市や佐賀県などの行政や佐賀大学や筑波大学などの研究機関、金融機関も理事会メンバーとなった58社が集まる多様な組織ですが、あくまで民間企業を中核とした協議会です。佐賀市はバイオマス産業都市として認定されましたので、推進していくために、官は民間ではやりにくい、情報発信やマッチング、事業支援、補助制度の運用などを行っています」(佐賀市 企画調整部バイオマス産業推進課政策推進係 前田主査)

佐賀市は2014年11月、バイオマス産業都市に九州で初めて認定された。仕組みの核となったのは、佐賀市清掃工場と佐賀市下水浄化センターだ。清掃工場では、ごみ焼却時に発生する熱を利用して発電し電気を供給するほか、国内初の排気ガスから高濃度CO2の分離回収と活用。下水浄化センターでは、下水処理時に発生した消化ガスで発電しセンターの使用電力の一部を賄う一方、下水処理でできた汚泥を肥料化するというものである。

(CO2を分離回収する国内初の設備)

(株)アルビータ(佐賀市)は、バイオマス産業都市に選定された佐賀市と2014年6月、「バイオマス資源利活用協定」に調印。同市でのテスト培養を経て、清掃工場の廃棄物焼却ガスをから分離回収装置で取り出したCO2を使い、微細藻類ヘマトコッカスの培養をスタートさせた。同社は、リサイクル・産廃物処理とビルメンテナンス事業を行う(株)シンシア(東京都品川区)と米国で藻類の有効利用を研究、特許を保有するヒリエ ディベロップメント社(米国・アリゾナ州)が佐賀市の誘致活動の結果、2014年3月に設立された合弁企業だ。

特にCO2回収・利用・貯蔵技術は、CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)と呼ばれ、温室効果ガス排出削減の大きな可能性があり、既に石油増進回収法(EOR)による石油生産で広く利用されている。気候エネルギーソリューションセンター(C2ES)は、2019年9月、回収CO2のEOR以外の利用方法として、建築資材、燃料、プラスチック、化学物質、藻類に由来する製品(燃料、家畜飼料、肥料等)の生産を取り上げ、現時点では普及途上であるが、これらの産業分野に市場成長の潜在性があると発表した。

https://www.c2es.org/press-release/creating-markets-for-the-use-of-captured-carbon/

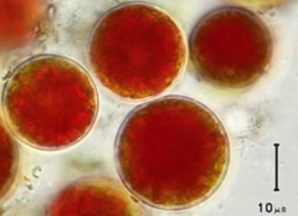

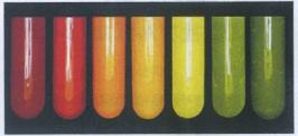

(ヘマトコッカス(Haematococcus pluvialis))

ヘマトコッカスは、通常の形態は緑色をした少し縦長の細胞で、2本の鞭毛で動き回る。また、生育に適さない環境に置かれて強いストレスにさらされると、防御反応としてカルチノイド色素の一種であるアスタキサンチンを合成・蓄積、緑色から赤色に変化し、形状も球状に変化する。アスタキサンチンには強い抗酸化作用があり、疲労回復や美肌、アンチエイジングなどに効果がある有用物質だ。

2016年8月に同市は、清掃工場の排ガスからCO2を分離回収する設備を整備、アルビータは清掃工場の近くの同社敷地内に、2016年10月、2haの培養池を開設。佐賀市清掃工場では、廃棄物を焼却処分する際に1日およそ200トンのCO2を排出しているが、パイプラインで移送を可能にした。同社はそれを活用し、育てたヘマトコッカスから抽出したというカロチノイド色素アスタキサンチンを使って化粧品を開発、ハンドクリーム、ボディークリームとサプリメントを「Sila(シラ)」のブランドで2018年6月、ネットなどで販売を始めた。商品名のSilaは「Saga Incubates Local Algae(佐賀で培養された藻類)」の頭文字から名付けた。クリームはアスタキサンチンの色素を反映したオレンジ色が特徴だ。

(アルビータのヘマトコッカス培養池)

そういった流れの中2017年7月、佐賀市の提案の元、産官学金(金融)の多様な主体で構成する「さが藻類バイオマス協議会(Saga Algae Biomass Council)」が誕生した。佐賀市における地域独自のバイオマス資源と併せ、健康食品や化粧品、機能性飼料、バイオ燃料など幅広く商業化が期待できる藻類を活用した事業展開を図り、佐賀の地に藻類産業の集積を推し進めることで、新たな産業や雇用の創出と低炭素社会の実現による持続可能な地域社会を創り上げることを目指している。こうした趣旨に賛同して、会員の中には関東圏の企業も入っており、協議会ではこうした企業の参加を広く募っている。

この協議会の理事には(株)ユーグレナもメンバーに加わっている。2013年10月、市は清掃工場で生じる排ガスからCO2を取り出すという、世界でも例のない実験を開始したが、ユーグレナに、「佐賀市の施設から生じるバイオマス資源などを活用した高効率な藻類培養に関する共同研究」を提案し、同社の佐賀市内での研究活動がスタートした。2018年にはさが藻類産業研究開発センターが、佐賀大学内に設立。これは2016年に結ばれた、「佐賀大学、筑波大学、佐賀市の藻類バイオマスの活用に関する開発研究協定」の締結がベースとなり、発展したものであり、大学のみならず協議会の会員企業もセンターを利用して、共同研究を行っている。「今後は、地元の微細藻類のミックス培養によって獲得できる有用物質から商品づくりなどを考えていきたいと思っています。地元の環境での培養は、労力やエネルギーも少なくて済みますし、地域バイオマスの利用も可能となればさらに環境負荷が低減できると考えています」(前田主査)

商品開発分野、あるいは商品のマーケティングにおいては、今後検討、試行錯誤が行われていくと思われる。微細藻類の生育促進できる気候好条件を求めて東南アジアでの大型設備による培養も一方では進むが、微細藻類の多種多様な特徴を生かし、国内の様々な環境対応設備と連結させていくという方法は国内に経済効果や環境効果をもたらす。さが藻類バイオマス協議会は、藻類バイオマスビジネスの情報、人材、インフラ、支援体制を集積させた、ひとつの国内のモデルケースとして、今後の展開に注目だ。

藻類バイオマス産業化レポート 大規模培養設備 東南アジア拠点に稼動、開発進む(2019.10.31)

米国では農業振興などの政策をベースに産業化に向かう藻類バイオマス、そのビジネス化に向けて、国内の自治体、企業、研究機関などを追った。

ちとせグループ マレーシアで低コストで大規模化可能な3次元型の藻類培養設備稼働&ブルネイで生スピルリナの新工場を建設

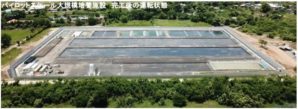

(マレーシアの大規模化可能な3次元型の藻類培養設備)

バイオベンチャー企業群・ちとせグループは、三菱商事とサラワク州生物多様性センター(Sarawak Biodiversity Centre, SBC)が共同でマレーシアサラワク州に設立した熱帯環境下における世界最大級の藻類培養設備(1,000㎡)の設計・監修を行い、2019年8月本格稼動を始めた。

三菱商事とマレーシアサラワク州の州立研究機関であるSBCは、2012年10月より現地の有用な藻類の収集&実用化を目指したプロジェクトを開始、同グループは、プロジェクトにおける三菱商事の技術アドバイザーとして、2013年より現場におけるプロジェクト運営やSBC研究員への技術指導を行ってきた。今回の藻類培養設備は、熱帯環境下での効率的な藻類の培養と大規模化を実現する3次元型の培養設備。熱帯環境下の、1年を通じて気温が安定しており、日射量も豊富であるという利点を存分に活かせる3次元構造でありながら、大規模化が容易な構造になっており、建設コストも大幅に抑えているのが特徴だ。2018年11月に竣工、本設備で培養した藻類をエビ養殖・孵化場へ提供し、飼料や水質調整剤としての活用も開始しており、商業化の目処をたてた。

また、同グループにある(株)タベルモは2019年10月、ブルネイに現地子会社と、生スピルリナの生産能力拡張のためブルネイに新工場を建設した。同地の一年を通じて日照量が豊富で安定した温暖な気候はスピルリナの栽培に適しており、1haの敷地に、総面積3500㎡の建屋や培養設備などを建設。同社は無味無臭で栄養価の高いスピルリナの特徴を最大限に生かした加熱・乾燥させない生スピルリナを、「タベルモ」の製品名で生産・販売。一般的なスピルリナは、60種類以上の豊富な栄養素を持ち、たんぱく質含有量が乾燥重量ベースで65%と、主なたんぱく質源である大豆や肉よりも高く、健康食品として利用されることが多い。新工場で生産した製品は、2019年末を目処に日本市場での販売開始を予定する。

●バイオジャパン2019は、横浜パシフィコにおいて、2019年10月9~11日開催された。

アルガルバイオ 7色の次世代クロレラを開発

(7色の次世代クロレラ バイオジャパン2019展示パネルより)

(株)アルガルバイオ(千葉県柏市)は、7色の次世代クロレラを開発、従来のクロレラの課題を克服して機能性を向上させ、その技術を中小企業基盤整備機構ブースの中に展示した。

β-カロテン、アスタキサンチンなどのカロチノイドは、アンチエイジング等に関する機能性が注目されているが、限られた微生物や植物から生産されており価格も供給量も限定されている。同社は、クロレラを含むトレボウキシア藻綱が、増殖が速く、培養が容易であることに着目し、クロレラなどの藻類を用いて希少脂肪酸やカロチノイドを生産する技術を開発した。また、蓄積する脂肪酸・カロチノイドがクロレラの株ごとに異なり、鮮やかな色を呈するため、天然色素としての利用も期待される。

「現在、ソーダ味アイスクリームに使われているソーダ色は、かつて化学合成色素では難しかったのですが、国内のDIC社グループが1970年代にスピルリナの大量培養を成功させ、食品用天然系色素の工業生産を開始し、利用されています。次世代クロレラは栄養補助だけでなく、食の美しさを創造する市場に向けて有望と考えています」(事業開発部)

同社は2018年3月設立の東京大学発のベンチャー企業。東大における20年の研究の成果を基に、微細藻類3000株をターゲットにオイルとカルチノイドや長鎖不飽和脂肪酸といった脂溶性成分を蓄積する種類について研究開発を進める。2019年4月に培養装置を拡大、機能性素材として食品・飲料向けへの提供を目指す。

産業総合研究所 ユーグレナが作るパラミロン粒子の化学品材料化

国立研究開発法人産業総合研究所(AIST)のブース内ではユーグレナ(和名:ミドリムシ)が作るパラミロン粒子の化学材料化の可能性について展示した。パラミロンはユーグレナがその細胞内に蓄積する高分子で、ブドウ糖だけで構成される。セルロースとは、ブドウ糖のつながり方が少し異なり、そのためパラミロンは自己組織化能をもち、三重らせんを作る。容易に抽出され、その純度は非常に高く、鎖長はほぼ一定。セルロースとは一線を画すこれらの特性をベースに様々な化学工業製品展開の可能性を紹介した。

(バイオジャパン2019の展示より)

1)プラスチック (熱可塑性樹脂)

熱可塑性、耐熱性、成形性にも優れ、さまざまな形に加工することが可能

2)化学変性ナノファイバー

カチオン化パラミロンからなるナノファイバー。乾燥した状態で保存することが可能で、水に再分散させることでナノファイバーを形成する

3)超吸水性フィルム

アニオン性官能基と長鎖アルキル基をパラミロンに付加することで、吸水性と透明性とハンドリング性に優れたフィルムの原料。フィルムは水に浸すと原形を保ったまま膨らむ

「藻類バイオマスの事業を立ち上げていくには、出口となる企業の積極的な投資や参画が必要で、そのためには、その企業が関心をもってくれそうな出口の製品のメニューの提示、正確な情報発信も必要だと思っています。米国との比較で考えると、旗振り役の存在も大きいと思いますね」(バイオメディカル研究部門)

●国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2019年度新エネルギー成果報告会をパシフィコ横浜において10月17日~18日に開催、バイオマス分野は17日に行われた。

IHI/神戸大学 高速増殖型ボトリオコッカスを使った純バイオジェット燃料の生産一貫プロセス開発事業

(株)IHI(東京都江東区)と神戸大学は、NEDOの委託事業である「バイオジェット燃料生産技術開発事業/一貫製造プロセスに関するパイロットスケール試験」において、品種改良した高速増殖型ボトリオコッカス(HGBb)を使った純バイオジェット燃料の生産一貫プロセスの開発の中間発表を行った。同プロジェクトは、サイアムセメントグループ(本社:バンコク)の協力の下、タイ国内でサラブリ県でパイロットスケール試験設備を作り、取り組む。

同事業は微細藻類の中でも、炭化水素油分を50%以上含有する緑藻類ボトリオコッカスに着目した。多くの藻類が生産する油は脂肪酸だが、同種が生産する油は石油に近く、ガソリンの代替燃料として適している。一般的な種は非常に増殖が遅いが、増殖速度1000倍以上の高速増殖型(HGBb)を用いて、熱帯のタイにおいて、要素技術を活用した開放型培養池を使って培養する。2020年度末までに、純バイオジェット燃料(ASTM D7566規格準拠)を20L/d以上、プロセス全体での安定稼働延べ300d/年以上での製造技術確立を実現することを目標としている。

(パイロットスケール大規模培養施設(タイ サラブリ県))

1.5haのパイロットスケール設備が完成し、大規模培養を開始、屋外でも大規模に育成可能な培養プロセス、屋外の簡易な培養池で、雨天時や他生物の混合などにも影響されずに培養させる工業的システム、培養水の再生利用や太陽エネルギーを利用する乾燥プロセスを開発、検証中だ。また、燃料改質条件を確定、ASTM認証用サンプルを製作し、認証に向けて調整を進める。(ASTM:世界最大規模の標準化団体ASTM Internationalが策定・発行する規格)また、HGBbの生態系における環境影響に問題ないことなども確認し、今後は、より高効率な工業化のための課題の抽出とその対策を検討し、安定的な長期連続運転や製造コストの低減、温室効果ガス削減技術などの実現可能性の検証も行う予定だ。

欧米を中心にパームプランテーションの開拓が森林破壊の原因と指摘され、EUは輸送用の燃料に混ぜるパーム油の輸入を2030年までに事実上禁止する方針を決定した。マレーシアやインドネシアは強く反発しているが、日本においてもFIT制度におけるパーム関連などバイオマス燃料の利用に温室効果ガスの排出の視点を盛り込むよう訴える動きもある。熱帯気候環境は藻類培養に適しており、そういった地域での効率的大型設備の稼動は生産性を上げる上でも、今後も加速すると思われる。今後の動きに注目だ。

ブルーカーボン生態系 海洋の地球温暖化対策 動き始める COP25は’Blue COP’に (2019.10.9)

地球温暖化の進行、世界各国の対策実行が叫ばれる中、CO2の吸収源の新しい選択肢としてブルーカーボン生態系が世界的に注目されている。地球の約7割を占める海、海洋プラスチックごみ問題なども含め、実態がなかなか掴めなかった海洋の環境問題への対応が始まったといえそうだ。

ブルーカーボンとは海洋生態系に蓄積される炭素のこと、そうした作用を有する生態系を「ブルーカーボン生態系」と呼ぶ。国内では国レベルの取り組み方を検討するため、国土交通省港湾局を事務局として有識者及び関係省庁で構成する「地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」が、2019年6月スタート、議論が始まった。

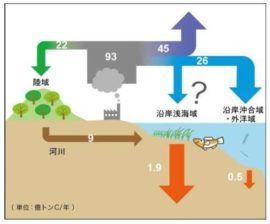

ブルーカーボンを巡る世界的な動きは、2009年、国連環境計画(UNEP)の報告書に新しい吸収源の選択肢として盛り込まれたところが起点だ。海洋生物の吸収の実態は明確ではなかったが、既に京都議定書で示された森林などの「グリーンカーボン」に対して「ブルーカーボン」と名づけられ、次の内容などが報告された。

●マングローブ林(mangroves)、塩性湿地(salt marshes)、 海草藻場(sea grasses)その他の沿岸及び海洋の生態系に貯留された炭素を意味するもので、CO2の吸収源である。

●海表面の0.2%にあたる沿岸域にて50%以上を吸収する。

●陸より海の方が多くの炭素を吸収し、1.5倍程度と推定する。

地球における炭素循環のイメージ(出典:「ブルーカーボン」(地人書館))

※沿岸浅海域の海底堆積物には毎年1.9億トンの炭素が貯留、速度は沿岸沖合域や外洋域より速い。

2013年にはIPCCも、湿地を温室効果ガスの吸収源として、効果を算定するガイドラインを発表、任意の適応が認められるようになった。2015年のパリ開催のCop21で採択された、2020年以降の新たな法的拘束力を持つ枠組みであるパリ協定の後、「自国が決定する貢献案」(INDC:Intended Nationally Determined Contributions)においてブルーカーボンあるいは浅海域生態系の活用について具体的に言及、あるいは活動を始めている国は、米国やオーストラリアなど約60カ国となっている。

「現在のところ、ブルーカーボンについては一部の国で算定が始まったところで、CO2吸収量としての寄与、貢献がまだ不明確であることから、それぞれの国の取り組みは温度差があります。」(みなと総合財団 調査研究部/ブルーカーボン研究会)

そういった一連の動きの中、2019年12月、チリにおいてCop25が開催される運びとなり、テーマは‘Blue Cop’と発表された。「今回のCopは、Chile’s ‘Blue Cop’ will push leaders to protect oceans to heal climate と発表されています。ブルーカーボンについても、国内議論と合わせ、どのような議論となるか注目しています」(同調査研究部/同研究会) →https://www.climatechangenews.com/2019/04/25/chiles-blue-cop-will-push-leaders-protect-oceans-heal-climate/

(注)国内で大規模デモが続くチリ政府は安全確保が難しいことからCOP25を開催できないと判断。国連気候変動枠組み条約事務局は、11月1日、COP25について、スペインのマドリードで開くと発表した。 →https://unfccc.int/cop25

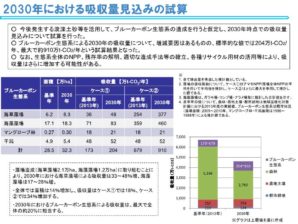

国内の動きとして、日本は海岸線の総延長が世界6位、コンブやワカメ、アマモ類などの藻場が広範囲に渡って分布しており、ブルーカーボンの活用の効果は高いと期待される。2015年には独立行政法人港湾空港技術研究所などの共同研究グループが、日本沿岸のアマモなどの海草場で大気中のCO2が効率的に吸収される仕組みを世界で初めて報告した。さらに、2017年には専門家や関係団体などで構成されるブルーカーボン研究会(事務局:みなと総合研究財団、港湾空港総合技術センター)が設立され、2018年3月、日本における2030年の吸収量見込みの試算を行い発表した。(下図) 2019年6月、閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」において、ブルーカーボンによる吸収源の可能性について言及、それを受けて国レベルの取り組み方の検討が始まった。

※海草藻場:静穏で浅い砂泥性の場によく発達する、アマモ類などの海草類で構成された場

※海藻藻場:岩礁において発達するガラモ、コンブ、アラメやワカメなどの海藻類で構成された場

※プランクトンや微細藻類はこれらの中には含まれない。

自治体や企業の動きとしては、横浜市は、海洋資源から温暖化対策をする横浜ブルーカーボン事業を始め、独自のカーボン・オフセット活動に取り組んでいる。トライアスロン大会で発生するCO2を、海の活用により相殺するブルーカーボンオフセットを2014年から世界で初めて社会実装をスタートさせている。福岡市は、「博多湾NEXT会議」と称した組織を設置し、博多湾におけるアマモ場の育成に取り組んでいる。

日本製鉄は、北海道などで鉄鋼の製造時に出た副産物スラグを使用した肥料による藻場の再生を図っている。また、2017年度には製鋼スラグで浚渫土にカルシア改質を行い、CO2の固定化能力を算出するなどブルーカーボンの基礎研究を進めている。「企業では、製鉄会社や電力会社が取り組んでいますが、スタートはブルーカーボンの視点からというよりも、スラグの活用を模索した結果の展開になっている事情はありますが、動きが少しずつでも広がることを期待しています」(同調査研究部/同研究会)

2019年9月、モナコで開催されたIPCCの総会は、地球温暖化が海面上昇や生態系にもたらす影響を予測した特別報告書を公表した。その中では、2100年、沿岸の湿地は海面上昇により、2~9割消失し、被害を抑えるため、沿岸部のインフラ整備などに投資が必要であるとした。地球温暖化対策として海洋を巡る動き、ブルーカーボンを巡る国際的な取り組みの枠組みがどのようになっていくかは、国内活動を推進する上でも重要な鍵となる。12月開催のCop25に注目したい。

イノベーションジャパン注目した展示 大分大学竹由来高性能CNF、生分解の研究活発化(2019.8.31)

イノベーションジャパン2019~大学見本市&ビジネスマッチング(主催:NEDO、JST)は8月29日~8月30日 東京ビッグサイト青海展示棟で開催された。バイオマス、植物資源関係技術を展示したブースを回る中、生分解性に着目した研究の展示が目立った。ポリ乳酸はバイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの両方の性質をもつが、これまでは地球温暖化対策として前者の性質を使う製品が多かったが、海洋プラごみ問題が大きな背景となり、後者の性質の利用の研究が活発化しているようだ。バイオマスエネルギーについては、都市型バイオマス発電が注目だ。

●大分大学理工学部共創理工学科は、竹由来のナノセルロースファイバー(CNF)「CELEENA」とその独自製造プロセスを展示した。竹から中間産物の竹綿を作り、同CNF製品を製造する。竹綿は不織布化や紡糸処理で生活用品から炭素シートなどの次世代電池の部品などにも使用可能という。同CNF製品は既存製品と比較し、セルロース純度が非常に高く、繊維が長く絡みやすく、結晶度が高い。成型しやすく強いのが特長。分散液、粉体、竹綿のサンプル提供を開始しており、大学発ベンチャーを目指し、準備を進めている。

●茨城大学農学部食生命科学科は、緑藻パラクロレラの新種天然株を用いた藻バイオリファイナリーを展示した。同株は、細胞内にオメガ3食用油を、細胞外には新奇な構造・特性を有する有用多糖を同時に高生産する。屋外大規模通年培養が可能であり、バイオックス化学工業(広島市)共同開発を行っている。同株が生産する油はC18不飽和脂肪酸の生産比率が高く、食用油向き。また油や多糖以外にもアミノ酸、ビタミン、ミネラルが豊富で健康食品や飼料、肥料としても利用が可能。バイオックス化学工業により、「熟成黒にんにく」が商品化されている。

●日本大学短期大学食物栄養科は、乳製品加工の過程で得られる残渣タンパク質による「生分解する混合タンパク質製シート」を展示した。グリセロール水溶液に性質を異にする加熱凝集タンパク質(乾燥卵白、乳清など)を混合、加熱、冷却などによって、食器やシートの試作品を紹介した。一般にタンパク質シートは酸素透過性が低い。同シートでは柔軟性を持たせるグリセロールなどの可塑剤の量を減らし、熱耐性の牛乳カゼインを混合したのが大きな特徴。学校給食などで食教育にも利用できるよう食器や包装に天然色素で栄養素ごとにカラフルな色をつけることを検討中。

●豊橋技術科学大学大学院工学研究科応用科学・生命工学系はバイオマス由来生分解性プラスチック・ポリ乳酸を利用した陸上養殖のための水質浄化技術を展示した。閉鎖循環式陸上養殖においては、水槽内のNH4-N処理の他、NO3-NやNO2-N処理などが必要となる。多孔質ポリ乳酸は、生分解するが、それに時間を要する性質をもつ。これら処理を行う微生物を高密度に生育・保持でき、脱窒菌をペレット細孔内に増殖、高速、高効率な処理の可能性を紹介した。

●新潟大学工学部工学科材料科学プログラムはバイオマス由来生分解性プラスチック・ポリ乳酸を使った濾過膜技術を展示した。食品・バイオ関連産業において液体の清澄化に用いる既存の濾材(濾過膜・濾過助剤)は目詰まりすると産業廃棄物となる。ポリ乳酸製の濾過膜は目詰まり後にはコンポスト化装置によって、生分解させることができる。またアルカリによっても分解できるため、金属微粒子の回収などにも応用できる。難濾過性のソフトな微粒子を圧密化させることなく、高速に濾過するデプスフィルターも紹介した。

(画像はフード・グリーン発電システムによる電力を市街地やイベントに直接供給する発電車)

●株式会社ティービーエム(埼玉県所沢市)は、都市型バイオマス発電「フード・グリーン発電システム」を展示した。同社は、新エネルギーベンチャー技術革新事業としてNEDOの支援を受け、2015年に事業化した。飲食施設や食品工場などの排水浄化の過程で、排水油脂を分離回収。排水油脂は水分含有率や酸価が高く、不純物も多く、汚泥として産業廃棄物処分されていたもの。独自開発の油泥分離装置により油分、水分、汚泥分に分離、油分を化学合成することなく発電燃料化(SMO:Straight Mixed Oil)を実現した。この技術を用いて埼玉県比企郡花見台にコージェネレーションを活用する燃料製造工場を兼ねたバイオマス発電所を運営、売電を行う。また、このグリーン電力を発電車(写真)によって市街地やイベントに直接供給する。市販の軽油でも発電でき、災害時独立電源としても利用が可能だ。

バイオ戦略2019 加速する米欧中のバイオエコノミー バイオプラなど9領域絞る(2019.7.26)

バイオ戦略2019が6月、内閣府より発表された。 2008年以来のバイオ分野の国家戦略は、全体目標として「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現」を掲げた。バイオエコノミーとは、持続可能な経済成⻑と社会課題解決の両立が求められる中、バイオテクノロジーや再生可能な生物資源等を利活用し、持続的、再生可能な循環型の経済社会を拡大させる概念であり、世界の大きな潮流となっている。

まず、過去のバイオ戦略を総括し、シーズ発思考への偏重、総花的、産官学の連携的コミットの欠如、不十分なデータマネジメントなどの反省点をあげている。米国、欧州、中国等主要国においては、バイオエコノミーの拡大による新たな市場の形成を国家戦略に位置付け、全産業をバイオ化、これまでのバイオテクノロジーをいかに活用するかというシーズ発の発想から大きく転換。また個別の分散型研究スタイルから膨大なデータを共有できる拠点化、ネットワーク化スタイルなどに移行、その結果、日本は大きな遅れ、特に産業化に遅れを取っている。

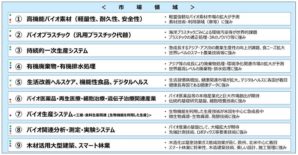

日本の国際競争力のある分野(化学、発酵、製造、育種、ロボット、再生医療・免疫等ライフサイエンス、計測・センシング、画像分析など)を分析、日本の強みと世界の潮流を踏まえつつ、市場の成長性を十分に考慮して、勝機の見込める分野、産業化を支援する9市場領域を設定した。その領域ごとに、2019年度中にロードマップを策定し、推進に関わる者の合意が得られた事項から順次、対応を開始、当分の間、毎年更新を行うこととしている。

「今回の戦略は、大きくはシーズ志向型から、課題達成型としています。9領域には世界的問題、海洋プラごみ問題などに対応するバイオプラスチック分野などを選定、エネルギー分野、バイオ燃料などについては、原材料が国内のみでは確保できない現状があり、9領域からは除かれています」(内閣府)

(内閣府バイオ戦略2019資料から)

(内閣府バイオ戦略2019資料から)

地球環境分野に関係が深い市場領域について補足すると

1)高機能バイオ素材(軽量性、耐久性、安全性)

持続可能な(経済合理性・環境適性を両立)炭素循環社会の実現に向け、セルロースナノファイバーやリグニン等の軽量強靭なバイオ素材に対するニーズの大幅な拡大が予想される。(特に健康医療分野、モビリティ分野)日本には、素材技術及びその利用領域(車など)に強みあり、産業化に不可欠な生産培養技術を強化することで素材開発を促進、世界市場を開拓する。

2)バイオプラスチック(汎用プラスチック代替)

温室効果ガス削減に対応した化石資源に依存しないプラスチックの製造が実用化していないこと、廃プラスチック有効利用率の低さ、海洋プラスチックごみ等による環境汚染が世界的課題となっている。日本は、プラスチックの適正処理・3R等のノウハウが豊富であるとともに、豊富な遺伝資源と競争力のある素材物性情報はバイオプラスチックの開発において有望な資源。バイオマスプラスチック、生分解性プラスチックの開発を促進するとともに、静脈システム管理と一体となった導入システム構築により世界市場を開拓する。

4)有機廃棄物・有機排水処理

アジア・アフリカの人口増加や急激な経済成長に伴い、世界の廃棄物の急激な増加、環境問題の深刻化に対応する環境浄化関連市場の大幅な拡大が予想される。日本は、経済成長に伴う環境問題を克服した経験があり、廃棄物・排水処理は世界最高レベル。廃棄物処理・リサイクル・排水処理の経験・ノウハウを活かして、堆肥化や、化学品化等高付加価値を有する物質・素材等への転換を図るバイオを活用した資源循環システムの構築等により、市場を獲得・拡大する。

7)バイオ生産システム(バイオファウンドリ)<工業・食料生産関連(生物機能を利用した生産)>

工業、食料・生産等に必要な生物機能を利用した生産技術が米国を中心に発展している。特に藻類や微生物による廃棄物・排水の処理により、飼料、堆肥、栄養素、化粧品といった製品に転換する産業が成長している。一方、産業化に向けた藻類や微生物の効率的・安定的な培養といった段階の開発は、熟しておらず、ここをいかに制することができるかが、バイオ市場における勝敗を占う重要な試金石となっている。日本の微生物資源、地域の生物資源、発酵技術は有望な資源。カイゼンや品質管理などのものづくりへの真摯さも強みである。合成生物学や未利用微生物の実用化も含めた微生物等の育種から生産に必要な大量培養に至るまでのプロセスの高度化と徹底したデジタル化・AI化・機械化を図り、本市場領域の国際競争力を飛躍的に向上させ、市場を獲得する。

9)木材活用型建築・スマート林業

建築物の木造化、木質化は、温室効果ガス削減効果が極めて高いことから、その可能性が着目されている。2018年改訂の欧州のバイオエコノミー戦略においては、1tのコンクリートを1tの木材に置き換えると2tの温室効果ガス削減効果があると指摘。その結果、欧州、北米を中心に木造高層ビルの建設に官民を挙げて挑戦。鉄、コンクリート代替としての木材需要の増加が予想される。我が国の木材自給率はここ15年間でほぼ倍増。木材輸出も増加し、戦後開始した植林による人工林は、2020年には約7割が主伐期を迎えると見込まれるなど、林業・木材加工も成長産業化の兆しがあるとともに、スマート林業に将来性あり。日本の伝統ある木造建築技術、世界から評価される美しい設計、正確な施工管理、耐震技術を強みとして、木材活用型建築を国内において普及させ、さらに、木造住宅の輸出による海外市場を獲得。将来的には木材活用型大型建築に拡大する。

農業先進大国、バイオ燃料大国、多くのバイオベンチャーが生まれ、育ってきた米国。その米国を猛追し世界のハイテク主導権獲得に挑む中国。生分解性プラスチックを社会システムに取り入れ、コンポスト社会を作り上げ、使い捨てプラスチック等問題の解決でも世界をリードする環境先進国家共同体EU。その米欧中に日本が勝機を見出すとすれば、品質の高いものづくりをベースとした分野なのだろう。今後の展開に注目である。

藻類バイオマス、期待される産業化 ISAP2020<延期にて2021年5月>日本開催(2019.6.26)

ISAP2020(第7回国際応用藻類学会)が、2020年4月、幕張メッセで開催される。ISAP(International Society for Applied Phycology)は、1999年設立の藻類研究をテーマとした世界最大規模の学会。2002年のスペインでの第1回大会開催に始まり、3年ごとに世界各地で開催されているが、日本で初めて、またアジアでも初開催される。

●主催者:ISAP2020 日本開催組織委員会

(一般社団法人藻類産業創成コンソーシアム,国立大学法人筑波大学,株式会社ユーグレナで構成)

●開催時期:2020年4月20日~24日(5日間)

●開催場所:千葉市・幕張メッセ

●参加者:約500名(うち海外参加者約400名)

●学会概要:藻類の研究発表、技術情報の交換

(注1)2020.3.19 同学会は、COVID-19の影響により延期、2021年5月23日~28日、つくば国際会議場で開催すると発表された。

(注2)2020.9.1 同学会は、COVID-19の影響により、オンラインで開催すると発表された。

詳しくは→https://isap2020-phycology.org/

(同コンソーシアムの南相馬藻類バイオマス生産開発拠点の藻類培養池)

主催者は日本の藻類バイオマスの研究開発、産業育成、事業を推進する次の3組織だ。

●藻類産業創成コンソーシアムは、藻類産業の創成に寄与し、政府の進める低炭素社会の実現に貢献するため、2010年6月に設立、2013年4月に一般社団法人に移行。藻類の産業利用等の技術開発課題の探索、国内外の調査および情報の収集や提供、そして会員企業が参画する研究開発等の活動を通して藻類産業の早期確立を目指す。

●筑波大学は藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター(ABES)を、学内に2015年7月、設立。約50名の多分野の教員からなる国内最大規模の藻類バイオマスのセンターには、6つの研究分野が設置され、基礎研究から実証研究及び産業応用までを一貫して推進する学際的な体制構築を目指す。

●ユーグレナは、2005 年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の屋外大量培養技術の確立に成功。ユーグレナを活用した機能性食品、化粧品等の開発・販売を行うほか、バイオ燃料の生産に向けた研究を進める。

藻類には海藻類なども含め、多くの系統があるが、その中の微細藻類は、一般的には水中に存在する顕微鏡サイズ(直径10ミクロン程度)の藻。その多くは植物と同様に太陽光を利用し、CO2を固定して炭水化物を合成する光合成を行い、代謝産物としてオイルなどの有用物質を生産する。

微細藻類利用の取り組みは2006年ごろ、米国エネルギー省が大学、研究者、企業に呼びかけ、エネルギー利用を目指したプロジェクトをつくり、それがEUや日本などの世界に広がってきた。「多くの微細藻類は油をつくるのですが、その多くは脂肪酸です。しかし、ボトリオコッカスという微細藻類は、大変有能で炭化水素をつくります。生産物の純度も非常に高いため、燃料として適しているのですが、燃やすのがもったいないと、ワクチンや化粧品に利用されています。現在は、そういった様々な研究が進む中で、エネルギー分野だけでなく、健康食品、肥料、飼料、医薬品、化粧品、化学製品の代替など有用物質利用に広がっています」 (藻類産業創成コンソーシアム 井上理事長)

ボトリオコッカス(Botryococcus braunii)

そもそも微細藻類バイオマスに世界の大学などの研究者、企業が注目する理由は次の点にある。

●微細藻類によるオイルは、陸上植物由来のオイルに比べて、数十~数百倍と桁違いに生産効率が高い。航空機などの大型輸送には今後もエネルギー密度が電池に比べてはるかに大きな液体燃料が不可欠といわれるが、再生可能エネルギーの中で液体燃料を供給することができるのはバイオマスに限られる。

●食料利用との競合もなく、アブラヤシなどのように、森林や生態系破壊などの問題もなく、耕作地を必要としない。

●微細藻類は下水排水の処理として下水・排水含有有機物を培養に利用ができ、有機物窒素・リンの循環を支えることが可能である。

日本国内での研究開発は、大学では筑波大学が主軸となっている。企業ではユーグレナが横浜市や三重県多気町で、デンソーは熊本県天草市で、IHIは鹿児島市やタイで、大規模実証施設を作り取り組む。同コンソーシアムとしては福島県南相馬市に福島県次世代再生可能エネルギー技術開発事業で構築した生産開発拠点をもち取り組む。「藻類の産業創成には、基礎的な生物学から、プラント規模での培養、濃縮、収穫、精製などの技術開発、さらに抽出オイルの用途開発まで、多くの広い分野の知見と技術の融合、統合が必要です。米国が先行してきた研究開発ですが、日本の各分野の研究開発レベルはトップクラスにあると自負しています」(井上理事長)

ここ数年、世界中で藻類の研究開発の取り組みが加速、米国では飼料利用を有望なマーケットとして研究開発が進みつつあるという。技術が熟していけば、下水処理施設などと合体した藻類バイオマスコンビナートの構築も夢ではないという。大きな可能性をもつ藻類バイオマス、企業がマーケットをどう創成するか、国家がエネルギー政策、農業・食料政策、環境政策などの中でどう位置づけるかでも発展の方向性は左右される。来年のISAP2020に大いに注目したい。

経産省 海洋生分解性プラのロードマップ策定、カネカは資生堂と容器共同開発(2019.5.28)

海洋プラスチックごみ問題を巡り、官民の動きが活発になってきた。特に6月G20サミットにおいて議長国となる日本。国際枠組みの構築ができるか。その流れを受けて海洋性分解性プラスチックの国際標準規格をリードできるか。そういった動きを睨み、企業も動き出している。

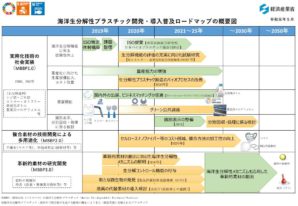

経済産業省は海洋プラスチックごみ問題の解決に向け、イノベーションを通じた取組として、「海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及を図るための主な課題と対策を取りまとめたロードマップ」を策定した。官民一体で連携し、海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及を促進していくため、海洋生分解性機能に係る新技術・素材の開発段階に応じて、技術課題だけでなく経済面や制度面にも及んでいる。基本的には、廃棄物の適切な管理が何より重要であることを前提に、3R (リユース、リデュース、リサイクル)の着実な推進を行い、それでもなお廃棄物が 海洋流出するリスクに対応していくため、新素材・代替素材の技術開発を促進する等、イノベーションによる解決で世界への貢献を目指す。

今年6月のG20サミットでは、日本が議長国として、海洋プラスチックごみ問題を主要議題に取り上げ、各国による実効的な対策を促す国際枠組の構築を目指す。今年2月から内閣官房の下に「海洋プラスチックごみ対策の推進に関する関係 府省会議」が設置、議論が進んでおり、6月のG20サミットまでに、日本国政府としての具体的な取組を取りまとめた「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン(仮称)」も策定する予定だ。

(経済産業省ホームページより)

海洋生分解性プラスチックは新分野であるだけに普及と導入に向けた課題と対策は多岐に渡るが、国内市場だけでなく、国際市場をリードしていきたい考えだ。

●技術評価手法の確立し、国際標準の提案へ

生分解性プラスチックに係るISO策定の中核支援機関である産業技術総合研究所及び日本バイオプラスチック協会(JBPA)を中心に国内企業とのオールジャパンの策定体制を2019年夏までに構築し、海洋生分解性プラスチックが水とCO2に完全に生分解されることや、生分解途中に生成される中間体を含めた安全性を評価する新たな評価法を開発し、海洋生分解性プラスチックに対する科学的根拠に基づく共通の技術評価手法を2020年代初頭目処にISOへ提案する。

●規格・標準化、分別回収・処理などの国内体制の整備

現時点では国内の公的な団体規格等についても未だ存在せず、プラスチックの生分解性試験を実施する試験所の信頼性を確保する体制も確立されていない。また、生分解性プラスチックは分解しやすい性質の反面、再生樹脂として再利用は不向きであるため、現行のリサイクルシステムに影響を与える可能性がある。策定されたISOを踏まえ、日本バイオプラスチック協会(JBPA)等による識別表示制度を整備、構築していく。

こういった動きを睨み、企業でも参入、取り組み強化、商品開発などが進む。

●GSIクレオスは、イタリアの大手生分解性プラスチックメーカーのノバモント社と日本国内の代理店契約を締結、国内輸入販売権を持っていたケミテックの事業を継承し、デンプン・植物油等から製造する生分解性プラスチック「マタービー」の 販売を開始した。(2018年10月)

●稲畑産業は、米国のバイオプラスチックメーカーのBiologiQ社が開発した生分解性バイオマスプラスチック「NuPlastiQ」のコンパウンド加工や加工品の販売を開始すると発表した。同製品は、ジャガイモ加工工場の廃棄物から抽出したデンプンが主原料。(2018年10月)

●蝶理グループのミヤコ化学は石油由来生分解性プラスチック(PBS,PBAT)の販売を開始。(2018年11月)

●自然環境、特に海洋におけるプラスチック廃棄物を削減および除去するソリューションを前進させるため、世界的なアライアンス「Alliance to End Plastic Waste」(AEPW)が設立された。AEPWは、今後5年間で約15億米ドルを投じて自然環境中のプラスチック廃棄物をなくすことを目標としている。(日本企業は、三菱ケミカル、三井化学、住友化学が参加)(2019年1月)

●ユニチカは、一定の柔軟性と剛性、及び加工性を併せ持つ生分解性バイオマスプラスチック「テラマック」のストロー向けグレードを開発した。もともとの「硬い・脆い」といった性質を、柔軟成分のポリマー及び無機フィラー等を適量付与した。(2019年3月)

●福助工業は、海水中で水とCO2に生分解するプラスチックフィルム開発に取り組み始めたと発信した。(2019年3月)

●カネカは資生堂と「カネカ生分解性ポリマーPHBH」を用いた化粧品容器を、またセブン&アイ・ホールディングスと同PHBHを用いた製品の共同開発を発表した。同PHBHは100%植物由来のプラスチックで、海水中で生分解する国際的認証「OK Biodegradable MARINE」を2017年に取得している。(2019年4月)

●大八化学工業は、生分解性プラスチック用可塑剤「DAIFATTY-101」が、可塑剤自体も生分解する機能を有する、国際的認証「OK Biodegradable WATER」(淡水中生分解性機能)などを取得した。(2019年4月)

●三菱ケミカルは、同社の生分解性プラスチック「BioPBS」を用いたストローが、京急電鉄の運営施設で、またワシントンホテルの飲食店等の施設において、既存のストローから切り替わったと発表した。「BioPBS」は、タイのPTT Global Chemical社と折半出資するPTT MCC Biochem社 (タイ・バンコク市)が製造する植物由来の生分解性プラスチック。(2019年3月、5月)

(ワシントンホテルで採用されたストロー)

(ワシントンホテルで採用されたストロー)

海洋生分解性プラスチックは、現時点では特殊な高い機能のもったプラスチックといえる。普及途上ではけっして安価なものではないだろう。また、プラスチック製品のすべてが海中に行くわけではない。除去なども含め、海中に行くリスクの高い製品や地域にどのような導入のシナリオを作り、海洋生分解性プラスチックの実効性を高め、海洋プラスチックごみの削減を進めていくか。人々の環境意識のアップにつなげていくか。世界レベルの海洋プラスチックごみ対策戦略がどのようにまとまっていくか注目だ。

NEW環境展2019注目した展示 しまね産業振興財団などリグノフェノールで強化プラ(2019.4.4)

NEW環境展2019は3月12日~3月15日 東京ビッグサイトで開催された。農林水産省の研究推進する木材に含まれるリグニン関連の開発技術、また増大する使用済み紙おむつ燃料化などを追った。

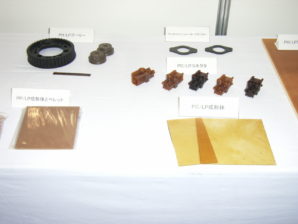

しまね産業振興財団/緑のコンビナート推進協議会は、隠岐の島で生産した木材由来リグニン誘導体のリグノフェノール添加によって物性を高めた各種プラスチック成型体の開発品を展示した。ポリカーボネイト(PC)樹脂、フェノール(PH)樹脂、ポリプロピレン(PP)樹脂へのリグノフェノールの添加により難燃性、強度向上などの物性向上データを基に、自動車関連分野への展開に向け試作成果を示した。

隠岐の島町と緑のコンビナート推進協議会は、バイオマス産業都市として平成26年度、農林水産省から認定を受けた。その時掲げたテーマのひとつが、木質バイオマスリグノフェノール事業だ。

推進協議会の本土企業として参画する藤井基礎設計事務所は、かねてからリグノフェノールに着目。木材から効率よくリグノフェノールを抽出する技術を開発し、大量抽出できる製造プロセスを確立、現在島内に神鋼環境ソリューションとともにパイロットプラント建設を進めている。事業担当者によると「自動車関連分野をターゲットとし開発を進めながら、リグノフェノール年間1000t規模の商用プラントの稼働を2~3年後に実現したい」と語る。

バイオアパタイトは、卵の殻(炭酸カルシウム、キチンなど)と、破砕木材(セルロースやリグニンなど)を成型した、バイオマス由来新素材「カルタイト」を展示した。事業担当者によると「キチンとリグニンを180~200℃の熱硬化反応によって樹脂などを用いず成型し、セラミックに近い強い性質、高断熱性、難燃性をもっています。幅広い分野での普及を目指していきたい」と語る。

同社は、卵の殻から作られた「バイオアパタイト」を中核とする事業を展開する。アパタイトとは、天然の鉱物、燐灰石の名称で、カルシウムとリン酸の無機質化合物。1000℃の熱にも耐える安定した物質で、生体親和性が高く、pHも中性で安全性に優れている。天然由来のアパタイトはミネラル分を含み、鉱物由来のアパタイトに比べ、さらに生体親和性に優れているという。同社の「バイオアパタイト」は、成分的、衛生的に管理された「国産卵殻」を原料として独自技術の湿式製法で合成。生体組成により近い構造を持ち、他の物質に対して柔軟な反応を示し、かつ高い吸着力をもつ。その特徴をもとに歯磨き粉、石鹸などの独自ブランド商品を開発、展開中。

チヨダマシナリーとスーパー・フェイズは使用済み紙おむつ燃料化装置「SFDシステム」を展示した。高齢者の介護や子育てに不可欠な使い捨ての紙おむつは、高齢化社会到来の中で増大に向かっているが、常時ゴミとして焼却・埋め立て処理され排出者の重い負担、税金の投入、地球温暖化ガスの排出につながっている。紙おむつの多くは、不織布、綿状パルプ、尿を吸収しゼリー状に固める高分子吸水材(ポリマー)、吸収紙などで構成されているが、使用済み紙おむつはこれらに排尿や排便などが含まれる。

同システムは使用済み紙おむつを、水を使用せず、破砕・乾燥・滅菌してバイオマスボイラーなどで使用可能な固形燃料ペレット化する。熱量は約5000kcal/kg、臭気も気にならず、水分は10%未満という。スーパー・フェイズは、上記の装置を開発、同社地元の鳥取県伯耆町において実証事業を実施、これらの事業の取り組みが評価され、平成30年度「循環型社会形成推進功労者環境大臣賞」を受賞した。

バイオマス展注目した展示 DSJホールディングス PKSなどを半炭化燃料に(2019.3.11)

バイオマス展(スマートエネルギーWeek内)は2月27日~3月1日 東京ビッグサイトで開催された。石炭代替燃料、混焼用として利用が活発化してきているバイオマス燃料。インドネシア産、ベトナム産などの東南アジア産バイオマスの輸出に向けたブースが活況を呈していたが、その中から動向を追った。

YUFUKUYAエナジーはシンガポールなどのグループ会社と連携し、バイオマス発電所向け自然燃料の輸入販売を中核事業とする会社であるが、バイオマス燃料を取り巻く現況や今後の動きなどについて伺った。

「インドネシアはパーム油の生産量が東南アジアでは最も多く、付随して注目のPKS(ヤシ殻)の発生量も最も多いですね。それに次ぐのがマレーシア、タイ。木質ペレットではベトナムが国としてアカシアの植林を積極的に進めており、生産量が伸びています」

ベトナムは、本来森林資源に恵まれた国であったが、過去の戦火やその後の急速な人口増に伴った伐採が続き、森林面積が大きく減少。この影響で多くの環境被害が発生し、ベトナム政府は植林事業に注力、その中で燃焼カロリーは杉やヒノキには劣るが育成速度の比較的速い南洋産アカシアが選ばれているという。

「注目されてきたPKSについては、もともと廃棄物であったということもあり、安価ではありますが安定供給や品質の問題などもあり、コスト重視のところは別として大手企業は諸々検討した結果、ベトナム産木質ペレット、もしくは、ここには出展してきていませんが北米産に落ち着くといったところでしょうか。PKSについては、もちろん全部ではないですが、石などの異物が混入していたり、子どもが労働にかかわっている等の問題も指摘されることもあり、管理にしっかり関わっているところからの調達が必要だと思います」と事業担当者は語る。

DSJホールディングスは、バイオマス発電の燃料として注目されるPKSなどを無害化、炭化燃料にする技術を展示した。パーム油の生産過程で発生するPKSやEFB(空果房)、OPT(古木)がバイオマス発電の燃料として注目されるが、インドネシアなどの現地では深刻な問題も抱えているという。PKSには栄養分が大量に残っており、そのほとんどが処理されずに野積みで放置されていることが多く、そこにゴキブリなどの虫が大量に発生、それらを餌とするネズミ、野鳥が集まり、病原菌を拡散する原因となるという。EFB、OPTには塩素やカリウム、ナトリウムが含まれており燃やせばダイオキシンが発生し、焼却炉が損傷する問題も指摘されていた。

同社はガイア環境技術研究所と共同で、これらの原料を150~700℃で熱分解、酸素を遮断した環境で熱分解して水分とヘミセルロースを除去し、原材料に比較し高い発熱量を持つバイオマス燃料を製造する技術を開発。また、バイオマスボイラーで問題となるナトリウム、カリウム、塩素の除去技術も使いOPTやEFBの炭化製品もバイオマスボイラーでの無害使用を可能にした。

低価格であったPKSであるだけに販売価格については、「インドネシアバタム島にて昨年12月から試験的に生産を開始しました。価格については、設置した炭化装置他の設備稼働やその他実証を経て、コストを弾き出し、その上で決定する予定です」と事業担当者は語る。同社では炭化温度200℃から400℃で高発熱量レベルに達するものを「半炭化製品」と呼び、今後、バイオマス発電所や石炭火力発電所の混焼用としてニーズの高まる日本や欧州、アジアへの販売を進めていきたい考えだ。

nanotech 2019注目したCNF展示 丸住製紙の透明性、北越パルプオールセルロース等(2019.2.11)

nano tech 2019が、1月30日~2月1日 東京ビッグサイトで開催された。次世代のバイオマス素材として期待されるセルロースナノファイバー(CNF)に関連する出展者に密着した。

スギノマシンは、独自のウォータージェット技術で「セルロース・キチン・キトサン」を加工した、「超・極細繊維」バイオマスナノファイバー「BiNFi-s」を展示。低線熱膨張性、高弾性、透明性、生体適合性、抗菌性、生理機能改善効果、高強度、高アスペクト比、高比表面積、高粘性、高保形性、高親水性などの特長を持つ。営業部によると同製品は網目状の構造が、有効成分が水に流れ落ちにくい保有状態をつくるため、化粧品との相性がよいという。当面、最終製品価格が高いものがターゲットのようだ。また、同社は微粒化装置など製造機械も展示。材料資源が豊富な製紙会社を軸としたい考えだが、その戦略にどのように組み込むかが課題のようだ。

丸住製紙は独自の技術で、自社化学パルプをシングルナノまで微細化したセルロースナノファイバーを展示した。同社の製品は、解繊後の繊維幅が均一、また攪拌など機械的刺激によって、可逆的に粘度が変化する性質をもつ。業界では数社しか実現できていないという透明性、全光線透過率は99.4%というその高さが大きな特徴で、この分野を開拓したい考えだ。後述のモリマシナリーとの共同で事業展開を進めており、ブースを隣接させ、訪れた来場者には協業関係をアピールしていた。

モリマシナリーは、岡山県産ヒノキから製造したリグニンを含むリグノセルロースナノファイバーとパルプから製造したセルロースナノファイバーを展示した。木材,竹,穀物茎などは、植物体の強固材となっているリグニンを多く含んでいる。このリグニンは耐熱性や難燃性をもつことがわかっていたが、物性の安定性確保が難しかった。改質方法の開発が進んできており、建材や機器への利⽤を目指す。営業部によると普及にあたっては価格と物性が最大のハードルとのこと。丸住製紙との協業を進めながらどのように技術開発、用途開拓を行うかかが課題だ。

北越コーポレーションはセルロースだけで構築されたオールセルロースCNF強化材料を展示した。この強化材料は、原紙を薬品処理することによりCNFゲル(中間体)を生成。この処理によりセルロース繊維間のCNFネットワークが接着剤の役割を果たし、材料を強化している。曲げても割れることなく、その形状を保持でき、パンチング加工も可能だ。使用薬品の殆どは洗浄されており、バイオマス由来製品として活用が可能だ。古い歴史と実績をもつ天然セルロース由来のバルカナイズド・ファイバーは、優れた強度、耐久性、温かみのある質感により、広範囲に利用されているが、CNF強化材料研究を通してバルカナイズド・ファイバーを進化させた。

中越パルプ工業のnanoforest(ナノフォレスト)は、水の力を利用してパルプから取り出され、表面改質効果、乳化作用効果を発揮する両親媒性(親水性、疎水性)の特性を持つCNF。ブースでは同素材を用いたダーカ製卓球のラケット 「アルバ23」を展示した。ラケットの合板に特殊な技法を用いて、弾き出す力を生み出した。含侵法で木に反発力を持たせる新しい加工方法を用いており、(特許申請中)、木を硬くすることなく弾き出す力をつくり出す。また、竹から作ったCNFを利用した琴柱を使った琴を初展示。樹木から作るものと比べてプラスチックなどの樹脂との馴染み易く、竹素材そのものが硬いため樹脂と混ぜた時の強度を大きく高められるという。

エコプロ2018 注目した展示 日本製紙 紙化ソリューション、東洋紡PEFフィルム等(2019.1.7)

エコプロ2018が、12月6日~8日 東京ビッグサイトで開催された。

2018年は、使い捨てプラスチックなどの「海洋ゴミ」、「マイクロプラスチック」問題が大きくクローズアップされた。「脱プラ」という大きな動きが起こった年であったが、プラスチックの代替素材の展示が注目を集めていた。特に代替素材の最有力の製紙関係企業ブースは活況を呈していた。

日本製紙グループは、2018年8月、「紙化ソリューション推進室」を新設、同社グループが有する「紙」に関する技術・知見の蓄積などを最大限活用し、一層高まると思われる「紙化」のさまざまなニーズに柔軟に対応する部門を立ち上げた。2017年秋に発売された紙なのに酸素・香りを通さない、内容物の食品などの劣化を防ぐバリアフィルム包装材「シールドプラス」は、100%木質素材からなる基材にバリア塗工層を付与し誕生。この関連製品を中心に展示、「紙でできることは紙で」を合言葉に新製品の開発を推進し、ラインアップを拡充していくという。

王子グループはバイオエタノールの製造技術を応用し、木材から糖類グルコースをつくる技術を開発、生分解する性質を併せ持つバイオマスプラスチックのポリ乳酸を製造。これをパルプと複合化し成型加工した製品を展示した。これまでポリ乳酸はトウモロコシやサトウキビなどの可食原料から製造されているが、非可食原料からつくることで食料とのバッティングを回避できる。また、パルプの複合化により、耐熱性、射出成型時間の短縮が期待される。自社あるいは提携によるプラスチック開発を視野に入れるという。

東洋紡はPEFフィルム開発についての情報を発信した。PEF(ポリエチレンフラノエート)は、PETに比べ酸素透過性は10分の1、水蒸気は2分の1と内容物の製品寿命を延ばすバリア性が高く、100%植物由来の次世代バイオ樹脂として期待される。残念ながら試作品の展示はなかったが、開発部によると、同社は原料のフランジカルボン酸(FDCA)の供給を受け、同社でそれを重合し、フィルム化開発中。販売は三井物産が行う予定だが、本格販売は2023年以降となる模様で、それに向けたサンプル提供などの時期は検討中という。

大学ブースで目に留まったのが、関東学院大 藻類代謝生理学研究室のバイオ燃料を目指した脂質アルケノンに関する研究だ。世界で5種のハプト藻でしか合成できないという超長鎖脂質アルケノンに着目し、その1種を用いてよりオイル生産に適した有用突然変異株の創出を行っている。アルケノンは燃料利用として、酸化耐性があり、常温で固体なので輸送が容易、水素付加反応により石油と同等な炭化水を生成可能であることが上げられる。航空機のバイオ燃料化に向けた取り組みが活発化する中、工業生産化に発展させられるかが課題だ。(画像は実験室風景より)

インドネシアのBALIISMは、「BAMBOO STRAW」を展示した。プラスチックストローの提供を止める動きが広がる中、紙やステンレス製ストローが使われ始めているが、製造過程で多くのエネルギーを発生させることも指摘されている。同製品はインドネシア産の竹をカットし、内外の表面を整える作業を終えたのち、 沸騰消毒をするのみ。インドネシアの竹は日本の竹と比べ肉厚で高い強度、耐久性を持っており、洗って乾かせば6ヶ月程度使用できるという。計画伐採地区でとれた竹のみを使い、周囲の自然破壊をすることはないという。同製品を清潔に持ち運ぶことができる「専用ストローケース(試作品)」も初公開した。

進む脱プラストロー、日本ストロー 環境性能強化で商機づくり(2018.12.3)

プラスチック製ストローの使用をやめる、あるいは素材を切り替える動きが外食産業などで広がっている。

米コーヒーチェーン大手スターバックスは7月、2020年までに世界でプラスチックストローを廃止すると発表した。日本でも対応する予定という。米マクドナルドは6月、英国とアイルランドの計1361店舗で9月よりプラスチック製ストローから紙製ストローに順次切り替えると発表した。マクドナルド全体としての目標は2025年として、日本もそれまでに切り替えを検討するという。

すかいらーくホールディングスは8月、2020年までにグループ約3200店でプラスチックストローを全廃すると表明した。「デニーズ」を運営するセブン&アイ・フードシステムは、「デニーズ」全約380店で原則として提供をやめる。まずドリンクバーの設置店を対象に11月から40店ほどで試験的に始めた。顧客の反応などを踏まえ2019年2月末までに全面実施する。日本ケンタッキーフライドチキンはプラスチック製ストローの廃止に向け、代替品の品質確認を進める。ストローや紙コップにつける蓋を求めない客には特典を用意するなどして使用量を減らすという。

そういった中、ストロー大手の日本ストロー(東京・品川区)は研究開発拠点を新設、水中でも分解するプラスチックや植物由来のプラスチックから作るストロー、紙製ストローの開発に着手した。環境負荷の低いストローの開発で先行し、「ストロー離れ」を商機に変える考えだ。熊本工場(熊本市)に約3億円を投じ、2018年中に研究開発拠点を新設する。新拠点では、環境対応商品の開発に力を入れ、第一弾は2019年春頃の製品化を目指す。従来品から切り替えやすいように価格対応に力を入れるという。また紙製ストローは強度に難があるほか、独特の香りで飲料の風味が変わる恐れがあるというが、臭いや味を押さえたストローの開発を目指す。

そもそも、使い捨てプラスチック製品が川や海に流出し、紫外線などにより、5mm以下になった「マイクロプラスチック」は有害物質を吸着しやすいといわれる。魚や海鳥に悪影響を及ぼし、人間に取り込まれる可能性もある。特にプラスチックストローはウミガメの鼻にささった痛々しい動画がWEB上で拡散したことで海洋汚染の象徴に位置づけられた格好だ。しかしながら、プラスチック製品全体に占める割合はごくわずかで、けっして根本的な解決策になっていないが、企業の失態が瞬く間に情報拡散し世界中から非難される時代。環境問題に敏感な消費者や投資家の視線を意識して、環境対策のアピールのためにやりやすいところから対応を急いだ感もある。

このような状況について、「『脱プラ』の流れについては、「なぜ、ストローなのか」という気持ちはありますが、「環境問題」全体の流れの一つとして理解しています。逆に言えば、それだけストローを含めたプラ製品が、いかに生活に身近にあるものであるかとも受け取れると思うのです。今後の国内市場については、来年のG20大阪サミットや東京オリンピックに向けた活発な動きは見られるものと思われ、国や自治体による法規制や環境整備に向けた動きはでてくると思われます。当社としては、今回の「脱プラ」の流れをひとつの契機として捉え、国内外のお客様の要望に応えるべく、各種の環境対応ストローの提案、また一方では、「プラ製ストロー」の特性・機能性がもつ、生活への必要性(乳幼児、高齢者、障碍者、医療向けなど)について改めて発信していきたいと考えています」(日本ストロー管理部)

本質的にはストローだけではなく、プラスチック製品全体の使用抑制や代替素材への転換が求められる。今後、こういったうねりは袋や容器に拡大していくであろう。また、欧米で進むように政府や自治体の規制の動きもでてくるであろう。一方、プラ製ストローの調達価格に比べ、紙製ストローの場合、5倍から10倍になるという価格問題。紙製ストローは強度に難があるほか、独特の香りで飲料の風味が変わる恐れがあるなどの機能問題。紙のほか、バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックなども含めた代替環境素材の機能や価格、またプラスチックの資源循環の流れの中でどう位置づけるかなど、課題はでてくるであろう。政府、自治体、川上から川下にいたる企業が一体となって、どのように転換していくか、注目である。

環境省 バイオマスプラ開発などに2019年 50億円予算要求 No.2

日本初のG20サミットに向け、低炭素化課題を統合した新プラスチック資源循環戦略づくりへ

環境省としては、この実証事業と合わせ、注力しているのが新プラスチック資源循環戦略づくりだ。来年6月わが国初のG20サミットが開催される。その議長国として低炭素化と資源循環を統合した「プラスチック資源循環新戦略」として、環境対応したプラスチックなども組み入れ、各国をリードできるような内容のものをまとめ上げていきたい考えだ。

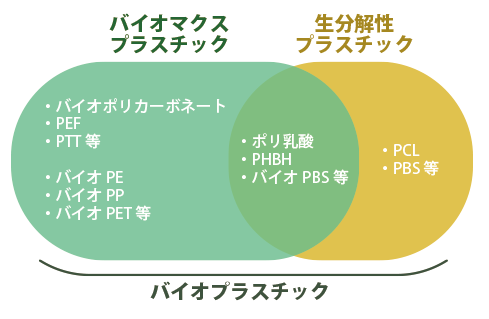

さてここで、先に事業概要などで語られたバイオマスプラスチック、生分解性プラスチックとは何か。その定義や主な用途、課題などを見ておきたい。(環境省資料から抜粋、詳しくは日本バイオプラスチック協会ホームページ参照)

バイオマスプラスチック

・再生可能な有機資源を材料にして作られるプラスチック。

・ポリエチレンなど通常石油から製造されるものもバイオマスから製造可能。

主な用途は非食品容器包装、衣料、電機、情報機器や自動車など

生分解性プラスチック

・微生物の働きにより分解し、最終的には水と二酸化炭素に変化する。

・土壌中で分解するものと水中で分解するものがある。

主な用途は農業・土木資材や食品残渣(生ゴミ)回収袋がメインであるが、食品容器包装分野ではバイオマスプラスチックとの2極化が進んでいるという。

この両者を合わせたものがバイオプラスチックであり、両方の性質をもつものもあり、生分解性プラスチックには石油資源由来のものもある。

これらバイオプラスチックには、国際的には次のような論点もあるという。

バイオマスプラスチックにはその原料がトウモロコシやサトウキビといった食品用途と競合するため、食料不足が伝えられる地域がある中、問題とする考え方もある。また生分解性プラスチックには海洋環境中で、ほぼ分解されると評価されているものも一部あるが、多くのものは生分解されるまでに長期間かかり、長期に渡ってマイクロプラスチック化してしまうといった問題。また分解されやすくリサイクルには不向きなためリサイクルルートで他のプラスチック素材と混在するとリサイクルの阻害要因になったり、製品によってはポイ捨てを助長し、コンポストシステム、ルールの整備されていない社会ではするゴミ問題を助長する恐れもあるという。

先だって新内閣が発足し、来年6月のわが国で初のG20会合の開催の準備も加速し始めるという。「予算については年末までに集約され、来年から国会で議論される見通しです。またプラスチック問題については、G20会合に向けて低炭素化と資源循環を統合した「プラスチック資源循環新戦略」として、各国をリードできるような内容のものをまとめ上げていきたいと考えています」

近年浮上してきた廃プラスチックの国内滞留問題や海洋のマイクロプラスチック汚染の問題なども含め、技術開発支援と新しい仕組みづくりによってどのような戦略が構築されていくか注目である。

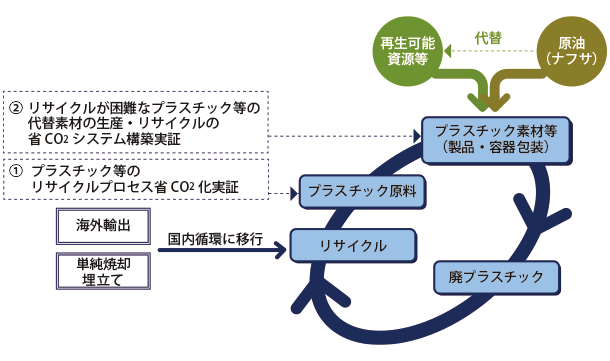

環境省 バイオマスプラ開発などに2019年 50億円予算要求 No.1

環境省は2019年度予算の概算要求に「脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」として約50億円を盛り込むことをこの8月発表した。

そして、8月下旬一部全国紙新聞紙上に「生分解プラ開発 国支援」とトップ記事に大きく報道され、いよいよ日本でも生分解性プラの普及に向けた本格的支援が始まったかと、その展望や課題について環境省リサイクル推進室にお聞きした。「この事業の中には、石油資源由来の素材をバイオマスプラスチック、紙などへの代替を図る事業を含みますが、基本的なスタンスはCO2排出削減と資源循環です。バイオマスプラスチックの中には生分解の性質をもつものを含むため、最近ニュースとなっている海洋を汚染するマイクロプラスチック問題と絡め強調されてしまったのですね。生分解性プラスチックそのものについては、まだ予算付けされていないのですが・・・」と笑いながら語る。大手新聞社の記者でも取り違えるほど、プラスチックの世界の技術、表記は複雑で、正確な理解はむずかしいようだ。ましてや一般の方にとっての理解は、見た目はほとんど変わらないものが多いため、ほとんどわからないといえるのかもしれない。

元来、プラスチックの3R、紙などへの代替は、資源・廃棄物制約、ゴミ対策、温暖化対策等の観点から国際的課題である。また、これまで年間約150万トンの廃プラスチックが資源として海外に輸出され、その多くが中国に輸出されていたものが、平成29年12月末に中国が非工業由来の廃プラスチックの禁輸を発表。今年12月末からは工業由来についても禁輸措置を拡大する予定となり、この結果廃プラスチックの国内滞留が大きな問題となっており、緊急の課題だ。

上記実証事業の基本的なスキームは下記図がイメージである。

プラスチック等のリサイクルプロセスの省CO2化実証とリサイクルが困難なプラスチック等の代替素材の生産・リサイクル省CO2システムの構築が大きな柱である。使い捨てプラスチック等の削減、バイオマスプラスチック普及によるCO2の削減が見込まれる。

地球環境問題と植物資源、バイオマスの力

地球温暖化や海洋プラスチックごみ問題などを中心とする地球環境問題は緊急の課題となっております。当社では特に石油資源から地上資源への流れの必要性が叫ばれる中、植物資源を中心とする生物資源、バイオマスの活用に焦点をあてて政策、企業活動、技術、社会課題などのレポートを発信していきたいと考えております。

ご意見、感想などなどございましたらお寄せいただければと思います。