G&Bレポート,藻類バイオマス

微細藻類産業のIMAT、カーボンリサイクルを支える評価体制を強化。 評価新施設の開所式を広島・大崎上島にて開催 (2025.04.29)

広島・大崎上島は、瀬戸内海のほぼ中央に位置する人口約7千人の島だ。JR広島駅から竹原港まで車で約1時間、フェリー30分程で島の港に着く。更に車で10分ほどでNEDOカーボンリサイクル実証研究拠点に到着する。この拠点は、実証研究エリア、基礎研究エリア、藻類研究エリアの3エリアに分かれており、その中の藻類エリアの一般社団法日本微細藻類技術協会(IMAT)は、NEDOが公募した「微細藻類技術開発/微細藻類研究拠点における基盤技術開発」において、藻類産業支援施設を3月に増築した。

近年、カーボンニュートラルの実現に向け、CO2を吸収する微細藻類の活用が国際レベルで注目されているが、微細藻類産業はまだ発展途上であり、品質評価や規格策定を担う専門機関が確立されていないことが課題であった。このたび、IMATは、微細藻類産業の評価機関として本格的に始動、新たに2つの評価施設を増設して評価体制を強化した。関係者向けに、その開所式が行われ、NEDOをはじめ、経済産業省、中国経済産業局、大崎クールジェン㈱、中国電力㈱、一般財団法人カーボンフロンティア機構、広島県庁、大崎上島町長、総勢30名以上の方々が参列した。

広島・大崎上島は、カーボンリサイクルにおいては、国内最先端の技術の集積地であるが、自然豊かな風光明媚な島である。今回は、諸般の都合で島には足を運べなかったが、オンラインで参加、報告をすることとなった。IMATの方々には御礼申し上げます。

開所式での記念行事

開所式では、NEDO再生可能エネルギー部部長の山田氏より、祝辞があった。「持続可能な航空燃料(SAF) は、持続可能性を実現しながら量を確保するためには原料の多様性が求められる。2050年予測でSAF需要に対して、供給見込みが不足していることから大きな可能性を持っている微細藻類への期待は高まりつつある。その中で他国より微細藻類の開発を進めることがSAF に繋がり、国際競争力を高める上でも重要となる。培養をはじめとした収穫・乾燥・抽出・分析・遺伝子改変の一貫したプロセスを検証・評価できる施設として、国内基盤の整備を進めた。成果として各工程での標準化や微細藻類でのLCA算出を行えることから、様々な研究機関や企業と繋がり、産業応用への加速に繋がることを期待したい」と述べた。

東京大学名誉教授でもあるIMAT代表理事の芋生氏からは、「微細藻類は国内外で研究されているが、研究者や事業者が独自のリアクターや方法で評価した研究が多く、他の人がその方法を試しても再現性が取れず、産業化を行う際には、業界としての標準化を進めていくということが重要となる。今回は、産業支援施設ということで、2つの目的で新規建屋を拡充することができた。一つ目は生産性を高めた微細藻類の創出やゲノム編集等で遺伝子設計した株の評価を行える施設を拡充したこと、二つ目は回収した微細藻類を用いた燃料工程(抽出)での施設を充実させ、LCAやコスト計算の正確さの精度を高めている」と課題解決に向けた進捗報告があった。

前後してしまったが、一般社団法日本微細藻類技術協会(IMAT)について確認しておくと、今回のプロジェクトは、NEDOが2020年に公募した「微細藻類技術開発/微細藻類研究拠点における基盤技術開発」においてIMAT(2022年4月末時点会員企業:㈱IHI、ENEOS㈱、㈱ちとせ研究所、㈱デンソー、マツダ㈱、三菱化工機㈱、㈱ユーグレナの7社)が採択され、微細藻類由来のSAFの生産およびCO2排出削減・有効利用に関する技術開発の効率化を目的とし、広島県豊田郡大崎上島町に基盤技術研究所が設立され、2022年4月、スタートした。

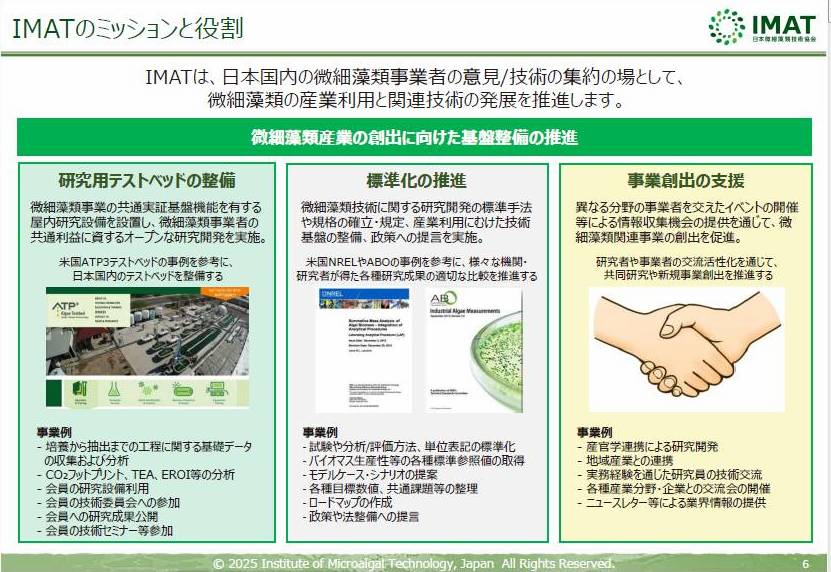

同研究所は、①「研究拠点の整備・運用」②「標準化の推進」および③「事業創出の支援」を行っていく計画であるが、今回は3フェーズの中の②にあたる。

2025年4月時点の会員は、1社の退会はあったものの、アズビル㈱、アルファ・ラバル㈱、協同油脂㈱、㈱島津製作所、住友大阪セメント㈱、電源開発㈱、日本ガイシ㈱、藤森工業㈱、三菱電機㈱が加わり、計15団体となっている。

また開所式では、藻類産業の講演会も行われ、㈱ちとせ研究所の笠原氏より、「ちとせグループが展開する光合成基点の産業バイオ化」、電源開発の芳賀氏より、「海洋ケイ藻のオープン・クローズがたハイブリッド培養技術の開発」、 IMAT事務局長の野村氏より、「IMATが目指す藻類産業の支援について」講演があった。

発表の資料から

IMATの講演の一部を紹介させていただくと、「IMATでは健全な藻類産業の発展を目的に、LCAを起点とした産業利用に対する評価・品質管理を行い、藻類産業の評価機関としての役割を担うことで日本国内の微細藻類事業の中心地となるよう活動を進めたい」との考えだ。(野村事務局長)

これらに向けては標準化が重要となるが、微細藻類の事業には、最大のネックであるとの認識で、米国の協会ABOにおいても、参照すべき規格が提案されはじめたばかり、またASTMで規定されているのは燃料としての品質のみという状況であるという。IMATの中で測定手法のマニュアル化を進め、分析手法についても会員企業間で、共有・活用できるようにしている。将来的には業界標準化、国内規格化等を目指していくとのことだ。

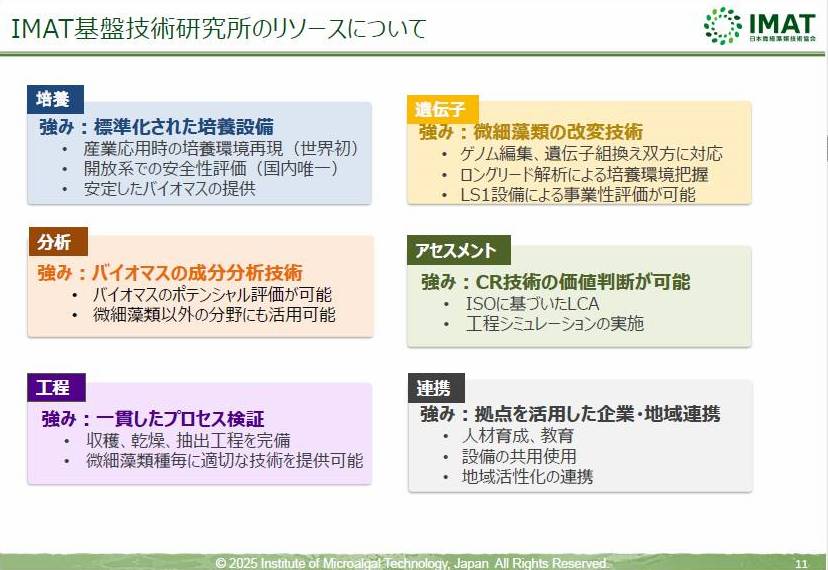

研究所のリソースにおいては、産業応用時の培養環境再現性(世界初)、開放系での安全性評価(国内唯一) が挙げられるが、それらリソースを活用した成果例について紹介があった。

発表の資料から

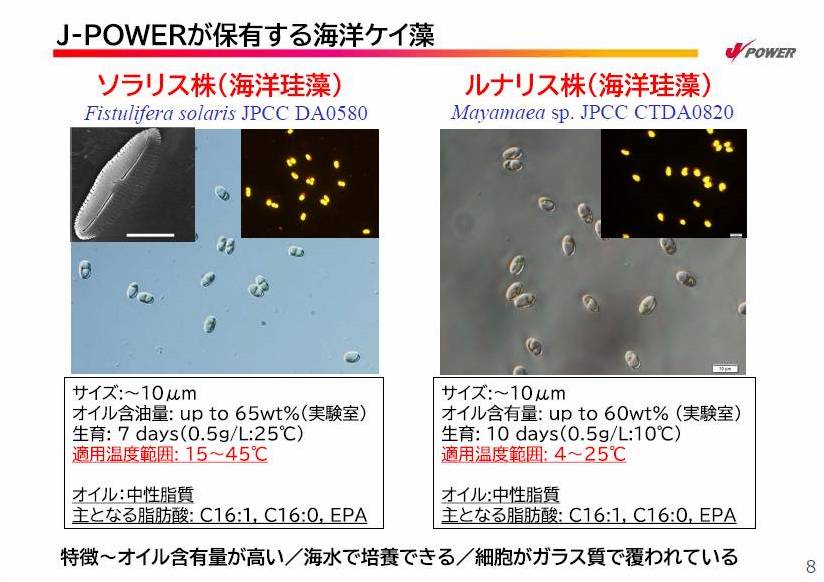

電源開発(J-POWER)の芳賀氏より、「海洋ケイ藻のオープン・クローズがたハイブリッド培養技術の開発」では、電源開発における微細藻類研究、NEDO事業の概要について紹介があったが、同社の藻類とのかかわりは、廃水処理の関係でかなり前から研究されてきた歴史があるという。今回の選定の品種なったソラリス株・Fistulifera solaris JPCC DA0580は2008年に発見された。2009年度以降はJSTやNEDOの支援を受け進めてきており、ルリナス株・Mayamaea sp. JPCC CTDA0820は、2013年から2016年のNEDOプロジェクトの際に発見された。

2020年度から始まったNEDOプロジェクトでは、下記のソラリス株、ルナリス株が選定され実証が北九州市の若松総合事業所の若松研究所で行われている。選定において大きな特徴はオイル含有量が高い、海水で培養できる、細胞がガラス質でできていることがあげられる。展開構成は、公立諏訪東京理科大学、関西学院大学、東京農工大学との連携で実施されている。

発表の資料から

SAFについては、世界レベルで現段階では、主に廃食用油などを原料として生成されているものが主流となっているが、巨大なSAF市場をカバーするには、廃食用油だけでは限界がある。生産方式の種類には、微細藻類の他に、バイオエタノールから作るATJ方式、水素とCO2からつくる合成燃料、ごみや廃プラなどから作るFT合成、ポンガミア等の非食用植物から作る方法などがあるが、どれも地域性、原料の生産力、栽培など鍵を握る要素がいくつかあり、現時点で絶対優位というものはない。安定したSAF確保には多様な原料によるSAFづくりが鍵を握ると思われる。IMATの今後の動きに注目である。

また、藻類産業の国際的な推進においては、先行する米国の動きが鍵を握るという。トランプ政権の関税問題は、世界規模の大議論になっているが、米国産オイル開発振興の動き、米国の藻類などのバイオ分野振興の動きは、IMATと合わせて注視が必要である。