トップギャラリー

築野食品工業/米ぬか高度有効利用 平和化學工業所/ニーズ対応環境配慮ボトル エコプロ2021注目した展示から (2022.1.29)

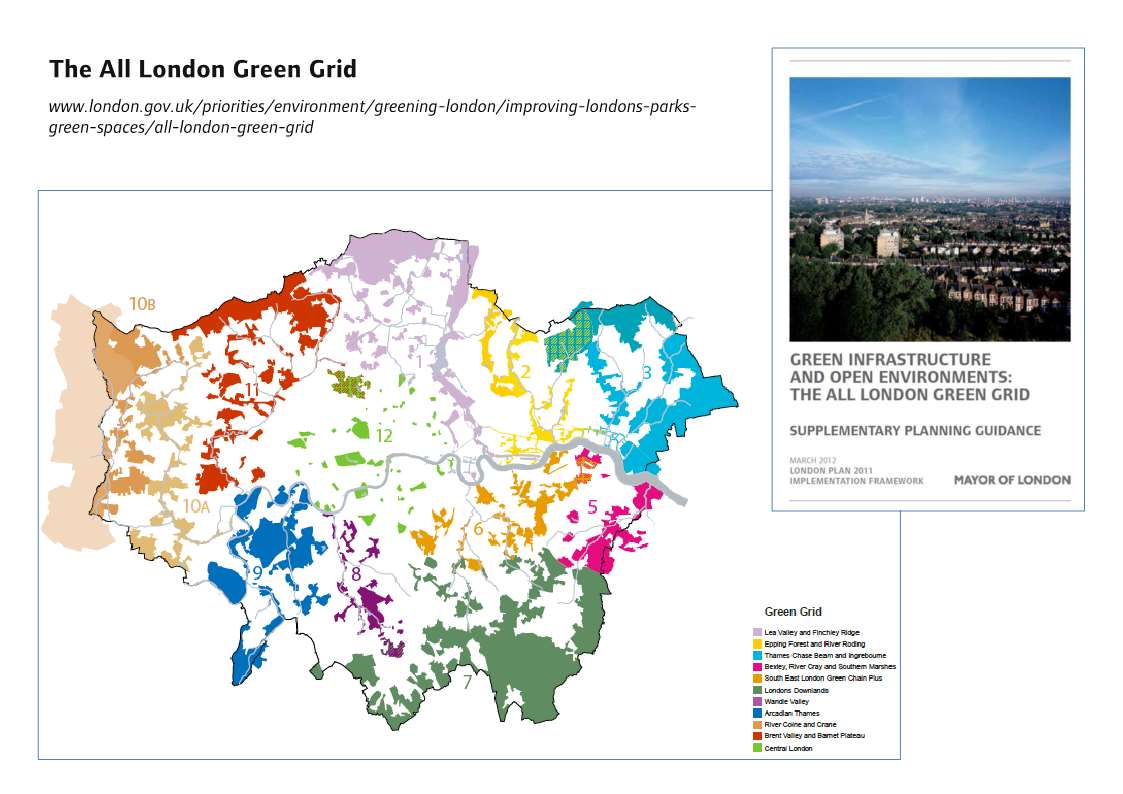

SDGs Week EXPOが、オンラインで2021年11月25日~12月17日、リアル展示は東京ビッグサイトで12月8日~10日において開催された。SDGs Week EXPOは、サステナブル経営推進機構、日本経済新聞社主催による「エコプロ2021」とインフラ対策、気候変動リスクへの対応や脱炭素推進支援がテーマの「社会インフラテック2021」「自然災害対策Biz/ウェザーテック2021」「カーボンニュートラルBiz2021 」からなるSDGs Week EXPO for Business 2021で構成された。昨年は、コロナ禍で、オンラインのみでの開催だったが、今回はリアルとオンラインとの同時開催となり、ライブセミナーなども実施された。

海洋プラスチックパビリオンでのプラスチック製品の持続可能な使用や代替素材の開発・導入に向けた先進的な取り組み、植物性食品を始め、カーボンニュートラルへの取り組み、生分解性素材を用いた循環型製品などは注目を集めた。

築野食品工業

和歌山県伊都郡かつらぎ町に本社を置く築野食品工業(株)は、「米ぬか」からつくる「こめ油」の他、機能性食品素材、化粧品原料、医薬品原料、そして、バイオマスプラスチックや接着剤の植物由来化学品原料となるポリアミド樹脂などの製品をエコプロ2021で紹介した。

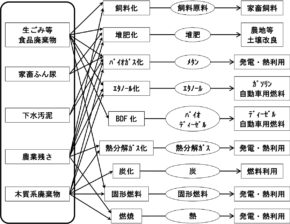

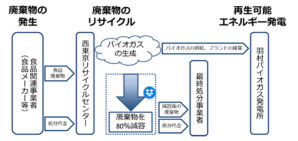

同社は古くから美と健康のシンボルであった「米ぬか」に注目し、こめ油をはじめ様々な米ぬか由来製品の製造、高度有効利用や研究開発を進めている。かつては飼料・肥料などの用途しかなく、廃棄されることが多かった「米ぬか」の研究開発を進め、多様な製品を生み出している。グループ企業には、築野ライスファインケミカルズ(株)を有し、国内だけではなく世界40カ国以上に顧客をもつ。事業フレームは下記のような流れとなっている。

(情報提供:築野食品工業より)

「米ぬかは、北陸・中部・近畿・中国地方・四国地方の精米所で発生するものを集荷しております。また、新商品としては、こめ油と米粉のグルテンフリーシリーズ「come×come」や、米ぬか由来の成分を配合したスキンケア「inaho」などの自社ブランド商品も開発しております」(経営企画部)

玄米の表面(糠層や胚芽)を削って精米すると発生する粉が「米ぬか」になる。玄米に対して、約8%程度だ。米ぬかには、高い抗酸化力を持つビタミンEやコレステロールの吸収を妨げるγ-オリザノール、脳機能改善や高血圧改善に効果を発揮するフェルラ酸など、玄米の9割以上の栄養素が含まれており、非常に栄養価が高くなっている。そのため、米ぬかは、米油、きのこの栽培、配合飼料、漬物のぬか床など、さまざまなところで利用されているほか、米ぬかに含まれているビタミンB群は新陳代謝を活発にする働きがあることから、米ぬかを使った化粧品や石鹸など美容の分野でも活用されている。

また、米ぬかにはリンやマグネシウムも含まれている。リンは肥料に必須の成分で、日本ではほとんど輸入した鉱物由来のリンに頼っており、海洋の富栄養化の原因にもなっているが、国産の米ぬか由来のリンを使うことは国内でのリン循環産業振興に繋がる。ライスマグネシウムは唯一の植物由来のマグネシウムとして希少だ。現代人に不足しがちなため、各種健康食品や飲料に利用されている。こめ油の原料となる油分を抽出したあとの米ぬかも、脱脂糠を原料とした肥料となる。

平和化學工業所

バイオマス素材・リサイクル材・生分解性プラスチックを使用した環境配慮型ボトルを(株)平和化學工業所(千葉県市川市)は展示した。

●バイオマスボトルは、各種バイオマスプラスチックを主材料としたボトルだ。積層構造によって耐薬品性・水蒸気バリア性・ガスバリア性などを向上させることが可能で、石油等枯渇資源の使用量と、ライフサイクルにおけるCO2排出量を削減できる。

●リサイクルボトルは回収された使用済みプラスチック(ポストコンシューマープラスチック)を利用したボトルだ。リサイクル材は洗浄破砕して使用しても取り除けない匂いや汚染物質が残る可能性がある。これをバリア性のあるプラスチックで挟み込み(サンドイッチ成形)、安全性と衛生性を兼ね備えたボトルを実現した。

●100%生分解性ボトルは、性質の異なるプラスチックを積層することにより、生分解性でありながら保存能力の高いボトルを製造することが可能となった。製品寿命に合わせて分解速度を変更することが可能だ。

「これらの展示物は、各社からサンプルなどをいただき、製作しましたボトルサンプルです。地球環境対応といいましても様々のニーズがあり、それらに対応していきたいと考えています」(事業担当)

双日/サン・テンコンサルティング/Fiberpartner社

3社の共同ブースでは、デンマークの合繊メーカーのFiberparnter社が、Primaloft BIOテクノロジーにより生産する世界初の生分解性ポリエステル繊維(Primaloft Bio)が紹介された。世界で最も多く生産されるポリエステル製品と繊維は、ポリエステルシャツの洗浄、カーシートを掃除機で吸ったときのゴミなどマイクロプラスチック汚染の一因となっている。EUでは使い捨て不織布製品に使用される製品は生分解性であること、中国では使い捨て容器に使用される樹脂は生分解性であることが義務化されつつあり、合繊分野においても環境対応が求められている。同製品は、テキスタイル製品から発生するマイクロプラスチックが、海洋環境でも生分解することで、環境負荷を低減できる。認証については申請中とのことで、埋め立て環境下、海洋環境下、都市下水環境下においてASTMに準拠した生分解性テストを継続実施中という。

3社の概要と役割であるが、

●Fiberpartner ApS(デンマーク)は、世界中の不織布、ホームテキスタイル、その他の産業用途のクライアントにポリエステルとステープルファイバーを提供する大手サプライヤーだ。持続可能性、サーキュラーエコノミーの実現を方針としており、供給される繊維の大部分は、リサイクルされた原材料やリサイクルされたポリエステル(RPET)から作られている。

●サン・テンコンサルティング(合資)(東京都新宿区)は、日本における Fiberpartner社のビジネス開発パートナー。日本国内での開発プロジェクト、およびビジネスを担当する。

●双日(株)(東京都千代田区)関西事業部は、上記社との契約のもと、不織布用途において、自動車、衛生材、寝装具メーカーなどに供給していく。

同製品は、石油化学原料とリサイクルポリエステル繊維を使用して製造されている。また、通常の生分解性繊維に比べた時の特徴は、機能や性能がポリエステル繊維と類似していることと、今までの生産技術や製品の機能を変更することなく、同じ方法で製品を使用することができることであるという。染色も可能で、洗濯等で劣化することはなく、通常のポリエステル同様、マテリアルやケミカルなどのリサイクルが可能であるとのことだ。

地球環境ソリューションという観点で、進化した製品が登場してきている。性能を試験中のものもあるが、今後の動きに注目である。

新たな考え方のバイオマスプラスチック マスバランス方式、ISCC PLUS認証 エコプロ2021注目した展示から (2022.1.29)

SDGs Week EXPOが、オンラインで2021年11月25日~12月17日、リアル展示は東京ビッグサイトで12月8日~10日において開催された。SDGs Week EXPOは、サステナブル経営推進機構、日本経済新聞社主催による「エコプロ2021」とインフラ対策、気候変動リスクへの対応や脱炭素推進支援がテーマの「社会インフラテック2021」「自然災害対策Biz/ウェザーテック2021」「カーボンニュートラルBiz2021 」からなるSDGs Week EXPO for Business 2021で構成された。

豊田通商(株)と福助工業(株)はサトウキビ原料のバイオポリエチレンの輸入・原料供給、製品開発において連携しており、その普及に向けた展示、また両社の独自事業も含めた共同展示ブースをエコプロ2021において構成した。福助工業は、バイオポリエチレンを使用したレジ袋や食品容器等の製品、再生原料を使用した製品、機能面に特化した軟包装製品等の展示を行った。

(福助工業の展示より)

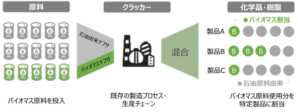

豊田通商は、バイオポリエチレンの持続可能性面の概要や日本初となるバイオマスナフサによるマスバランス方式による国産バイオマスプラスチックのサプライチェーン構築に向けた取り組みを開始したことを展示した。

後者の取り組みはフィンランドのNeste Oyj(ネステ)から廃食油や植物油製造時の残渣、動物性油脂を主な原料に製造されるバイオマスナフサを輸入し、三井化学(株)がマスバランス方式による国産バイオマスプラスチックやバイオマス化学品を製造するというフォーメーションだ。2021年12月、バイオマスナフサを三井化学大阪工場に初回納入、販売を開始した。両社は、共同でブランドオーナー、大手流通とともに日本国内における国産バイオマスプラスチックの用途開発・新市場創出を推進していく考えだ。このプロジェクトではバイオポリエチレン(PE)、バイオポリプロピレン(PP)をコアにマーケティングを進めるとのことだ。

(豊田通商の展示より)

このマスバランス方式による国産バイオマスプラスチックについては、これまでのバイオマスプラスチックとは異なる、新たな考え方であり、石油化学工業の複雑な工程も絡むので、同社より情報提供いただき、お聞きした。用語の説明なども含めて詳しく紹介したい。

●バイオマスナフサ

石油化学工業会のホームページによると、ナフサとは石油化学の出発原料とされており、原油を常圧蒸留した際、沸点範囲が30℃から170℃位の温度範囲で得られる軽質留分である。この原料ナフサを800℃程度に加熱されている管状炉中に水蒸気とともに通して熱分解すると、様々な石油化学製品の基礎原料が生成される。日本の石油化学工業における最も主要な原料であるエチレンの他、プロピレン、ベンゼンなどが生成される。

https://www.jpca.or.jp/index.html

環境対応を重視した試みとして、植物油や廃食油等の再生可能原料から作られるバイオマスナフサの他に使用済みのプラスチック製品をオイルに戻し、これを熱処理してナフサを製造することも始まっているという。

(情報提供:豊田通商より)

●マスバランス方式(物質収支方式)

この方式は、原料から製品への加工・流通 工程において、ある特性を持った原料(例:バイオマス由来原料)がそうでない原料(例:石油由来原料)と混合される場合に、その特性を持った原料の投入量に応じて、製品の一部に対してその特性の割り当てを行う物質収支方式の手法だ。石油由来原料とバイオマス原料の両方を使っているが、第三者機関の認証を受け、一部の製品を100%バイオマス由来と見なすという考え方で、環境配慮型製品をより魅力的な形で販売できる利点がある。

この方式は既に紙(FSC認証)、パーム油(RSPO認証)、電力(グリーン電力証書)など多様な業界で適用されており、バイオマス原料の割合を認証済みの手法で最終製品に割り当てることで、顧客は自身の意志で使用原料がバイオマス化された商品を選択することができる。

(情報提供:豊田通商より)

既に海外で製造されたマスバランス方式によるバイオマスプラスチックは、日本に輸入され始めているが、輸入プラスチック特有の使いにくさ(物性・加工特性・リードタイムなど)や、石油化学製品の複雑なサプライチェーン構造によって、持続可能なバイオマス原料から製造されていることのトレーサビリティ確保が難しい場合が多いという。そういったことから、バイオマスプラスチックの国産化ニーズは次第に強くなっており、豊田通商と三井化学は2社間でバイオマスナフサの売買契約を締結、日本初の国産バイオマスプラスチック(汎用樹脂)のサプライチェーン構築を開始した。

●ネステ(フィンランド)

同社は、Renewable Diesel(発展型再生可能ディーゼル)では世界トップシェアを占めるバイオマス燃料のサプライヤーであり、同社のバイオマスナフサ は植物油や廃食油等の再生可能原料から製造される。バイオマスナフサを使用することで、原料からプラスチック製品が廃棄されるまでのライフサイクルにおけるCO2は、石油由来ナフサ使用時に比べて大幅に削減されることが見込まれる。また、上流原料のみをバイオマス化するため、国産バイオマスプラスチックの品質は石油由来の既存品と変わらず、国産化によって持続可能なバイオマス原料から製造されていることのトレーサビリティも向上する。

●ISCC PLUS認証

ISCC(International Sustainability and Carbon Certification)が展開するISCC PLUS認証(国際持続可能性カーボン認証)を、豊田通商は2021年6月、三井化学は11月に取得した。同認証は、EUのバイオマス燃料などの認証として既に広く認知されており、複雑な生産工程のサプライチェーン構造を持つ化学産業、石油化学製品に有効なマスバランス方式に対応した認証制度だ。

「認証制度ということで付け加えますと、現在国内で普及するバイオマスプラマーク(JBPA)、バイオマスマーク(JORA)は、バイオマス由来原料の実測値が求められるため、マスバランス認証製品には、現時点で使用はできない状況です。また、まだまだバイオマスナフサの生産量が限定的である、日本のGHGインベントリに含まれないなど課題はありますが、この方式は複雑な原料体系と誘導品、複雑なサプライチェーンを持つ化学業界が、社会のカーボンニュートラル化に貢献するために必須のアプローチです。課題を克服しながら取り組んでいきたいと考えております」(豊田通商 環境・基礎化学品部 合繊・サステナブル原料グループ)

マスバランス方式を取り入れているパーム油のRSPO認証(Roundtable on Sustainable Palm Oil)は食品、洗剤やバイオ燃料等の分野ではよく知られているが、管理方式の違いによって、4つの表示基準を定めている。WWFのホームページによればアイデンティティプリザーブド(IP)、セグリゲーシ ョン(SG)、マスバランス(MB)、ブックアンドクレーム(B&C)の4つで、IPは、認証された生産現場から最終製品製造段階に至るまで完全に他のパーム油と隔離され、どの生産農園から得られたのかが特定できる認証モデルだ。以降トレーサビリティの確かさの順となっており、マスバランスは認証農園からの認証油が流通過程で他の非認証油と混合される認証モデル。物理的には非認証油も含んでいるが、購入した認証農園とその数量は保証される。

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3520.html

レジ袋の有料化などでバイオマスプラマークやバイオマスマークの認知と普及が大きく進み始めたが、流通事業者や消費者にどのようにわかりやすい表示システムをつくるか、認知度向上が鍵と思われる。ISCC PLUS認証を取得する化学メーカーも増えており、今後の動きに注目したい。

メタンを巡る攻防始まる COP26 グローバル・メタン・プレッジ 東京ガス等のメタネーション実証試験 (2021.12.7)

英国北部グラスゴーで開催されたCOP26(第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議)は、11月13日に閉幕した。気温上昇1.5度以内を目指し、2022年末までに2030年の排出削減目標を各国が再検討、石炭火力発電の段階的な削減、途上国への資金支援の拡充、国際排出枠取引ルールなどが全体で合意し、前進はしたが、力強く加速するには難しい実態を露呈した。そういった中で、賛同できる国だけで推進するテーマ別有志連合が数多く誕生した。

バイデン米大統領はCOP26会期中の11月2日、温暖化ガスの一種であるメタン(CH4)の排出削減に向けて約90カ国・地域が加わる国際連携の枠組み「グローバル・メタン・プレッジ」を立ち上げると正式に表明した。2030年までに2020年比で30%減らすとし、「今後10年で最も重要な取り組みの1つになる」と呼びかけた。

バイデン氏は、2021年9月の米国主催の「エネルギーと気候に関する主要経済国フォーラム」で、立ち上げに言及、EUと発足を表明し、COP26までに日本を含む90を超える国・地域が参加の意向を示していた。

メタンは、油田やガス田から採掘される天然ガスの主成分であるが、天然ガスを採掘する時にも発生する。また、生ごみなどを嫌気醗酵させて得るバイオガスの主成分や海底などに存在するメタンハイドレートとしても注目される。また、自然の中ではメタン産生菌の活動により湿地や池、水田で枯れた植物が分解する際に発生、家畜のげっぷにも含まれているが、CO2に次いで地球温暖化に及ぼす影響が大きな温室効果ガスである。CO2の25倍の温室効果があるとされ、地球の気温上昇を産業革命前より1.5度以内に抑えるパリ協定目標の達成にはメタンの排出削減が欠かせない。

米国では米環境保護局(EPA)が2021年11月、石油・ガス生産で発生するメタンの削減を企業に義務付ける規制案を発表した。メタンの発生状況をより厳しく監視するなど基準を設け、石油・ガス生産における2030年のメタン排出量を2005年比で74%抑える。米国のメタンガス排出規制はオバマ政権時の2016年に制定されていたが、トランプ前政権は2020年9月に廃止されたが、同規制を復活させた。

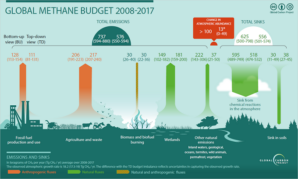

国立研究開発法人国立環境研究所によると、グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)は、2020年7月、メタンの全ての発生源と吸収源をより詳細に網羅した最新版の世界のメタン収支「世界メタン収支2000-2017」を公表した。同プロジェクトは、2001年に発足した国際研究計画で、持続可能な地球社会の実現をめざす国際協働研究プラットフォーム「フューチャー・アース」のコアプロジェクト。グローバルな炭素循環にかかわる自然と人間の両方の側面とその相互作用について科学的理解を深める国際共同研究を推進している。

グローバル・カーボン・プロジェクトHP資料より

「世界メタン収支2000-2017」の研究結果から明らかにされた直近10年間(2008~2017)の世界のメタン収支の全体像は上図である。メタンの発生源には自然起源と人為起源があり、メタンの総放出量に対する人為起源の割合は約60%と半分以上を占めている。この報告書によると、世界のメタン放出量は、過去20年間に10%近く増加したという。主要発生源は、農業及び廃棄物管理、化石燃料の生産と消費に関する部門の人間活動という結果であった。一方、湿原、湖沼、貯水池などの様々な自然発生源から放出されるメタンの放出量はほとんど変化していないという結果であった。

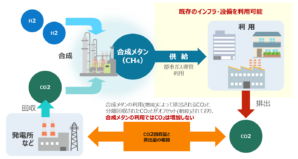

温室効果ガスのメタンの排出を抑える動きがある一方、日本国内では、2021年6月、経済産業省資源エネルギー庁の中にメタネーション官民協議会が立ち上がり、議論が進められており、専門サイトも構成された。東京ガス㈱、大阪ガス㈱、アサヒグループなどではCO2から都市ガス原料、企業内エネルギーのメタンを合成するメタネーションの実証試験が始まっている。

メタネーションによるCO2削減効果(経済産業省資源エネルギー庁HPより) https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/methanation.html

メタネーションとは、再生可能エネルギー等由来のCO2フリー水素とCO2を利用した合成メタンの呼称で、将来の都市ガスの脱炭素化に向けた有望な技術の1つと位置付けられる。合成メタンの利用(燃焼)によって排出されるCO2と分離回収されたCO2とがオフセット(相殺)されており、メタネーションされた合成メタンガスの利用ではCO2は増加せず、カーボンニュートラルメタンとなる。ガス利用機器も含めた既存の都市ガスインフラ・機器を有効活用でき、追加的な社会コストを抑制しつつ、都市ガスの脱炭素化を達成できるというものだ。第6次エネルギー基本計画には、天然ガスの代替として合成メタンを活用することがカーボンニュートラル化を目指す手段の一つとして掲げられ、また経済産業省が関係省庁が連携して発表したグリーン成長戦略では、2030年までに既存インフラへ合成メタンを1%注入することが目標に掲げられている。水素とCO2を高温高圧状態に置き、メタンと水を生成するサバティエ反応(下式)を用いる メタネーションは、基本的技術は確立されており、今後、合成メタン製造コストの低減、設備の大規模化等実用化に向けた技術開発が課題だ。

![]()

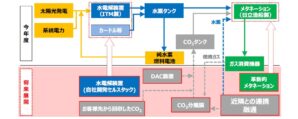

東京ガスは、都市ガスの脱炭素化技術であるメタネーションの実証試験を、2021年度内に開始すると7月、発表した。

実証試験は、再生可能エネルギー由来の電力調達から合成メタン製造・利用までの一連の技術・ノウハウの獲得、水電解装置・メタネーション装置の実力値や課題の把握、システム全体での効率等の知見獲得を目的に横浜市鶴見区の同社敷地内で実施する。メタネーションについては、既存技術であるサバティエの実証に加え、より一層の高効率化を目指す「ハイブリッドサバティエ」、設備コスト低減が見込める「PEM CO2還元技術」(Polymer Electrolyte Membrane:固体高分子電解膜)やバイオリアクター等の革新的技術開発を、複数の機関と連携して進める。将来的には、地域のカーボンニュートラル化に向けた地産地消モデルの検討や開発した技術の実証を行うとともに、同社LNG基地などでのより大規模な実証試験、サプライチェーンの構築につなげていく。

実証試験の全体イメージ

また、同社は11月、三菱商事㈱とカーボンニュートラルメタンである合成メタンのサプライチーン構築に向けた北米、豪州等における事業可能性調査を、さらに、マレーシアの国営石油会社 Petroliam Nasional Berhad(ペトロナス)、住友商事㈱と、マレーシアにおけるサプライチェーンを構築する事業可能性調査を共同で開始すると発表した。

大阪ガス㈱と㈱INPEXは共同で、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成事業のもと、ガスのカーボンニュートラル化に向けたメタネーションシステムの実用化を目指した技術開発事業を開始すると2021年10月、発表した。本事業の実証はINPEX長岡鉱場(新潟県長岡市)越路原プラントに接続して構築する場所にて行う。

本事業では、INPEX長岡鉱場内から回収したCO2を用いて合成メタンを製造する実証実験を2024年度後半から2025年度にかけて実施すると共に、製造した合成メタンを同社の都市ガスパイプラインへ注入する。なお、本事業で開発するメタネーション設備の合成メタン製造能力は約400 Nm3/hを予定、これは現時点で世界最大級の規模になるという。

INPEXは2017年から長岡鉱場でメタネーション基盤技術開発を行っており、その経験を活かし、本事業全体の取りまとめや設備のオペレーションを担う。一方大阪ガスは、省エネルギーで合成メタンを製造できる触媒技術やスケールアップに関する設計ノウハウ等のエンジニアリング力を活用し、メタネーション設備の設計とプロセスの最適化を担う。

また、長岡鉱場での実証実験と並行して、オーストラリア等の再エネ由来によるグリーン水素製造が安価で行える国でメタネーションを行い、日本へカーボンニュートラルメタンを輸入する事業性評価や、CO2メタネーションを国外で実施した際の環境価値の国内移転に向けた制度検討等も実施していく。

アサヒグループホールディングス㈱(東京都墨田区)の独立研究子会社であるアサヒクオリティーアンドイノベーションズ㈱(茨城県守谷市)は、アサヒグループ研究開発センターにメタネーション装置(上図)を導入し、2021年9月から国内食品企業では初となる実証試験を開始した。

メタネーションで製造した合成メタンは、将来的には、ボイラや燃料電池などの燃料への使用を始めとした、工場内でのカーボンリサイクルへの展開の可能性を検討していく。今回のメタネーション実証試験では、CO2分離回収試験装置で回収したCO2の有効な用途を開発するために取り組む。回収したCO2をメタネーション装置内で発生させる水素と反応させ合成メタンを製造し、燃料としての利用を検討する。

グローバル・カーボン・プロジェクトの発表では、自然界から発生するメタン発生量は大きな変化はしていないとはいうものの近年の温暖化の進行はメタン産生菌は増殖活性に影響を与える可能性もある。また、メタネーション技術は、既存のインフラや設備が利用できる、転換コストが抑制できるという点では加速がしやすい技術だ。今後の研究や動きに注目だ。

急務のSAF普及~微細藻類由来の競争力あるSAF生産体制構築に向け、標準化推進 日本微細藻類技術協会(IMAT) (2021.11.16)

全日本空輸(ANA)と日本航空(JAL)は10月8日、代替燃料「SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)」の理解を広げるため共同レポート「2050年航空輸送におけるCO2排出実質ゼロへ向けて」を策定したと発表した。

共同レポートでは、SAFは従来の航空燃料よりもCO2排出量を約80%削減でき、2050年の航空輸送でのCO2排出量実質ゼロの目標達成に不可欠なものであると紹介。一方で、世界のSAF生産量は需要の0.03%未満に留まり、価格も従来の化石燃料を大幅に上回る状態が続いており、量産と普及が急務であるとした。2030年には、最低でも使用燃料の10%をSAFに移行する必要があるという。

日本の航空会社と日本へ就航する海外の航空会社が国内の空港で給油するために必要なSAFの量は、2050年にCO2排出量実質ゼロを達成するためには、最大2300万キロリットルだという。ANAによると、コロナ前の2019年1年間に国内で日系航空会社と海外の航空会社が消費した既存の航空燃料は1200万キロリットルだったといい、約2倍にあたる量になる。航空需要の拡大が今後見込まれるアジア圏のSAF市場は、2050年に約22兆円という巨大市場になるという。

https://press.jal.co.jp/ja/items/uploads/29b739f32e77631451b59a6c03bf77b906ac9e8a.pdf

遡った2021年6月18日、木くずや微細藻類を原料とする国産のSAFの技術開発に取り組むNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、NEDOの事業で民間企業が製造、国際規格に適合したSAFを日本航空(JAL)と全日本空輸(ANA)が6月17日の国内線定期便に使用した。JAL便のSAFは木くずから製造されたものと微細藻類由来のものを混合し、ANA便のSAFは微細藻類から作られたもののみ使用した。木くずを原料とした燃料の生産技術開発は、三菱パワー㈱、㈱JERA、東洋エンジニアリング㈱、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、微細藻類を原料に燃料の生産技術開発は、㈱IHIに委託され実施された。

航空分野におけるCO2削減の取り組み状況(国土交通省会議資料より)

ICAO(国際民間航空機関)は、CO2総排出量(2019年基準値)を2021年以降増加させない目標を決定、その手段のひとつとしてSAFの活用を掲げている。2027年には多くの国で航空会社が排出量の削減が義務化される予定で、多くのエネルギー企業などがしのぎを削る中、欧米が先行している。

SAFは従来「バイオ燃料」と呼ばれていたが、これまでの植物油などに加え、さまざまな原料から製造されるようになり、IATA(国際航空運送協会)が呼称を改めた。電動化や水素についても研究されているが、電池は植物油などに比べ、重量エネルギー密度が低く、また燃料と異なり電力を消費しても軽くならないため長距離飛行する旅客機には難しいといわれる。水素はEUのエアバスが2035年の実用化を目指しているが、開発途上技術だ。ボーイングは2021年1月、2030年までに全ての民間航空機に100%SAFを使用できることを保証することをコミットすると発表した。そういったことから、陸上バイオマスに比べて単位面積あたりの生産性が高く、そのCO2固定能力により火力発電所などから排出されるCO2を再利用できる微細藻類が航空燃料の国際規格にも登録され、注目されている。

https://www.mlit.go.jp/common/001403137.pdf

BioJapan2021 NEDOブース

BioJapan2021は、横浜パシフィコにおいて、2021年10月13~15日開催された。その中で、NEDOは展示出展、また「持続可能な社会実現に向けたバイオの貢献と可能性」と題したNEDOセミナーが開催された。SAFの製造プロジェクトについての解説の中では、バイオジェット燃料の普及に向け、昨年秋より始動している、市場形成や社会実装を後押しするサプライチェーンの構築と、カーボンリサイクルに寄与する原料の基盤技術を強化する研究開発6案件について発表された。またバイオジェット燃料の原料となる微細藻類について、安定的に大量培養する技術を確立するとともに、研究拠点を整備する考えで、これにより商用化にあたっての課題解決や標準化を進め、培養技術を活用したカーボンリサイクルの実現につなげていくと発表された。

| ■実証を通じたサプライチェーンモデルの構築 | |

| テーマ名 | 実施先 |

| (1)油脂系プロセスによるバイオジェット燃料商業サプライチェーンの構築と製造原価低減 | ㈱ユーグレナ |

| (2)国産第二世代バイオエタノールからのバイオジェット燃料生産実証事業 | ㈱Biomaterial in Tokyo |

| 三友プラントサービス㈱ | |

| ■微細藻類基盤技術開発 | |

| テーマ名 | 実施先 |

| (3)海洋ケイ藻のオープン/クローズ型ハイブリッド培養技術の開発 | 電源開発㈱ |

| (4)熱帯気候の屋外環境下における、発電所排気ガスおよびフレキシブルプラスティックフィルム型フォトバイオリアクター技術を応用した大規模微細藻類培養システムの構築および長期大規模実証に関わる研究開発 | ㈱ちとせ研究所 |

| (5)微細藻バイオマスのカスケード利用に基づくバイオジェット燃料次世代事業モデルの実証研究 | ㈱ユーグレナ、㈱デンソー |

| 伊藤忠商事㈱、三菱ケミカル㈱ | |

| (6)微細藻類由来バイオジェット燃料生産の産業化とCO2利用効率の向上に資する研究拠点及び基盤技術の整備・開発 | 一般社団法人日本微細藻類技術協会 |

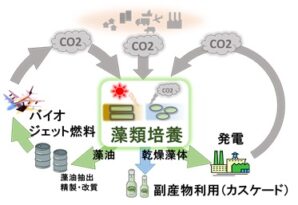

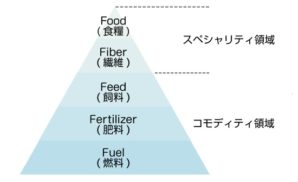

下図は、バイオジェット燃料の生産コスト低減や副生物の有効利用にも取り組み、微細藻類の培養技術を活用し、カーボンリサイクルの実現を進めるイメージだ。

そういった動きがある中、NEDOの研究開発案件の中でも発表された、一般社団法人日本微細藻類技術協会(川崎市高津区)の野村事務局長、松崎事務局長補佐、青木主任研究員に実証事業の概要、同協会の発足の経緯やミッションなどについて、お話を伺うことができた。

同協会は、2020年5月、設立された。東京大学大学院農学生命科学研究科の芋生 憲司教授を代表理事とし、2021年10月末時点の会員企業は、㈱IHI、ENEOS㈱、㈱ちとせ研究所、㈱デンソー、マツダ㈱、三菱化工機㈱、㈱ユーグレナの7社で構成されている。

「微細藻類はこれまで健康食品の原料などに利用されてきましたが、燃料利用としてはまだ事業化されておりません。燃料とするには、安定生産、CO2の排出削減が可能なことなどが必要条件となります。化石燃料とのコスト競争力についてもよく課題に挙げられますが、我々は、前述した条件を満たした燃料に対し、まずはそれらの価値を正しく評価し、その評価に見合った値段をつけることが重要であると考えています。また、個別の研究機関や事業者の努力でこれらの課題を克服することは容易ではなく、これまで得られた、また、今後得られる有用な知見、データを統合していく必要があると考えています」(野村氏)

●微細藻類研究拠点の整備

●試験方法や評価基準の標準化と普及

●研究者や事業者への交流機会提供による事業創出支援

「上の3つは、当協会のミッションですが、日本の多くの産業が、世界レベルで競争力を発揮できるのはオールジャパンとして評価基準、規格が定まっているからに他なりません。微細藻類においては、これまでそのような評価基準が無いことが、新規事業者の参入や技術発展のハードルとなっていました。これらの課題解決のため、当協会は国内の研究者・事業者の知識や技術、意見を集約し、高度な研究開発に対応した微細藻類研究拠点の整備と試験方法や評価基準等の標準化をまず行っていくことを目的としております」(野村氏)

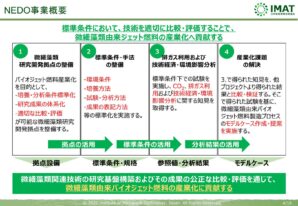

2020年10月、同協会は、NEDOの公募において、「微細藻類研究拠点における基盤技術開発」に採択された。その概要は、上図のようなものだ。具体的には、微細藻類からバイオジェット燃料を製造する各種工程について、網羅的且つ高精度に技術検証が可能な屋内研究拠点を広島県大崎上島に建設し、運用を行う。

「大崎上島の研究拠点には、微細藻類の培養システムとして、一般的に利用される3種類の異なる形状の培養設備を導入し、それぞれに光環境・水温制御システム等を導入することで世界各地の環境を模した条件下における培養試験を実現していきたいと考えています」(松崎氏)

また、培養後の微細藻類の収穫や濃縮、乾燥の工程、バイオマスに含まれる成分の抽出や分析等に用いられる装置類もそれぞれ複数種類導入することで、微細藻類バイオジェット燃料の製造に関わる各種工程について複数のアプローチを用いた技術検証を可能とする研究拠点を整備する考えだ。

「新研究施設は、今年5月に着工し、建設を進めており、11月末に竣工予定です。現在、培養設備を優先して移設を開始している状況で、2021年度中に研究拠点の本格稼働、準備完了を見込んでいます」(野村氏)

また、研究施設は中国電力大崎発電所構内、中国電力と電源開発の共同出資により設立された大崎クールジェン(株)の敷地内に建設されるが、CO2分離回収技術などの実証試験が実施されており、新研究施設では、分離回収されたCO2も利用する予定。また、敷地内にはNEDO環境部が出資している、Gas to Lipids バイオプロセスの開発など別のカーボンリサイクル事業もスタートするという。

(追加情報1)新研究施設の開所式については、2021年度内調整中とのことであるが、建設会社からの引き渡しが完了した画像(上画像)をお送りいただいた。(2021.12.20)

(追加情報2)新研究施設の開所式については、新型コロナウィルスオミクロン株感染拡大のため、予定を延期し、4月以降になる見通しとのこと。(2022.2.3)

「NEDOの実証事業の考え方でもありますが、カスケード利用、燃料のみだけではなく副産物と合わせた生産システムを試行していく考えです。また廃棄物系とのコスト比較の問題はありますが、微細藻類の場合は、まずは、CO2排出削減や量産体制、製品の評価体制を確立できるかということが鍵を握ると考えています。また、SAF、その中の微細藻類を利用した開発競争は既に世界で始まっており、米国はエネルギー自給、自国生産という方針がベースになっていますが、日本の場合は、四季があるという状況で、1年の中で大きな環境の差が生じるため、日照や気温などが微細藻類に適した海外生産も視野に入れています。EUの場合は、気候変動対策の先導的な役割を担う使命感があるといったところが特徴でしょうか。いずれにしても共通するのは、いかにCO2排出削減効果の高い燃料を量産し、それらをどのように評価するかということですね」(野村氏)

COP26では、森林の壊滅的な喪失危機が議題となり、世界100カ国超の首脳は、2030年までに森林破壊を終わらせると約束する文書に署名した。バイオマスの燃料利用については、生産・輸送の過程で温室効果ガス排出が大きいケースがある、あるいは森林などの生態系の大きな劣化を伴うケースがあることから、再生可能エネルギーと認めるべきではないという議論が欧米では起こっている。多くのバイオマスは空気中から炭素を固定する。再生可能エネルギーであるとするのは、それを燃焼させて温室効果ガスが発生しても、カーボンニュートラルであるという考え方に立脚しているが、リカバリーに長い時間を要する場合もある。一方、微細藻類の燃料活用は工業的な生産のプロセスにおいて、発電所等から排出されたCO2を利用する方式をベースとしている。広島県大崎上島を拠点として、国内の微細藻類の環境性能や製造の標準化を推進し、業界の地力を高め、巨大なSAF市場にどう貢献するのか、今後の同協会の動きに注目だ。

次世代食料資源の開発に挑む アルガルバイオのマーケットイン型藻類事業 食品開発展2021セミナー・展示から (2021.11.10)

食品開発展2021(主催:インフォーマ マーケッツ ジャパン)は、2021年10月6日~8日、東京ビッグサイトで開催された。食品分野の研究・開発、品質保証、製造技術者向けの専門展示会であるが、2021年は、気候変動問題などの地球環境問題や人口増加に絡み、フードロス削減や、フードテック、プラントベースフードの潮流が起こる中、2021記念セミナーでは、「フードテックへの挑戦」「プラントベースフードの開発」と題したセミナーが開催された。セミナーや関係の展示を追った。

「次世代食料資源としての藻類の可能性」と題したセミナーは、(株)アルガルバイオ(千葉県柏市)の木村代表取締役社長より行われた。なぜ今藻類が注目されるのか?藻類市場や藻類を用いたアプリケーションの解説が中心に発表された。また、出展した同社のブースでは同社の取り組みついても、お聞きすることができた。

展示ブースから

今年の7月29日は、アース・オーバーシュート・デーであったという。「地球全体の生態系が赤字になっている状態を「オーバーシュート」と呼びます。地球には資源の純輸入がないため、地球レベルでは生態系の赤字とオーバーシュートは同じことになりますが、この日は、地球が1年間に再生する生物資源を人類がすべて使い果たした日として、国際シンクタンク・グローバル・フットプリント・ネットワーク(GFN)が発表しています。2021年の7月29日以降12月31日まで過去の遺産(貯金)を切り崩しながら人類は生き延びることになります。つまり私たちは1年で地球約1.7個分を消費している計算になります。地球が足りない、今後予測される人口増に対して、また温暖化による自然災害の増加などの中で、水、タンパク質、穀物が足りないというわけです」(木村社長)

こういった状況の中で、藻類に着目する理由は、

●CO2と水から、光合成によって、糖、タンパク質、脂質などを生産する。

●炭水化物やタンパク質などを原料として必要としないため食糧との競合がない。

●健康機能性素材、食品原料、飼料やバイオ素材などを直接生産することが可能である。

また、藻類のいくつかの特徴として挙げられるのが、次のようなデータや事例だという。

1)藻類バイオマスは種によって脂質含量も高く、生物全体が可食と捉えることができることから、他の陸上作物に比較し、利用の効率性が高い。他えば、ダイズにおいては、植物体に占める可食部の割合は、約12,5%、藻類バイオマスは生物全体が可食となれば100%となるという。

2)どんな場所でも生産できるという特徴もある。例えば農業への利用が厳しい砂漠地等に位置するにも関わらず、海外では藻類の生産は行われている。土地の太陽光や気温に適応することが可能な株、水の効率的な提供という問題はあるが、栽培が可能という。

3)また、カーボンニュートラルの観点では、産業排ガス、産業排水などにおいて藻類を活用し、アンモニウムやリン酸塩を除去する例などもあり、廃棄物の浄化とCO2の吸収を同時に行い、発生するバイオマスや酸素を有効に活用していくことも検討されているという。

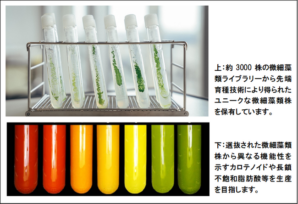

同社は2018年3月、東京大学発のベンチャー企業として千葉県柏市で竹下毅氏が東京大学特任研究員を経て「藻類研究を社会に役立てたい」という思いで創業した。東京大学における20年にわたる研究の成果としての藻類株ライブラリーを基に、藻類由来のオイル成分(脂肪酸等)やカロテノイド類などの分野で様々な企業や大学等と、ウェルネス、フードテック、ビューティーといった人々の食と健康に資する藻類の共同開発を続けてきた。

同社の事業研究成果

2020年には、リード・インベスターである東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC)支援体制のもと、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の2020年度支援事業において助成金の交付を受け、微細藻類の大量培養技術の開発を進めてきた。微細藻類は世界に数万から数十万種が存在すると言われているが、産業利用されている種は数十種に過ぎず、その理由のひとつとして、微細藻類は株毎に最適な培養条件が異なるため、実用化に向けた大量培養の技術ハードルが高いことが挙げられるという。

創業4年目の2021年5月、更なる事業成長を見据えた組織構築とコーポレート・ガバナンス強化のために、商社でフードテック分野の事業経験のある木村氏が経営統括分野、竹下氏が研究開発分野を担い、育種・培養技術を組み合わせて「藻類」による「共生・循環型社会」の実現を目指す体制にシフトした。

同社は新体制のもと、藻類の研究開発で、人々と地球の未来に貢献する」をスローガンに掲げる。「弊社の理念達成のためには、藻類の産業利用を加速させていく必要があります。その鍵となるのが、当社が描く「藻類プラットフォーマー」としてのマーケットイン型の研究開発経営です。 藻類の裾野を広げていくためには、ウェルネス、ウェルビーイング、代替タンパク質、循環型社会構築など市場のニーズに適したプロダクトやソリューションを開発することが不可欠ですが、藻類を扱う多くの企業が単一特定の藻類株を用いて用途開発を進めるプロダクトプッシュ型が主流です。弊社は、幅広い顧客ネットワークから得られた様々な市場のニーズ・ウォンツを実現するため、東京大学での長年の研究で培ったユニークな藻類株ライブラリー・スクリーニングや培養製法、育成技術といった技術ノウハウを掛けあわせ行くことを構想しております。共同開発あるいは自社開発モデルも織り交ぜ、最適なソリューションを提供したいと考えています」(木村社長)

10月11日、1kL閉鎖型フォトバイオリアクター2基(上図)を新たに導入すると同時に、遠心分離機や殺菌装置、スプレードライヤなど藻類の一貫培養設備を備える「Clean Technology Lab+(クリーンテックラボプラス)」を千葉県・柏市に開所したと発表した。1kL閉鎖型フォトバイオリアクターの導入は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の事業化支援によるもので、同ラボは、藻類の培養から回収までを一貫して行える設備を備え、様々な藻類種における大量培養条件の検討をこれまでの約10倍のスケールで実施することができるという。

単一特定の藻類株を用いて用途開発を進めるプロダクトプッシュ型に対して、同社の市場のニーズに適したプロダクトやソリューションを開発するマーケットイン型の研究開発経営。東京大学の長年の研究成果をベースに藻類事業の新たな事業手法を切り開くか、同社の今後の展開に注目である。

産学官連携で開発進む国内フードテック 機能性植物原料注力のBGG Japan 食品開発展2021の注目のセミナー・展示から (2021.11.10)

食品開発展2021(主催:インフォーマ マーケッツ ジャパン)は、2021年10月6日~8日、東京ビッグサイトで開催された。2021年は、健康、美味しさ、分析・計測、衛生のコンセプトに加え、地球環境問題や人口増加に絡み、フードロス削減や、フードテック、プラントベースフードの潮流が起こる中、発信のテーマの軸となった。2021記念セミナーでは、「フードテックへの挑戦」「プラントベースフードの開発」などをテーマとするセミナーが開催され、関係の展示なども追った。

2021記念セミナーの「フードテックへの挑戦」カテゴリーでは、農林水産省農林水産技術会議事務局 研究推進課 産学連携室齊賀室長による「フードテックをめぐる情勢 産官学連携による新市場の創出」と題したセミナーが行われ、農水省が推進する関連分野政策等について解説がされた。

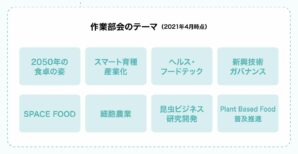

農水省によると「フードテック」とは、生産から流通・加工・外食、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びそのビジネスモデルであり、2020年3月閣議決定された食料・農業・農村基本計画においても、「新たな価値の創出による需要の開拓」施策の中にも位置づけられている。その取り組みは、気候変動や世界人口の爆発によって大きく増加するタンパク質需要を検討テーマにした「農林水産省フードテック研究会」を経て、2020年10月に立ち上がった「フードテック官民協議会」では、フードテック全般へと対象が広げられた。協調領域の課題解決、新市場の開拓に向け、作業部会が立ち上がり、対応方針の策定、調査や専門的な議論が進む。作業部会の2021年4月時点のテーマは下記となっている。

FOOD TECH Lab HPより

また、農水省ではフードテックを始めとした農林水産業、食品産業分野におけるイノベーションを創出するため、オランダのフードバレー等の仕組みを参考にしながら、下記を柱とする産学官連携の推進が進められている。

●様々な関係者が集う場づくり→「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会

●アグリテックやフードテック分野における研究・スタートアップへの支援

●研究成果とビジネスをマッチングする「アグリビジネス創出フェア」を実施

また、持続可能な食料システムの構築という軸では、「みどりの食料システム戦略」が、2020年5月に策定され、動き出している。

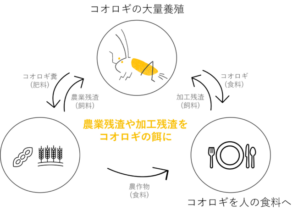

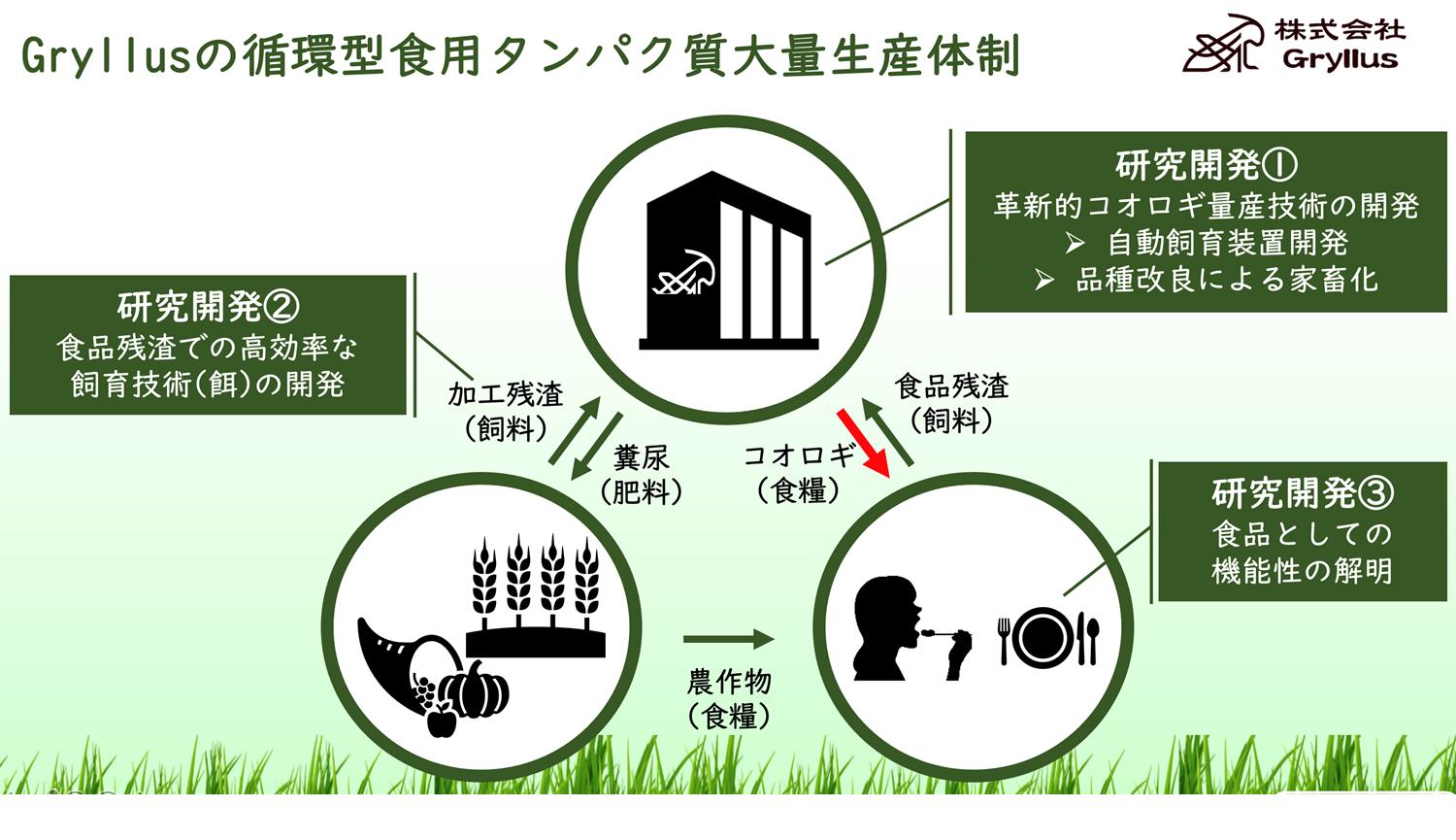

また、「循環型食材“サーキュラーフード”としての食用コオロギの可能性について」と題したセミナーでは、(株)グリラス 代表取締役 渡邉氏が昨年に続き講演され、食品残渣によって生産された循環型食材としての食用コオロギのプロジェクトについて紹介した。

コオロギは食品ロスを餌として育てることで、捨てられるはずだった食材を再度タンパク源としてアップサイクルを行い、その糞は農作物の肥料として活用することができる。これらの特性からコオロギを、「農業」「食料」を含めた3つの間に新しい循環を生み出すことのできる食材“サーキュラーフード”と位置付け、新たな環境付加価値をコンセプトとしたオリジナルブランド「C. TRIA」を2021年6月より展開している。昆虫食といった場合、国内では戸惑う向きもある中、ブランドオープン時には、はじめてコオロギを食べる方にも気軽にお試しいただくため、クッキーとチョコクランチの2種のお菓子を展開。第2弾の秋のラインナップでは、より多くのシーンでコオロギが食の選択肢となれるよう、主食であるパンと主菜となるレトルトカレーを発売した。

展示会場では藻類、海洋生物などによる機能性食品などを追った。

●BGG Japan ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン

世界最大級のヘマトコッカス藻培養設備(同社HPより)

機能性表示食品制度に対応する素材、アスタキサンチン、リンゴポリフェノール、フコキサンチンなど多様な植物由来の機能性原料を展示した。BGGJapan(株)(東京都中央区)は、中国・北京市に本社を置く北京金可グループ(BGG)の日本法人。同グループは、植物科学分野において優れた研究開発能力を持ち、独自の培養や栽培から行っており、食品、医薬品、飲料、化粧品、健康食品、たばこ等に使用される機能性原料を製造し、国際展開を進める。

アスタキサンチンとはエビやカニ、サケ、藻類など様々な生物の中に存在する赤いカロチノイド色素であり、強い抗酸化作用を持ち、体内の酸化を抑制する働きがある。また、紫外線に対して眼や皮膚の保護作用や機能性上昇、持久力改善などが報告されているが、今回の展示会では微細藻類ヘマトコッカス由来アスタキサンチン『AstaZine』の視力改善効果について発表した。

また、同グループは、中国・雲南省に世界最大級のチューブ型フォトバイオリアクター方式のヘマトコッカス藻培養工場を持っており、2021年10月、増設工事が完了したと発表。同社によると世界最大を誇る規模であるという。

●Aker BioMarine Antarctic AS クリルオイル

画像提供:Aker BioMarine Antarctic AS

日本では南極オキアミとして知られる、甲殻類・動物性プランクトンのクリルから採取された、「SUPERBA」クリルオイル、コラボ商品のサプリメントなどを展示した。桜エビに似たクリルは、EPAやDHAのオメガ-3脂肪酸、リン脂質、コリン、アスタキサンチンを豊富に含む。Aker BioMarine社は、ノルウェーに本社を置くバイオテクノロジー分野のイノベーター企業で、エネルギープラント建設などを手掛けるAker ASAの子会社。クリルを資源とする栄養補助食品、水産養殖関連製品および動物の飼料の生産販売を展開する。クリルオイルは魚類特有の後味がないことや、魚油と比較して体内への吸収率の良いのが特徴だ。同社のクリルへの取り組みの経緯について、「Kjell Inge Rokke会長が南極オキアミについて知ったのは子供の頃です。南極の海は非常に栄養豊富なのですが、南極海での漁獲が大変過酷であり、当時はその資源を利用することができませんでした。いずれ実現させると信念を持ち続け、Akerグループの会長になってAker BioMarine社を立ち上げました」(日本事務所 山本代表)。

また、同社は海洋管理協議会(MSC)の認定を2010年に取得、海洋環境を保護するため、エコ・ハーベスティングと呼ばれる漁獲システムを独自開発し、クリルを捕獲している。「2022年1月、日本法人設立に向けて準備中です。また弊社では、クリル由来のタンパク質商品の開発を進めており、近年に発売を予定しております」(山本代表)

●伊那食品工業 海藻由来の伊那寒天~こんにゃく粉製品

展示ブースから

伊那食品工業(株)(長野県伊那市)は、海藻を原料とする寒天の可能性を拡げ、製造技術や物性改良の研究に取り組み、「伊那寒天」は食品だけではなく、医薬品、化粧品、化成品など様々な産業分野で利用されている。「イナゲル」は、天然の多糖類の組み合わせで、食感、物性の可能性を更に広げている。今回は、独自加工により製造する特徴あるこんにゃく粉製品を一挙に展示した。こんにゃく臭を限りなく低減したタイプ、粘度発現・分散性に優れるタイプ、ゲル化に凝固剤を必要としないタイプなど。 それぞれの製品が持つ特徴的な物性を活かし、ベーカリー・飲料から惣菜・植物性ミートまで幅広い用途への提案を行った。

●神鋼環境ソリューション ユーグレナEOD-1株由来のパラミロン

展示ブースから

微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)EOD-1株由来のパラミロンを展示した。EOD-1株とは、(株)神鋼環境ソリューション(神戸市中央区)が発見した新規株ユーグレナで、パラミロンを豊富に含む。体内に貯蔵する独特の成分で、その特殊形状から様々な機能性が確認されている。

同社は日本初、「身体的疲労感・精神的疲労感の軽減」で機能性表示を取得、他にも免疫力の向上、糖代謝改善効果、脂質代謝改善効果などの研究成果が確認され、多様な領域での機能性研究が進められている。

同社は微生物を活用した水の浄化システム、醸造システムを投入するなど、微生物の研究に力を注いできた。新規株「ユーグレナグラシリスEOD―1株」の発見を機に、2017年に微細藻類ユーグレナ(ミドリムシ)を原料とする食品事業に参入し、食品メーカーなどにOEM供給しているほか、サプリメントなどの健康食品も手がけている。

●金秀バイオ 微細藻類ラビリンチュラ類

展示ブースから

ラビリンチュラ類は、DHA や EPA、スクアレンなどの有用脂質類、抗酸化能の高いアスタキサンチンなどを細胞内に蓄積する従属栄養性の微細藻類。金秀バイオ(株)(沖縄県糸満市)は、石垣島から採取した優良株を宮崎大学との共同研究により選抜、それを丸ごと粉末化した新規素材やオキナワモズク由来フコイダン等の沖縄県産素材などの展示を行った。同社は沖縄の良質な素材と培ってきた研究・開発力を活かし、沖縄ならではのオリジナル素材供給、原料の開発、製造(抽出)、顧客のニーズに合わせた製品開発、受託加工などを行っている。

ラビリンチュラ類は、機能性食品の他、バイオ燃料、化粧品などへの応用も注目を集める。同社ではオーランチオキトリウムという名称も用いているが、ラビリンチュラの1種という分類になるという。

機能性食品市場においては、有用物質を生産する藻類(微細・大型)や海洋生物由来の商品などがしのぎを削る。海外からの参入、国内大手企業のリソースを活用した新規事業としての展開も動き出している。海洋資源には陸上植物にはない有用物質をもった生物が多いと言われるが、昆虫食なども含め、フードテックの開発が進む中で、今後の展開に注目である。

海洋が創出する新たなエネルギー 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会~潮流発電実用化推進 山口大学ブルーエナジーセンター~塩分濃度差発電 (2021.10.16)

2021年10月5日、今年のノーベル物理学賞にアメリカ・プリンストン大学上席研究員の真鍋淑郎氏が選ばれた。真鍋氏は地球温暖化研究の先駆的存在で、CO2濃度の上昇が大気や海洋に及ぼす影響を世界に先駆けて研究し、現代の地球温暖化予測の枠組みを築いたことが評価された。地球の約7割以上を占める海洋は、地球温暖化の進行において深く関与しているが、極めて大きなエネルギーを持っていることも事実だ。

スマートエネルギーWeekが2021年9月29日から10月1日、東京ビッグサイト青海展示場で開催された。風力分野では、洋上風力発電の展示が活況を呈していた。洋上風力は欧州を中心に急速に拡大しており、広大な国土を持たず、海に囲まれた日本においては、洋上風力は切り札ともいえる。「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」において促進の対象となり、発電設備導入に向けたインセンティブとともに、発電にかかるコストの低減が導入の追い風となっている。そういった中で、海洋環境が作り出す、洋上風力に続く新たなエネルギーも進み始めている。太陽光発電や風力発電などは持続可能な循環型社会の構築に必要不可欠であるが、稼働率、設置場所が限定されるなどの問題点が指摘されている。海洋環境が作り出す新たなエネルギーは、この問題点の補完や水素エネルギーとの連携が可能な分野もある。海洋環境における発電では、洋上風力の他に、潮流、波力、潮汐力、海水塩分濃度差、海水温度差などによる発電が挙げられるが、実証事業、事業化研究などが動きだしている。スマートエネルギーWeekの展示などの中から流れを追った。

潮流発電発電機(出典:九電みらいエナジー)

■長崎海洋産業クラスター形成推進協議会~潮流発電技術実用化事業等の推進

長崎県は、広大な海域と多くの島嶼を有し、海洋エネルギーに関して、大きなポテンシャルを有しており、基幹産業である造船業とエネルギー産業の技術力を活かした海洋エネルギー関連事業の導入が期待されている。同協議会は、産学官の連携のもと、海洋関連市場への参入をめざす長崎県内企業を支援・育成することにより、長崎県域を核とする海洋産業クラスターの形成を図り、地域産業の振興及び雇用の創造に向けて設立された。

ブースでは、潮流発電などの委託実証事業、海洋統合環境無人観測プラットフォーム、海洋エネルギー実証フィールドに関する事業、今後日本で必要とされる海洋開発技術者育成活動の長崎海洋アカデミーなどが紹介された。

●環境省の潮流発電技術実用化事業の推進

環境省の「平成31年度大規模潜在エネルギー源を活用した低炭素技術実用化推進事業のうち潮流発電技術実用化推進事業」において、九電みらいエナジーと同協議会はコンソーシアムを構成し事業者に選定された。2021年1月中旬に長崎県五島市の奈留瀬戸沖水深約40m地点に設置した発電機は大潮時には、定格出力の500KWを発電している。実証事業を継続中だ。

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/tidalcurrent_pg/index.html

潮流発電は、潮流の運動エネルギーを利用し、一般的には水車によって回転エネルギーに変換して発電する方式だ。潮流は、月と太陽の引力で生じる周期的な変動である「潮汐」によって起こる水平方向の流れであり、潮の干満によって規則的に流れるため、発電に利用する場合には予測が可能であり、信頼性の高いエネルギー源となる。「流速に対する地形の影響が大きいですが、海峡や水道など流路の幅が狭い地点では流速が速くなります。日本国内で考えると西日本の方が、そういった地形が多く、潮流発電においては向いているといえるでしょう」(同協議会 松尾氏)

今回の実証事業は、欧州において潮流発電の豊富な運転実績を持つ英国のSIMEC ATLANTIS ENERGY 社等の知見を最大限に活用し、日本の気象や海域に適した潮流発電システムの早期実用化を目指している。

●海洋エネルギー実証フィールドに関する事業や調査事業

海洋エネルギー開発の先駆的な機関である、英国スコットランドにある「欧州海洋エネルギーセンター(EMEC)」をモデルとした「実証フィールド」の国内整備を推進することが決定され、長崎版「EMEC」の実現に向けて進みだしている。

フローティング・ライダー

海洋機器開発に不可欠な海域試験のための実証フィールドを地元漁業組合と協力のもと、指定、諸手続き等に関するサービスを提供している。また、長崎県内の地場産業企業と共同でフローティング・ライダー(海洋統合環境無人観測プラットフォーム)を開発、洋上発電の開発を先行的に進める有望区域に選定された青森県むつ小川原で稼働、データ取得中だ。

洋上風力発電の促進を目的に整備した政策、インフラが潮流発電に転用できる可能性もあり、今後の動きに注目したい。

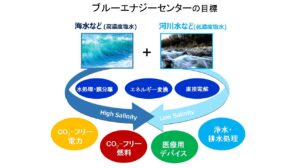

■山口大学ブルーエナジーセンター~塩分濃度差エネルギーの技術開発

水素・燃料電池展の山口県パビリオンの中に、海洋エネルギーの塩分濃度差エネルギー(Salinity Gradient Energy : SGE)、逆電気透析(RED)技術による濃度差発電・水素製造システムが紹介された。山口大学は、学内にブルーエナジーセンターを2018年に設立し、新技術の開発に取り組んでいる。「海水と淡水からエネルギーを生み出すということでブルーエナジーという言葉を使用しています。潮流発電、洋上風力なども含む概念かもしれませんが、ブルーエナジーセンターはBlue Energy center for SGE Technology (BEST)としており、塩分濃度差エネルギー技術(SGE)を主に行うセンターです」(比嘉所長)

例えば淡水1㎥海水1㎥を混ぜた時に、得られうる電力の最大ポテンシャルは約500Whになるという。これは水素量に換算すると約140ℓ分になり、水素で走る燃料電池車が約1.5km走れる計算になる。同センターでは、河川と海水の合流部、海岸域に設置されている下水処理場の処理水放流部などの様々な場所で、現在無駄に捨てられているSGEを有効活用し、電気やCO2フリー燃料の製造に利用する新たな試みに挑戦し、社会実装に貢献する考えだ。

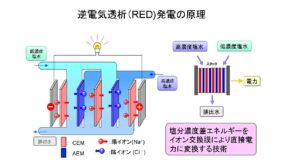

SGE変換技術の原理は、上図のようなものだ。分離膜を利用したSGE変換には主に半透膜を利用した浸透圧発電(Pressure Retarded Osmosis:PRO)とイオン交換膜を利用した逆電気透析(ReverseElectro Dialysis:RED)発電の2種類がある。海水濃度レベルではPROよりも優位性が高いとの報告が行われているRED発電に焦点を絞ると、陽イオンだけを通す陽イオン交換膜(CEM)と陰イオンだけを通す陰イオン交換膜を2つの電極の間に交互に配置した装置をスタックと呼び、その間に海水などの高濃度塩水と河川水などの低濃度塩水を交互に通す。すると膜のイオン選択性により、陽イオンはこの図の右側に、陰イオンは左側に拡散するので、そのイオンの移動が2つの電極により電流に変換されるのがRED 発電の原理だ。

欧米とは異なり日本は岩塩などの塩資源に恵まれていないため古代より海水から塩を作ってきた。特に瀬戸内海地方では多くの塩田があったが、1972年頃からイオン交換膜を用いた製塩が行われ、山口県は歴史的に製塩や塩を原料とするソーダ工業が盛んだった。そのため山口大学工学部にはこの分野に関連した研究を行う教員が多く、このような背景から電気化学・電極、膜工学・化学工学、水処理・浄化技術、生物工学、材料科学の教員が集結して、2018 年7月にブルーエナジーセンターの設立に至った。また、福岡市や沖縄県北谷町の海水淡水化センター及び周南市徳山東部浄化センターにおいて実際の海水、濃縮海水、下水処理水や表流水を用いたSGE技術の実証化研究を行っている。

「これらの研究開発活動や幅広い分野の技術を組み合わせることでSGE 技術の実用化を目指し、またこれらの技術を基に多量の電気や水素の安定供給、浄水・排水処理や医療用デバイスの開発を行うことがこのセンターの目標です」(比嘉所長)今後の動きに注目である。

■佐賀大学海洋エネルギー研究センター

同センターは、展示会出展はなかったが、佐賀大学内の海洋エネルギーの研究施設。海洋温度差発電 (OTEC)、波力発電および得られた電力で水を電気分解し発生させた水素を活用する水素エネルギーを中心に研究・開発を行っている。2002年に現在の組織名称となった。また海洋エネルギーに関連する全国の研究者及び学協会等の要望に対応して、海洋エネルギーに関する日本唯一の共同利用・共同拠点となっている。また、同センターでは、2021年9月9日に第18回海洋エネルギーシンポジウム(OES2021)がオンライン開催された。

https://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/

海洋との長い歴史、深い関わりをもつ自治体、大学などを軸に進む海洋エネルギー開発、そして地域産業との連携が始まっている。脱炭素に向けた、水素エネルギー開発と連携する分野もあり、今後の動きに注目だ。

藻類バイオマス産業化レポート ISAP2021(第7回国際応用藻類学会) オンライン開催 注目の発表から 伊那食品工業等(2021.9.28)

ISAP2021(International Society for Applied Phycology 第7回国際応用藻類学会)が、2021年5月14日から8月13日、オンライン開催された。同学会は、1999年設立の藻類研究(海藻等の大型藻類、微細藻類)をテーマとした世界最大規模の学会。2002年のスペインでの第1回大会開催に始まり、3年ごとに世界各地で開催されている。初めて開催された日本では、一般社団法人藻類産業創成コンソーシアム、国立大学法人筑波大学 藻類バイオマスエネルギーシステム研究開発センター(ABES)、㈱ユーグレナによる、ISAP2020 日本開催組織委員会が構成され運営された。

当初の予定では、リアル会議として幕張メッセにて2020年4月20日~24日開催の予定であったが、新型コロナウィルスの感染拡大により、2021年、つくば国際会議場で開催に変更すると発表された。しかしながら、感染の収束が見込めず、オンライン開催となった。

(筑波大学)

筑波大学内におかれた運営事務局によれば、「ISAP2021会議の参加者数は約350名、セッションやセミナーの発表者数では、スペシャルセッション約50名、オーラルセッションで約100名の発表がありました。フランスのナントで開催された前回の学会では30か国、500名を超える参加でありました。今回は、度重なる会場調整、そして初めてのオンラインでの会議となり、模索とコロナ禍の中で、新たなオンライン運営により無事に前回とほぼ同規模で実施できたことは、大きな前進と考えています。次回の2023年は、開催地等は未定とのことですが、研究開発を加速させる運営の方法も進化していくだろうと考えています」 また、当レポートにおいては、運営事務局には情報・画像提供などのご協力をいただきました。御礼申し上げます。

藻類の研究開発については、人口増加、気候変動対策面などでも実用化に向けたニーズが高まっており、ISAP2021 日本開催組織委員会を構成した3組織についても次の動きがある。藻類産業創成コンソーシアム(AIIC)は、藻類分野で日本最大のグループとして、大学の研究者や企業が主軸となり、藻類の産業利用を研究し、藻類産業の早期確立に取り組んできたが、コンソーシアムとしての活動は、2021年3月を以って締めくくった。基礎研究から実用化、事業基盤づくりに向けた動きに重点を移していく模様だ。ユーグレナ(株)は、企業フィロソフィーを、SDGsを反映した内容に全面刷新。「Sustainability First」を制定し、これを軸とした事業を展開すると発表した。筑波大学・藻類バイオマスエネルギーシステム研究開発センター(ABES)は、2021年4月より、学内の生命環境系リサーチユニットに加わった。

オープニングセレモニーでは、上記のメンバーによる発表が行われた。

●ISAP会長セリーヌ・レブール博士の発表から~ISAP2021のテーマについて

世界の人口が増え続けるにつれて、資源の需要も増える。さらなる枯渇を回避し、健全な地球を維持するために、気候変動と人為的影響を緩和するための新しいアプローチが緊急に必要とされている。2015年のパリ協定は、持続可能な開発への移行を国際社会の主要な優先すべき事項とした。

資源効率が高く、持続可能なバイオエコノミーのために海洋資源を利用することは、増大する需要を満たすための重要な方法と考えている。藻類は十分に活用されていない海洋資源であり、今日の社会が直面している課題への対応に貢献する可能性が高く、この可能性を実現するためには、経済性をサポートする革新的な方法、新しいビジネスモデルの創造、新興企業のサポートなどが必要だ。すべての製品に対する既存および新規の市場の需要開拓に積極的に取り組み、国際貿易と消費者支援における新たな提携を模索する必要がある。一方、気候変動と自然資源の不足という課題は緊急であり、生態系に対する十分な注意を払う必要がある。

ISAPの以前の会議では、藻類の応用と新しい藻類バイオテクノロジーの開発、およびビジネス、健康医薬利用、革新的な製品の開発について議論してきたが、2017年以降、ISAPのテーマは、私たちの地球環境・社会の変化を認識し、すべての人類にとって藻類の利点を探求する場を提供することを主眼としている。

●伊那食品工業の井上修会長による講演~「Seaweed Industry in Japan」から

伊那食品工業(株)は、アルプスの山間部、長野県伊那市に本社を置く。海藻を原料とした業務用寒天メーカーとして1958年、業務をスタートして以来、開発型研究企業として常に用途や技術の開発を進め、総合ゲル化剤メーカーへと成長した。スープやデザートなどの健康食品のみならず、化粧品や医薬品など、ライフスタイルに沿った様々な製品を開発、販売している。同社のブランドの「かんてんぱぱ」は、日常生活の中で手軽に使っていただこうという願いから、家庭用デザートシリーズの名称。「手作り」こそ親子の絆のもとであるという考え方から「ちょっと手作り」がコンセプトだ。

https://www.kantenpp.co.jp/corpinfo/

また、海藻由来の可食性フィルムも開発、販売する。同製品は2019年に開催された海ごみゼロアワード(日本財団、環境省の共同事業)において、審査委員特別賞を受賞した。

https://www.kantenpp.co.jp/corpinfo/business/businessuse/ediblefilm

海藻由来の可食性フィルム(画像提供:伊那食品工業)

寒天はテングサやオゴノリといった海藻から作る。寒天は世界ではほとんど食用にされることなく、細菌などの培養用の用途がほとんどだが、日本では古くから海藻を煮詰めた煮汁を冷まして固化させた「ところてん」に酢や蜜をかけて食べる習慣があった。「江戸時代初期に、ある「偶然の出来事」によってこのところてんから寒天が生まれました。寒天の起源として知られているのは、1685年、京都の伏見で旅館を営んでいた美濃屋太郎左衛門が寒い冬に、食べ残したところてんを屋外に放置したこととされています。夜の間にところてんは凍り、そして日中の日差しを浴びて干からびてしまった。カラカラに乾いたところてんを太郎左衛門は再び食べようと思ったのか、水に浸しておいたところ再びゼリー状になりました。それを食べてみると、何とところてんの海藻臭さが抜けていた。これはいいと作られるようになり、そして漢語で「冬の空」を意味する「寒天」と名づけられました」(井上会長)

寒天原料の海藻(画像提供:伊那食品工業)

寒い冬に凍らせ、そして天日干しにするという自然頼みの製法を同社が工業化した。品質が格段に向上、冬の間だけだった製造期間も通年になった。また、創業当時、寒天生産は、農家が冬場の副業にする程度の産業。天候次第で生産量が増減する上に、原料の海藻が不足すると価格が何倍にも高騰してしまう相場商品だった。オイルショックなどの荒波の中、原料の海藻を海外に求め、チリ、モロッコ、インドネシア、韓国等の現地の会社に技術指導者を派遣し、開発輸入を通じて、共に成長できる生産体制を構築した。

同社は毎年少しずつ会社が成長する「年輪経営」を実践する。1983年に社長に就任した塚越寛最高顧問が提唱し、48期連続の増収増益を達成し、その優良経営にトヨタ自動車など多くの大企業が視察に訪れる。

特別セッションでは、9テーマ群のもと行われた。これらは、研究開発の潮流を示す課題ともいえるだろう。詳しくは、下記を参照ください。

https://isap2020-phycology.org/ (2021年10月まで開設予定)

https://www.appliedphycologysoc.org/

●食品と燃料のための藻類培養の次なる開発テーマ

米国の藻類産業において、現状行われている規模、レベルでの培養では、必要とする大幅な成長に向けて限界に近い。光合成独立栄養による藻類の生産性は、燃料とより付加価値の高い副産物を組み合わせた生産、最適な条件や組み合わせに基づく藻類のバイオリファイナリーによって実現可能であると予測される。一方、世界人口の増加の中で食品や飼料用タンパク質に対する需要が高まっていることも、念頭に置く必要がある。

生産性向上のための菌株選定、生産量を最大化するための生育条件の確立、培養・収穫システムのスケールアップ、藻類栽培システムへの廃水・煙道ガスの取り込み、多製品藻類バイオリファイナリーなどについて、Polaris Renewables のPhilip T. Pienkos,博士、国立再生可能エネルギー研究所のLieve Laurens氏、米国エネルギー省のDevinn Lambert氏によって発表、議論された。

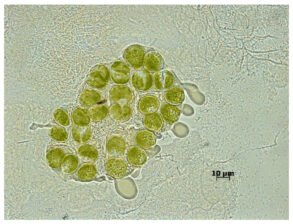

●ボツリオコッカス ブラウニー(Botryococcus braunii)培養と新しい応用に向けた国際協力

同種は、バイオ燃料、材料、健康、化粧品などの用途において長鎖炭化水素を生成し、細胞を取り巻くマトリックスに貯蔵できるユニークな緑色の微細藻類だ。現時点で、国際的には最も注目されており、2017年に開始された国際研究ネットワークの枠組みの中で、生物学(遺伝子導入技術、ゲノムおよび代謝分析)、太陽条件でのフォトバイオリアクターの最適化、グリーンケミストリー、化粧品またはバイオマスプラスチックの分野での廃水による栽培、炭化水素の収穫と抽出などが進められている。

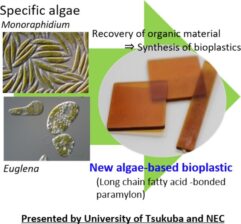

●藻類ベースのバイオプラスチック

石油系プラスチックの代替として、バイオマスプラスチックは、地球温暖化の原因となるCO2を固定し、石油資源の枯渇を防ぐという利点がある。藻類バイオマスは、将来の安定供給と様々なユニークな化学構造から、バイオプラスチックの食料と競合しない資源として期待されている。最新の藻類ベースのバイオプラスチックは、自然環境中での生分解性や製造工程でのCO2排出量の削減など、現在工業化されているバイオプラスチックよりも優れた機能をもつ部分もある。筑波大学の位地教授らによって発表された。

●藻類廃水処理の現状と将来の展望

現在、数万の藻類廃水「酸化」池が世界中で稼働しており、都市、農業、工業廃水を処理し、低コストで使用されている。ただし、これらの排水には、高レベルの藻類バイオマス、栄養素、主に窒素とリン、及びその他の物質が含まれている。レースウェイと酸化池を統合した、浅い混合レースウェイ池方式は、使用する土地を減らし、藻類バイオマスを収穫し、栄養分を回収する効率性を重視している。廃水処理における藻類の状況と展望を紹介した。

その他、生命体を合理的に設計、構築することを目的とした微細藻類合成生物学、効率的な応用のための菌株選択と評価に関する考え方、海藻の病害虫対策、有毒藻類の検出のためのツール、土壌の砂漠化を防止するシアノバクテリアによるバイオクラストについて発表、議論された。

オンライン展示には、下記の出展者が出展、プレゼンテーションなどを行った。

ユーグレナ、デンソー、三菱化工機、AstaReal、DIC、国立環境研究所,Oroboros Instruments、Biorea, MoBiolグループ、Varicon Aqua、SCHOT https://isap2020-phycology.org/exhibitor.html

藻類の研究開発、生産・製品開発メーカーだけでなく、生産設備メーカーも多く連ねた。課題は多いが、国際レベルの持続可能な社会、脱炭素の潮流は大きな追い風となっている。出口となるマーケットに向けて、歩調を合わせて、いかに効率的な培養・生産システムを作るかがカギとなりそうだ。

海洋の持続可能性問題、対策の実行へ ~the Virtual Ocean DialoguesやJBE(ジャパンブルーエコノミー技術研究組合)等から(2021.8.6)

2021年の日本の海の日は、東京オリンピック開催に絡み、7月22日となった。その日を挟み、コロナ禍の中ではあったが、日本国内全国各地では海に関連する様々のイベントが開催された。その様子は、「海と日本PROJECT」サイトで紹介されている。東京オリンピックやコロナウィルス感染を巡る報道が主軸になっているが、海は我々の生活と密接に結びついており、一方、プラスチックごみ問題、地球温暖化、気候変動の問題とも関係している。このPROJECTは、海で進行している環境の悪化などの現状を、子供たちをはじめ全国の人たちが「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、オールジャパンで推進しているプロジェクトである。

国際レベルでは、the Virtual Ocean Dialogues(バーチャル・オーシャン会合)が、5月25~26日、World Economic Forum(世界経済フォーラム)、同フォーラムが主催するFriends of Ocean Action(フレンズ・オブ・オーシャン・アクション)の共催で開催された。この会合は海洋と地球環境を向上させるための行動を迅速に進めることを目指す、政府関係者、ビジネス界のリーダー、市民、科学者が集まってのオンライングローバルサミットだ。気候変動への対応において、海の重要性、海の生物多様性を守るための解決策、海洋科学をいかに主流化するか、海洋から持続可能な食料供給を確保する方法などのセッションが行われ、まとめとして、Ocean Declaration to Fast-Track Ocean Health in 2021が発表された。

その中では、2021年を海洋にとって重要な年と位置づけ、海洋の保護のための緊急の行動を呼びかけ、夏以降開催されるBBNJ(国家管轄圏海域外の海洋生物多様性政府間会議)、COP26(第26回気候変動枠組条約締約国会議)、CBD COP15(生物多様性条約第15回締約国会議)などの主要な国際会議などで議論を推進していくとしたOcean Super Year Declarationに、世界の多くの指導者たちは署名した。

https://www.weforum.org/press/2021/05/ocean-declaration-to-fast-track-ocean-health-in-2021

世界経済フォーラムは、世界官民両セクターの協力を通じて世界の現状の改善に取り組むことを目的とする国際機関であるが、このフォーラムの海洋プロジェクトであるフレンズ・オブ・オーシャン・アクションは、海洋が直面している喫緊の課題の解決を急ぐ、65人のグローバルリーダーによる連合体で、ビジネス界、市民社会、国際機関、科学技術者などから構成されている。そして、このディレクターである Kristian Teleki氏は会合の中で「健全かつ強靭な海洋の実現に向け、解決策を導き出すことが急務となっている。この会合は、気候変動への対応、世界の食料システムの支援、健全な自然界の再構築において、海洋が果たす役割を改めて認識する機会となる」と語った。

https://www.weforum.org/friends-of-ocean-action

また、この会合の中で、同アクションのフィジー出身のメンバー、国連事務総長の海洋特使兼共同議長のPeter Thomson氏は下記のように述べている。

COP26は、気候変動の緩和と適応に対する海洋の貢献を強化し、気候変動関連資金を割り当てる絶好の機会である。また、UNFCCC(国連気候変動枠組条約)の協議は、海洋問題を中心に据えることで締結国の団結を高め、各国の気候戦略に海洋関連対策を盛り込み、実行に移す力になるだろう。詳細な海洋の課題に関しては、下記の点について、言及している。

●海洋の温暖化

地球の気候は、海洋の水循環、海流、生物体ポンプシステムなどによって調整されている。海洋はCO2の年間大気排出量の約23%を吸収しており、これまでにGHGによる過剰な熱の90%超を吸収している。そして、地球の大気の熱と同量の熱が、海面から数メートル下までの表層に蓄積されている。気候問題において海洋のこうした能力には限界がある。

2020年には、80%以上の海洋域において、海洋熱波が1回は発生しており、現在水深1,000メートル地点においても海洋温暖化が観測されている。多くの閾値や臨界点が明らかになり、海洋の生物多様性と生態系に対して、悪影響を及ぼしている。

●海洋の酸性化と脱酸素化

CO2の過剰排出により、海洋の酸性化が地球史上最速のペースで進んでいる。多くの海洋生態系や海洋生物種にとってこのような急速な変化に適応するのは極めて困難であり、サンゴ礁の存続は海洋温暖化と海洋酸性化が重なって脅かされている。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告では、地球温暖化による気温上昇を1.5℃に抑えても、熱帯サンゴ礁は最大90%消滅すると予測されている。また、海洋では酸性化と同様に、脱酸素化、海流循環の変化、海氷の急速な融解が拡大しており、海洋生物は熱帯地域から移動している。また海面温度上昇により、熱帯低気圧の頻発とその強度が増大、海面レベルの上昇などが進行している。IPCCの「海洋・雪氷圏特別報告書」では、海面上昇はかつてない速度で加速しており、2100年までに2m上昇する可能性があると指摘されている。

http://www.env.go.jp/earth/ipcc/special_reports/srocc_overview.pdf

●ブルーカーボン生態系

マングローブ、海草藻場、塩性湿地などの海洋生態系と、陸生森林の面積当たりのC02吸収効率を比較すると、前者は後者の数倍にも達する。海洋生態系がCO2を大量吸収する一方で、人間の活動は沿岸生息環境を驚くべき速度で破壊している。このようなブルーカーボンの保護は、気候変動、海洋問題両方への取り組みにおいて最優先されなければならない課題だ。海洋ブルーカーボン生態系の保全と修復への合意がCOP26には必要である。海洋については未知の部分が多いが、海洋は地球最大のカーボンシンク(炭素吸収資源)であり、海洋の自然環境の保護が喫緊の課題である。

●海洋生物多様性

CO2排出量を削減することは不可欠だが、大気中や海洋の過剰炭素を今後も低減しなければならない。そのための最善策は、自然を活用することだが、現状では、計画を実行するためには豊かな自然は不足している。地球の自然環境を広範囲に保全し、元の状態に戻す必要がある。

中国の昆明で10月開催予定のCBD COP15(生物多様性条約第15回締約国会議)で採択が予想される「ポスト2020生物多様性枠組」には、2030年までに海洋の30%を保護するという目標(「30 x 30」目標)の採択が見込まれている。一方、2021年8月開催予定のBBNJ (国家管轄圏海域外の海洋生物多様性政府間会議)では、海洋保護地域システム確立に向けた、十分な対策が合意されることが期待されている。

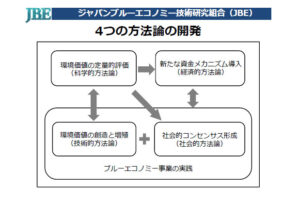

日本国内での海洋の地球環境問題、海洋生態系に関する動きについては、国際的な動向をにらみながら2019年からの国土交通省港湾局を事務局として国レベルの取り組みの検討を経て、2020年7月、日本初となるブルーカーボンに関する試験研究を行う技術研究組合「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合」(JBE)(神奈川県横須賀市)の設立を国土交通省は認可し、次のような事業活動を主要な柱として設立された。企業、自治体、NGOやNPOをはじめ、各法人や各団体の皆様と対等な立場で、異業種連携で調査研究を推進することを目的としている。

●沿岸域における環境価値の定量的評価に関する試験研究

●沿岸域における環境価値の創造と増殖に関する試験研究

●社会的コンセンサスの形成に関する試験研究

●新たな資金メカニズムの導入に関する試験研究

●試験研究の成果の管理

●各種技術指導

●環境に関する試験・研究・指導、市場調査・分析、コンサルティング、講演会・研修会・セミナーの開催

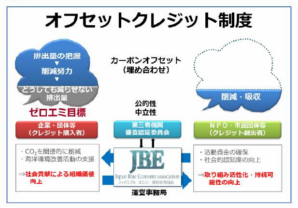

2021年3月18日、JBEは、国交省と連携し、沿岸域の藻場・浅場などの沿岸生態系が吸収したCO2「ブルーカーボン」を対象に、カーボン・オフセット制度の試行を実施した。発行した「Jブルークレジット」を活用し、住友商事(東京都千代田区)、東京ガス(東京都港区)、セブン‐イレブン・ジャパン(東京都千代田区)がオフセットを実施した。

JBEは、ブルーカーボン生態系のCO2吸収源としての役割、沿岸域・海洋における気候変動緩和と気候変動適応へ向けた取り組みを加速すべく、新たなクレジットとして「Jブルークレジット」の審査認証・発行へ向けた制度設計等に関する研究開発を進めてきた。そういった中、横浜市漁業協同組合、NPO法人海辺つくり研究会、金沢八景-東京湾アマモ場再生会議の三者が横浜港(横浜市金沢区)で実施した、「多様な主体が連携した横浜港における藻場づくり活動」が、JBEが設置した第三者機関による現地確認・審査認証を経て「J ブルークレジット」として認証された。

海洋の地球環境問題の専門家による、国際的な議論においては、海洋の自然環境保護の気運を高め、注力する方向であるが、Blue COPとなったCOP25の流れを受けて、COP26において、どういった枠組みや仕組みがまとまっていくのか、注目である。また、日本においても、ブルーカーボンによる吸収量が、地球温暖化対策計画に基づくインベントリに登録されるには、国際的な枠組みがどのようになっていくかにもよると思われ、また具体的な手法の検討段階であるという。ブルーカーボン・オフセット制度について国内の排出量取引制度として組み入れを検討する考えもあるようだ。日本は、漁業や海草など海洋生物の食料利用はひとつの産業を形成しており、国際的な海洋の持続可能性議論の中で社会実装をどのように進めるか今後の動きに注目である。

※関連情報―G&Bレポートから

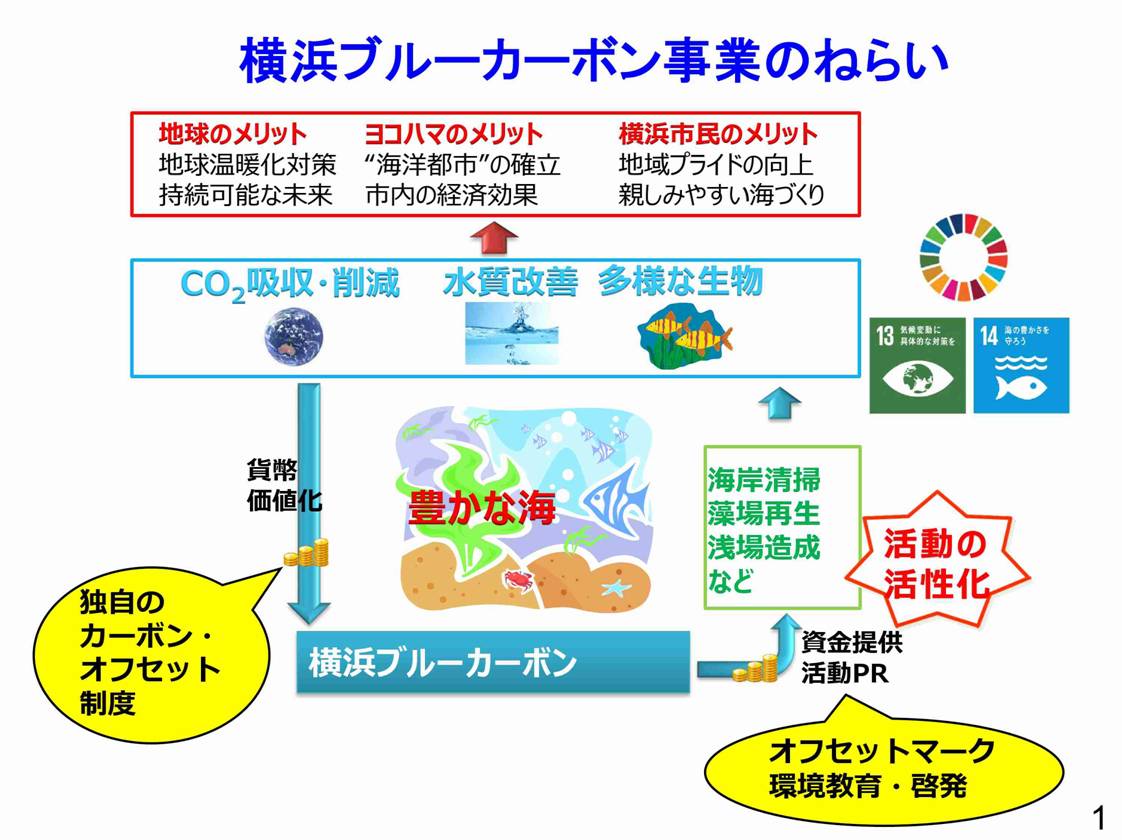

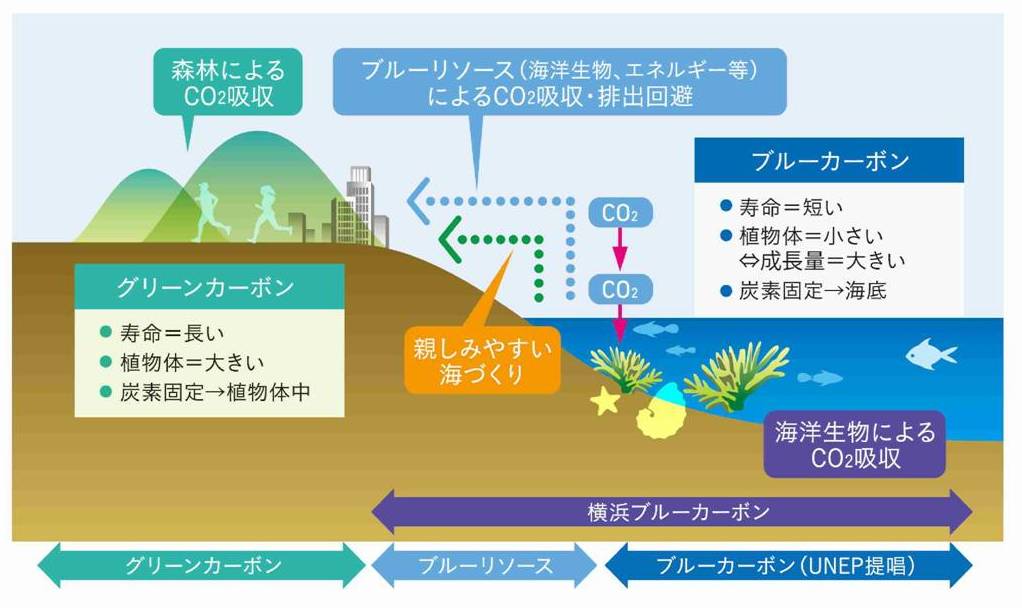

Blue COPは次なる章へ 海洋資源活用の温暖化対策「横浜ブルーカーボン事業」 (2020.5.30)

ブルーカーボン生態系 海洋の地球温暖化対策 動き始める COP25は’Blue COP’に (2019.10.9)

横河バイオフロンティア バイオマス事業、スマートセル事業を主軸に始動。サステナブルマテリアル展 注目した展示から(2021.7.15)

6月21日~23日、高機能素材Weekがインテックス大阪で開催され、その中でサステナブル材料を集めた第1回サステナブルマテリアル展が開催された。

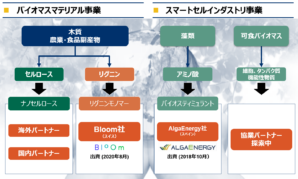

横河バイオフロンティア(株)(東京都武蔵野市)は横河電機グループのバイオ分野の事業化を担い、横河電機(株)の100%子会社として、2021年1月に誕生した。横河バイオフロンティアは、サステナブルマテリアル展に出展し、セルロースナノファイバー、リグニンと日本初の微細藻類由来バイオスティミュラントを紹介した。横河電機グループの中で植物由来のバイオマス材料の製造と販売、それに関連するライセンス供与やコンサルティング事業などを展開、セルロースナノファイバーとリグニン(モノマー)を扱うバイオマス事業と微細藻類を扱うスマートセル事業を主軸として活動している。同社の事業フレームは次のような構成だ。

横河バイオフロンティアの事業フレーム

バイオマス事業の中のリグニンは、スイスのスタートアップ企業であるBloom Biorenewables SA (ブルームバイオリニューアブルズ 本社:スイス、マルリー市 以下、Bloom社)のバイオマスマテリアルの国内代理店として活動を開始。2020年8月に横河電機とBloom社が締結した出資および業務提携契約に基づき、石油化学製品の代替品に関心を持つ日本の化学、食品、化粧品、製薬業界の企業にBloom社製品を提案していく。提供するリグニンは、ポリマー、水溶性ポリマー、モノマー、オリゴマーと複数あるが、最大の特徴は、従来抽出するのが困難だったモノマーの形で提供できる点だ。用途に応じた選択もできる。

提供するリグニン商品

リグニンは、植物細胞壁を構成している陸上植物の主要構成成分の1つ。再生可能なフェノール化合物としては地上で最も多い化合物であるモノリグノールから構成されていて、石油から合成されているフェノール類を多く使用している化学製品、医薬品、プラスチック、インク、香料などの機能性化学品の主原料としての代替が期待されている。

しかし、リグニンを石油化学製品の代替品として使用するためには、リグニンをモノリグノールに分解する必要があるが、リグニンは多様かつ複雑な分子構造を持つため、これを商業規模で行うのは困難とされていた。

「Bloom社は、初めてリグニンをモノリグノールに高い収率で変換し工業用途とすることに成功しました。モノマーを軸に、香料、フレーバー(食品香料)、化粧品、医薬品などで使用されている化石資源由来の原料の代替を提案していきたいと考えています」と横河バイオフロンティア取締役の岡田氏は語る。

横河電機グループは、バイオエコノミー関連の事業基盤確立に向けて、このほかにも市場分析や市場開拓活動および先端バイオ関連技術の導入を迅速かつ積極的に行う目的で、子会社「ヨコガワ・イノベーション・スイス」を2020年6月に設立。子会社を設立したスイスのアルシュヴィル市は、欧州のバイオテクノロジーやライフサイエンス関連ビジネスの中心都市であるバーゼルに隣接しており、研究開発やパートナーシップ探索を推進し、研究テーマの発掘、オープンイノベーションの促進、および協業先の探索などを手掛けていくとの発表を行った。

硫酸エステル化セルロースナノファイバー「S-CNF」

バイオマス事業のセルロースナノファイバー(CNF)では100%植物由来の素材である硫酸エステル化セルロースナノファイバー「S-CNF」を提供する事業を6月に開始した。海外パートナーとの協業が主体のように見える同社の事業だが、「S-CNFは、横河バイオフロンティアが独自に開発した製品です。第一段階としてサンプル提供を開始、今後は商用生産にも着手し、化学・素材産業を中心とする企業向けに植物由来の多様性に優れた素材であるS-CNFを提供していきたいと考えています」(岡田氏)

CNFは、植物の主成分であるセルロースを加工した繊維状のバイオマス素材で、木材などから抽出し、繊維を細かくほぐすことで生産される。今回、同社がサンプル提供を開始したS-CNFは、一般的なセルロースナノファイバーの特徴に加え、ゲル状から乾燥させて粉末状にしても水分を与えることで物理的性質を再現できるという特徴がある。そのため、ゲル状に比べて体積と重量が100分の1程度になる粉末状にすれば輸送時や保管時のコスト抑制に大きく貢献することができる。また、この性質によって水分との配合比率も自由に変えることができるため、用途に合わせて素材の性質を変化させる柔軟な対応が可能だ。さらに、繊維をほぐす生産工程で必要なエネルギーが、一般的なCNFに比べ抑えられる試算となっており、製造コストの面でも大きな貢献が期待できるという。

スマートセル事業では、スペインのAlgaEnergy社(アルガエナジー)が開発した微細藻類由来のバイオスティミュラント「Panacea(パナケア)」の国内販売を6月に開始した。

バイオスティミュラントとは、農業用生物刺激剤。植物が本来もつ生命力を高めて耐寒性や耐暑性などの環境ストレス耐性を向上させ、成長を促進して品質を高める物質や微生物の総称だ。今回、横河バイオフロンティアが販売を開始する製品は、制御した条件下で育成された光合成型微細藻類を原料としており、大気中のCO2の削減にもつながる。異なる多種の微細藻類を組み合わせ、炭素、アミノ酸、抗酸化物質などの植物の成長に必要不可欠な主要養分が最適な割合で抽出されるよう配合されている。

農業では、成分が偏った肥料の過剰供給、植物の成長に必要となる微量な成分の不足などが農作物の品質や収量の低下につながる。水で薄めて土壌、種子、葉面に散布することでバランスの取れた栄養素を植物に提供するものだ。

横河電機グループのバイオ関連事業は2018年に大きく進展した。同年、長期経営構想の注力分野にバイオエコノミー分野を掲げ、ライフイノベーション事業本部を設立。微細藻類の生産と活用に強みをもつバイオ関連企業AlgaEnergy社(本社:スペイン、マドリード市)に横河電機が資本参加するとともに、戦略的パートナーシップ契約を締結した。

AlgaEnergy社は、微細藻類関連のバイオテクノロジー分野のパイオニアとして2007年に創業。スペイン南部に商業用生産設備を保有し、微細藻類を使った農業用の高効率バイオスティミュラント製品を世界に先駆けて2015年に発売、微細藻類の可能性を世界規模で活用することを目指している。

AlgaEnergy社のカディス市(スペイン)にある微細藻類の生産施設

世界的に著名な微生物学者であり、またAlgaEnergy社の科学担当役員でもあるセビリア大学のミゲル・ガルシア・ゲレロ教授は、40年以上にわたり微細藻類の研究を行ってきた。AlgaEnergy社は、その蓄積された幅広い知見を活用している。一方の横河電機は、工業プロセスのオートメーションに関連した先進技術とノウハウをもち、世界61か国に119社の関係会社を展開するグローバル企業。両社共通のビジョンのもと、研究開発、生産、マーケティング、販売の分野で協力して微細藻類に関わるバイオテクノロジーの分野で業界をリードしていくことを目指している。

横河電機 2018年度~2020年度中期経営計画発表資料より

紹介が前後してしまったが、計測・制御機器事業を主業とする企業がなぜバイオ関連事業の展開に至ったのか。 「最初からバイオ関連事業ありきではありませんでした。地球規模の課題となった持続可能な社会の実現にグループとして、事業としてどう取り組むかということから、具体的な事業、協業パートナーなどを検討してきました」(岡田氏)

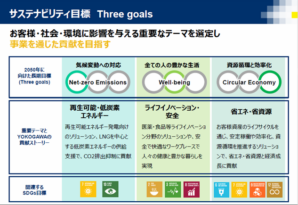

横河電機は1915年の創立以来、創業の精神として「品質第一主義」、「パイオニア精神」とともに「社会への貢献」を重要視して成長してきた老舗企業である。近年、社会が大きく変化するなかで2015年にSDGsとパリ協定が採択されたことを受け、持続可能な社会の実現に向けた横河電機の取り組みが大きく加速。2017年にこれらの採択を踏まえて策定した2050年に向けて実現を目指す3つのサステナビリティ目標「Three goals(3つのゴール)」を発表。トップのコミットメントとして持続可能な社会実現に貢献していくことを宣言した。翌年発表した長期経営構想では、「Three goals」を事業活動の根幹に据え、事業活動を展開。世界有数の企業約200社のCEOが率いる組織「WBCSD: The World Business Council for Sustainable Development(持続可能な発展のための世界経済人会議)」の一員としても活動している。また、2020年にはESG投資の世界的な株式指標である「ダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ・ワールド・インデックス(DJSI World)」の構成銘柄にも選定されるなど、ESG投資の観点でも注目が集まっている。Three goalsの内訳は「環境(気候変動への対応=Net-zero Emissions)」「社会(すべての人の豊かな生活=Well-being)」「経済(資源循環と効率化=Circular Economy)」の3つだ。事業を通じた貢献、自社基盤を通じた貢献の具体化が進められ、これらのコンセプトのもとで検討した結果、バイオ領域の検討が行われ、バイオ関連事業の柱がかたちづくられていったという。

横河電機グループの持続可能な社会実現への貢献というテーマのもと、バイオ関連事業に取り組む横河バイオフロンティア。今後の展開に注目である。

富山県射水市 「もみ殻循環プロジェクト」が推進するシリカテクノロジーで 新産業創出へ (2021.5.28)

2021年3月3 日から5 日、東京ビッグサイトでは、スマートエネルギーWeekの中でバイオマス展が開催された。日本有機資源協会(JORA)のバイオマス産業都市推進協議会のブースエリアでは関係自治体、企業の展示やセミナーが行われた。富山県射水市(いみずし)による、「もみ殻シリカテクノロジー」-植物性非晶質シリカの大量生産-と題したセミナーは、籾殻バイオマスの利活用を大きく進化させた、都市鉱山ならぬ「田圃の鉱山」開発、工学技術を駆使したシリカマテリアルビジネス戦略であった。発表された富山県射水市産業経済部の竹内美樹氏は、3月末で射水市役所を定年退職となり、4月からは北陸テクノ(株)において引き続き、もみ殻循環プロジェクトに関わっている。取材、情報提供とともに、画像提供のご協力をいただきました。

バイオマス展でのセミナーと展示

籾殻は、毎年日本国内で200万トン排出されるという。籾殻の成分は75%が炭水化物、20%がシリカである。シリカとは、ケイ素と酸素の化合物(SiO2)で、もみ殻の他、血管、毛髪などに含まれるミネラルとしても知られている。「籾殻に含まれるということは、お米栽培には必要な物質なのですが、籾殻をそのまま田圃に撒くことは現実的ではありません。非常に分解されにくい性質のため、籾殻を焼き「燻炭」にして圃場に戻す方法も利用されてきましたが、肥料的品質や効能は安定したものではありませんでした」(竹内氏)

過去には、多くの農機メーカー等がエネルギー化や含有ケイ素の資源化による一獲千金を夢見て、研究に取り組んできた。しかし、エネルギー化に固執し高温で自燃させるとクリンカーと呼ばれる焼塊(鉱物質が半溶融状態で焼き固まった塊)が発生し燃焼反応を阻害する。また、シリカが結晶化し、水に溶けずその成分であるケイ酸を利用できない。「この2つの課題を同時に解決できずビジネス化を阻んでいました。近年では野焼きの制限や臭気等の問題により籾殻は廃棄が容易ではなく、農家にとっては費用のかかる重い廃棄物になっておりました」(竹内氏)

射水市は富山県の西部に位置する。北部は低湿な平野で水田が多く、南部はなだらかな丘陵地が広がる。もみ殻循環プロジェクトは地域内で毎年 3,000 トンも排出されるもみ殻をベースにして、行政・JA・大学・企業の連携で行われている。もみ殻循環プロジェクトチームの2021年度の構成は、下記のようになっており、事務局は射水市役所農林水産課内におかれている。

●肥料分野

いみず野農業協同組合: プラント運転・灰の製造

元(独)農研機構 中央農研土壌管理研究室長 伊藤純雄氏: 研究指導・評価・製品分析

●工業分野

早稲田大学理工学術院: 試験計画、ナノシリカ分析評価、製品開発、製造試験、製品評価

京都工藝繊維大学: 材料工学、製品開発、製品評価

小山工業高等専門学校: 燃焼工学、化学工学、燃焼評価、炉体構造評価

●産業化マネージメント、基礎技術分野

(一社)日本有機資源協会: 研究監理・指導

倉敷紡績㈱: もみ殻シリカ新素材開発

北陸テクノ㈱: 設備設計・製造

NSIC㈱: 広報・販路開発・知財マネージメント

ウッドプラスチックテクノロジー㈱: 用途開発、資材販売

射水市: 事務局

もみ殻循環プロジェクトチームは、 産学官民による研究開発を通じて、非晶質シリカ灰を抽出する、産業化基盤となるリサイクル技術を産み出した。その有効活用、商品化などを含めた下記を柱として、農工連携の新産業創出を図る考えだ。

1)コントロールされた燃焼による残渣の発生しない籾殻非晶質シリカ灰の創出

2)非晶質シリカ灰、排熱も含めた有効活用による資源循環型農業の実現

3)籾殻燃焼炉の開発・実用化

4)高性能肥料、工業用製品、植物性シリカの開発、製造、販売等

ここにでてくる非晶質であるが、原子(または分子)が規則正しい空間的配置を持つ結晶をつくらずに集合した固体状態のことで、ゴムやガラスなどがその例にあたる。古くから、結晶質シリカ(石英)の吸入による健康障害が知られているが、非晶質については報告はされていない。

もみ殻循環プロジェクト概要

同市は、2009 年にバイオマスタウン構想を公表、農業系未利用バイオマスの利活用として、籾殻・稲わらを原料として燃焼させた後のシリカの抽出が、研究テーマとして掲げられた。2010 年に「もみ殻循環プロジェクトチーム」を結成し、籾殻の有効利用の技術開発、実用化の取組を産学官民の連携により進めてきた。その取り組みの中で、ブレイクスルーとなった開発は、地元の工業炉メーカーである北陸テクノによる、燃焼障害等を起こさないための燃焼温度や炉内圧力の調節など、きわめて難しい炉の温度コントロールノウハウを確立したことだ。

もみ殻処理炉 (JAいみず野)

2014年、同市はバイオマス産業都市に認定された。全国初のもみ殻処理炉はJAいみず野のカントリーエレベーター横に、2018年5月に設置され、クリンカーを発生させることなく籾殻灰を生成することで、水稲をはじめとする農作物の土壌改良肥料として注目される非晶質シリカを抽出することが可能となった。 また、発生した熱を隣接する園芸ハウスの加温に活用し、いちご栽培を行うことも実現した。(下図)

非晶質シリカ灰の用途は、肥料の他、工業製品、植物性シリカがあるが、同市では資源循環型農業を目指し、肥料を重点ターゲットとして実用化に取り組んでいる。同プロジェクトでは、研究者の各種実験により、籾殻灰がシリカの他にも作物に有効な栄養塩類を含んでいることや、割れ籾率の減少や、斑点米の減少など、従来の肥料と比べて高性能であることを分析・証明しており、より効果の高い肥料として販売できるようにするため、(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)と調整し、肥料の新たな公定規格の設定に向けて、手続きを進めている。

こういった動きの中、追い風となったのが、2020年12月、肥料取締法の改正、施行だ。農林水産省では産業副産物資源の有効活用、農家ニーズに応じた新たな肥料の生産・利用というテーマのもと、法律の名称も「肥料の品質確保に関する法律」とし、肥料配合に関する規制の見直し、肥料の原料管理制度の導入、肥料の表示基準の整備などを行った。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/seidominaoshi.html#zentai

「今までは、肥料規格になかった「籾殻シリカ灰」を法律改正により規格を設定し、籾殻シリカの効能を肥料としての利用できるよう進めてきましたが、本改正により、申請のみで「籾殻シリカ灰」を使用した肥料の登録ができるようになりました」(竹内氏)

登録に際して懸念されたことは、籾殻を焼けば誰でも、ひとまずもみ殻灰を製造できることから、肥料原料として肥効がない粗悪なものが登録ライセンスを持った商品として流通することであったという。「農林水産省と協議を行い、第一にはシリカが非晶質であるものでなければ取り扱いできないこととすることをお願いしています。シリカが結晶化している場合はアスベストと同様に人体に悪影響を及ぼす可能性があるからです。第二に、シリカ活性の問題ですが、非晶質であっても、中には製造方法により活性が低くなって溶けにくい、植物が吸収しづらいシリカが存在します。肥料化する場合はやはり植物体が吸収できるもので、収量や草丈、植物体の健康状態等に良い影響や効果がある高活性なシリカであることが重要であることも併せて説明しております」(竹内氏)

2021年12月には、改正された法律に基づく省令の要綱・要領の整備が終わり、申請の受付が始まる予定という。改正されれば、その他、バイオマスを原料とするものも可能となる。2021年、夏以降に、改正法の具体的な検査方法や判定に際の評価方法が公示される予定だ。

平行して進めている分野が、次世代コンクリートとして注目されるジオポリマーコンクリート等の工業製品分野、植物性シリカとしての利用だ。ジオポリマーコンクリートは、セメントと性質がよく似ているが構造が全く異なるもので、高い耐久性や耐塩害性などがあることから、次世代の高機能建設材料として関心が高まっている。また、産業副産物の大量消費、CO2発生量の削減等が可能となるため、環境問題解決の有力手段として期待されている。

ジオポリマーPCまくらぎ(公益財団法人 鉄道総合技術研究所)

https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd49/rd4910/rd49100114.html

また、ケイ素には、生体の再生・構築・補強・維持を手助けすること、不要物質の吸着排出、抗菌、抗ウィルスの作用も報告されており、鉱物性の非晶質シリカを用いて、化粧品や健康食品、薬の錠剤などが作られてきたが、籾殻の非晶質シリカは植物性であり、もみ殻由来の資材として同様な使用が可能だ。五洲薬品(株)(富山市)は籾殻由来の非晶質シリカを利用した「穂がらかスキンケアジェル」を2021年1月発売した。

穂がらかスキンケアジェル (五洲薬品)

「最近は籾殻非晶質シリカ灰の用途についての問い合わせが非常に多くなっており、肥料化のほか化成品資材、吸着材、ろ過材、飼料、コスメ用等への利用に興味が示されています。また、加工や変換に有意な、カーボンレス高活性シリカ灰の製造に着手中です。現在販売されている、99%含有高純度の籾殻シリカパウダー等は酸洗浄や煮沸処理により、吸熱バッヂ処理(電気炉等での焼成)されることから少量生産となってしまい高価です。高品質でありながら低価格で販売流通できる非晶質シリカ灰の生産を検討しています」(竹内氏)

循環型社会実現、脱炭素、地方創成などの風を背景に、もみ殻循環プロジェクトチームの今後の動きに注目したい。

J&T環境 注力する食品リサイクル・バイオガス発電事業、協業と地域社会との連携戦略 (2021.5.12)

2021年3月、仙台と東京でJ&T環境(株)のバイオガス発電事業の発表、展示が行われた。3月6~7日、仙台国際センターで開催された仙台防災未来フォーラム2021、そして、3月17日~19日に東京ビッグサイトで開催された2021NEW環境展だ。

(仙台防災未来フォーラム2021フォーラムセッション(右) 画像提供:運営事務局)

仙台防災未来フォーラム2021は、東日本大震災から10年の経過を踏まえ、開催された。その中では、「仙台市のエネルギー自律型のまちづくり」と題するセミナーが、仙台市まちづくり政策局防災環境都市・震災復興室エネルギー政策グループにより行われた。同市のエネルギー政策は、東日本大震災において電力供給の途絶など大規模・集中型のエネルギーシステムの脆弱性が露呈されたことを出発点としており、分散型、再生可能エネルギー、次世代エネルギーを軸とする。

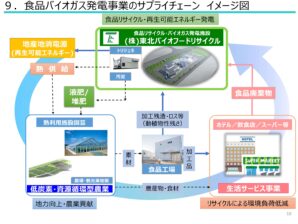

その中の具体的な取り組みのひとつとして、仙台市蒲生北部地区で2022年春稼働する(株)東北バイオフードリサイクルの食品廃棄物によるバイオガス発電事業の概要と構想が発表された。同社は、J&T環境(株)(横浜市)、東日本旅客鉄道(株)(東京都渋谷区)、東京ガス(株)(東京都港区)及びJR東日本の関連会社の東北鉄道運輸(株)(仙台市)の4社によって、仙台市においてバイオガス化による食品リサイクル・バイオガス発電事業を行うことを目的に2020年7月設立された。

J&T環境は、これまでも仙台市内にてプラスチックリサイクル事業等を行ってきた。食品リサイクルの分野において、鉄道事業のほか仙台駅での駅ビル・エキナカ・ホテル等幅広く事業展開するJR東日本グループと、バイオガスに関する知見を有し、ガス・電気の安定供給とエネルギーサービス事業を展開する東京ガスとの協業事業モデルである。

東北バイオフードリサイクルは、J&T環境が2016年に横浜でスタートした(株)Jバイオフードリサイクルがモデルとなっているが、新たに東京ガスも加わったことも大きな特徴だ。東京ガスグループでは、食品残渣や下水汚泥等のバイオマスをガス化して、顧客企業のサイト内で燃料として発電に利用するオンサイトサービス提供の実績をもつ。東北バイオフードリサイクルへの事業参画を通して、地域循環型の本モデルを首都圏エリア等にも広げていくという考えが一致した。

(仙台防災未来フォーラム2021 発表資料より)

食品バイオガス発電事業によるサプライチェーンでは、熱なども含めた再生可能エネルギーの供給、低炭素・資源循環型農業の推進などを軸としており、上図のような仕組みだ。

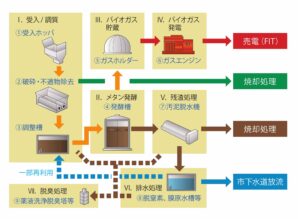

「新仙台工場では、受入れ方法を機械方式からピット式とし、幅広い性状の廃棄物に対応できるようにしております。また、ガスエンジンについては脱炭素という流れの中、国内最高水準の環境配慮型のエンジンを採用しております」(J&T環境 プラント建設部 石井担当部長)

また、施設建設地の仙台市蒲生地区は、東日本大震災で甚大な被害を受けた場所でもある。事業を行うにあたっては、燃やすごみの削減など仙台市環境施策への貢献、環境教育などの環境対応のみならず、復興への貢献を掲げている。「メタン発酵処理後に発生する残渣(消化液、汚泥)を原料とした有機肥料の製造や利活用により被災で影響を受けた農地の地力向上も可能です。また、避難所等の防災体制の充実・強化に向けて、周辺住民等の避難所として活用していただくことを想定し、情報収集用テレビ、非常用発電機、災害用補助備蓄品等を配備することを考えています」(石井氏)

(2021NEW環境展で展示された資料より)

2021NEW環境展のJ&T環境ブースでは食品リサイクル事業が、リサイクルプラスチックパレット事業とともに展示された。

JFEグループでは、2003年稼働した千葉バイオガスセンターで食品残渣等をバイオガス化、燃料ガスとして供給することから始まっているが、食品廃棄物を使った食品リサイクル、特に川下の小売、外食関係のリサイクルは、かつては非常に難しい分野であった。「従来食品リサイクルを担ってきた肥料化・飼料化では食品に混入した異物(割り箸、串、プラ容器)の除去に課題があり、リサイクルが進みませんでした。バイオガス発電方式では、機械的な異物除去は必要ですがバイオガス回収には異物混入の影響が少なく、これまで困難だった外食・小売りからの食品廃棄物のリサイクルが進み始めました」(石井氏)

同社は、2016年の横浜市におけるJバイオフードリサイクルの発足とともに食品廃棄物によるバイオガス発電については積極的な展開を進めており、同社の食品廃棄物によるバイオガス発電事業の拠点は、2021年5月時点では、次のような展開となっている。今後も可能性のあるエリアへの進出を積極的に進めていく考えだ。

| ●千葉地区 | 千葉バイオガスセンター | 2003年稼働 |

| 規模:60t/日 | ||

| 食品残渣等をメタン発酵させて得たバイオガスを燃料ガス化 | ||

| ●横浜地区 | Jバイオフードリサイクル | 2016年 JR東日本グループとの協業で稼働 |

| 規模:80t/日 1800kw | ||

| 食品廃棄物からメタン発酵によってバイオガスを発生させ、発電した電力をJFEグループのアーバンエナジー(株)に供給 | ||

| ●北海道地区 | 札幌バイオフードリサイクル | 2019年 三造有機リサイクルより株式譲渡 |

| 規模:68t/日 250kw | ||

| 札幌市内より排出の厨芥類(厨房から出るごみ、主に生ごみ)メタン発酵させて、発電・売電事業を行い、分離した固形物は家畜の飼料などを製造・販売 | ||

| ●中京地区 | バイオス小牧 |

2021年1月 (株)バイオス小牧、小牧バイオガス発電所の完全子会社化(アーキアエナジー(株)より)) 2022年度下期の営業運転開始を目指す |

| 規模:120t/日(予定) 1,300kw(予定) | ||

| ●仙台地区 | 東北バイオフードリサイクル | 2022年春 稼働予定 |

| JR東日本グループ、東京ガスとの協業 | ||

| 規模:40t/日(予定) 780kw(予定) |

(2021NEW環境展で展示された資料より)

同社は、「創電割」というサービスを展開している。上図のようにお客様の事業所等から、排出される廃棄物を収集し、自社工場で焼却・発電を行い、発電電力は、施設で消費する他、FIT制度を活用して、JFEエンジニアリングの子会社「新電力」事業会社アーバンエナジー(株)に売電、その電力を食品廃棄物の排出元に電力料金割引し還元するサービスである。地域連携の考え方のもと、電力料金の削減に加え、企業のCSR活動にも活用できるというものだ。食品廃棄物については、パシフィコ横浜が管理する施設などで運用されているが、2021年3月には、食品廃棄物ではないが、国内のプロ野球場では初となる横浜スタジアムでも排出された廃棄物を循環活用する取り組みが始まっている。

また、2021年1月、環境省を主軸に「バイオプラスチック導入ロードマップ」が策定された。その中、生分解性プラ導入促進にあたり、生ごみ収集袋の堆肥化、バイオガス化分野を重点分野とすると発表された。「メタン発酵残渣の農地還元の観点からは容器プラスチックの除去が課題となりますが、生分解性プラスチックがメタン発酵段階、または堆肥化の段階で生分解できていること、安全性に問題ないことが確認されれば、ご利用者様(農家さん)にご理解いただけ、導入が推進されるのではないかと考えています」(石井氏)

少々紹介が遅れてしまったが、J&T環境は2019年4月、JFE環境(株)と東京臨海リサイクルパワー(株)が統合し、首都圏最大の廃棄物処理・リサイクル企業として誕生した。前身のJFE環境はJFEグループの中で多彩なリサイクル事業を幅広く展開、東京臨海リサイクルパワーは東京電力グループの中で廃棄物発電や医療廃棄物処理事業で大きなシェアをもち、ともに東京湾沿岸に立地する主要拠点を中心に事業を展開してきた。技術と経験を結集した大きなシナジー効果の発揮を目指し、2017年から協業の道を模索、資源循環型社会づくりに貢献するJFEグループの総合環境ソリューションのエキスパートとして、株主JFEエンジニアリングとJERAのもと始動した。

同社は、東京・川崎・横浜及び千葉の4拠点一体運営により、能力が強化された焼却処理・発電によるサーマルリサイクル、ペットボトル、容器包装を始めとするさまざまなプラスチックリサイクル、食品リサイクル・バイオガス発電などの他、化学廃液・汚泥、蛍光灯、乾電池・バッテリー、機密媒体、家電など多彩なメニューをもつ。そして、既存事業の成長に留まらず、世界的に問題視されている海洋プラスチックごみ処理などの解決にも積極的に挑戦する方針を掲げている。

JFEエンジニアリンググループ内では、脱炭素に向けて新たなバイオマス発電事業も動き出している。復興事業の一環として、エア・ウォーター&エネルギア・パワー小名浜(株)(福島県いわき市)より受注した75,000kW(発電端出力)の高効率発電プラントを竣工し、2021年4月、同社に引き渡した。また、近畿大学(大阪府東大阪市)と南洋理工大学(シンガポール国)と連携し、シンガポールで次世代バイオ・リサイクル燃料バイオコークスを利用する実証事業に2021年5月より着手する。同グループの今後のバイオガス発電、バイオマス発電事業に注目である。

仙台市 藻類バイオマスのエネルギー研究開発~エネルギー自律型まちづくり~ 仙台防災未来フォーラム2021から (2021.3.22)

「仙台防災未来フォーラム2021」が、仙台市の主催により3月6~7日、仙台国際センターで新型コロナウィルス対策実施のもと開催された。東日本大震災から10年の経過を踏まえ、「東日本大震災から10年 よりよい未来のために」をテーマとして、10年間の活動や記録を振り返るとともに、地震や津波のほか、水害や感染症等、様々な災害からの復興への取り組みを学び、防災、減災の未来を考える場とされた。復興庁の由木文彦事務次官の基調講演では、被災地の復興状況と課題を解説、またテーマセッションでは、伝承・経験を次の世代にどう伝えるか、また全国、世界へどう伝えるか等を議論、また、ブース出展、ステージショー、ワークショップ等が実施された。

(同フォーラムテーマセッション(左)とブース展示(右) 左画像提供:運営事務局)

同フォーラムは2015年の国連防災世界会議の仙台開催から1周年を機に2016年3月に初めて開催され、今回で7回目となった。2015年の国連防災世界会議は、政府代表団、政府間組織、NGO、国際機関等から6,500人以上が参加し開催され、防災に関わる国際的な取り組みの指針として「仙台防災枠組2015-2030」が採択された。仙台市では、子どもから若者、高齢者まで、また性別や国籍の違い、障害の有無などによらず、地域のすべての関係者(ステークホルダー)が自助・共助を担う地域づくりを進めており、同フォーラムは、こうした防災の担い手たちが自分たちの取り組みを発表・共有・継承することで、国連防災世界会議での市民発信を一過性のものとすることなく、新たなネットワークや交流を生み出し、未来の防災に貢献することを目指して開催されている。

(同フォーラム 仙台市発表資料より)

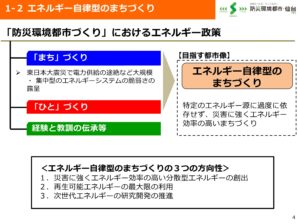

同フォーラムの中で、「仙台市のエネルギー自律型のまちづくり」と題するセミナーが、仙台市まちづくり政策局防災環境都市・震災復興室エネルギー政策グループにより行われた。上図が基本的な考え方であるが、具体的な取り組みとしては、防災対応型太陽光発電システム整備事業、エコモデルタウン推進事業、南蒲生浄化センターでの生活排水からオイル等を生産する藻類バイオマスの民間事業者との共同研究、2022年春に仙台市蒲生北部地区において稼働予定の東北バイオフードリサイクルの食品廃棄物によるバイオガス発電事業などが紹介された。

「市のエネルギー政策の方針は、東日本大震災において電力供給の途絶など大規模・集中型のエネルギーシステムの脆弱性が露呈されたことを出発点としています。災害に強くエネルギー効率の高い分散型エネルギーの創出、再生可能エネルギーの利用、次世代エネルギーの研究開発を推進といった3つの方向性を持って進めています」(同市エネルギー政策グループ)

(同市の南蒲生浄化センター内のレースウェイ培養槽など)

藻類バイオマスの共同研究については、「微細藻類から創る画期的な次世代エネルギーの研究開発」~藻類バイオ燃料等の実用化に向けた取り組み~と題してパナック(株)より発表された。

このプロジェクトは、2018年4月より、次の6者体制で、産学官連携による「下水を栄養源とした微細藻類バイオマスに由来する藻類オイル等の実用化を目指した研究開発」というテーマで実証事業に取り組んでおり、その取り組みの分担は、

| ●仙台市 | 実験する場所の提供などの協力 |

| ●筑波大学 | 藻類を育てる技術の研究 |

| ●東北大学 | オイル取り出して使えるようにする技術の研究 |

| ●みやぎ生活協同組合 | オイルの実用化の検討 |

| ●ヤンマーエネルギーシステム | 燃焼試験などのオイル評価 |

| ●パナック | 燃料用途以外での藻類培養産物の活用方法の探索 |

発表したパナックはコア事業を機能性プラスチックフィルム分野とするが、新規事業として藻類などのバイオサイエンスに注力、微細藻類を活用した研究開発から事業化を支援しており、種の候補選定含め、このプロジェクトをとりまとめている。

実験施設については、2013年に仙台市の汚水の大半を処理する南蒲生浄化センター内に藻類バイオマス技術開発実験室が設けられ、研究開発がスタート。同浄化センターは東日本震災では壊滅的な被害を受けたが、屋外施設の中に150Lや2500Lのレースウェイ培養槽等が構築され進められている。現在の生産研究の考え方は、微細藻類がつくるオイルを抽出してバイオ燃料に、また培養上清液に含まれる多糖体(EPS:Extracellular Polysaccharides)を農業資材などの有価物を生産しようとするものである。

(同フォーラム パナック発表資料より)

また、今後の事業展開については、上図のような展開を構想し進められている。藻類がつくるオイルは廃食油に混合してマイクロコジェネレーションへの活用を進める考えだ。

「図中の環境にやさしい農業資材「バイオスティミュラント」とは、まだまだ聞きなれない言葉かもしれませんが、抵抗性誘導剤とも言われ、様々なストレスに対する抵抗力を付与し、植物が本来持っているポテンシャルを引き出す、環境にやさしい新しい農業資材です」(パナック バイオサイエンス事業推進グループ) 近年、EUを中心に世界中で注目を浴びており、これらの資材は植物やその周辺環境が本来持つ自然な力を活用することにより、代謝効率アップで収量と品質向上、植物耐性の増強、非生物学的ストレスからの回復、収穫後の糖度、色、結実などの、品質特性に良好な影響を与える報告がされている。

(仙台市 防災環境都市・震災復興室エネルギー政策グループ展示から)

「現在、取り組んでいる微細藻類の種については、モノラフィディウム(Monoraphidium)を軸に進めています。同種は細胞の中に油滴を蓄積し、増えてくると葉緑体の部分が小さくなり、細胞内のほとんどの部分がオイルで満たされるという特徴があります」(同市エネルギー政策グループ)

仙台市の藻類バイオマスプロジェクトは、2012年度、東北復興次世代エネルギー研究開発プロジェクトとして筑波大学、東北大学と連携し、オイル生産能力を有する微細藻類(オーランチオキトリウム、ボトリオコッカス)が下水等を浄化しながらオイルを生産する特性に着目してスタート、現在はその研究を土台として次のステップの研究が進められている。「2018年度以降、事業化に向けて下水を活用した藻類の新たな展開を検討してきました。藻類バイオマス事業については、活用用途により、最適な藻類の種を選定していく必要があります」(同市エネルギー政策グループ)

今回の取材は、新型コロナウィルス感染の影響などにより、南蒲生浄化センターの実験施設に足を運ぶことはできず、仙台防災未来フォーラム2021からのレポートとなったが、改めて東日本大震災とその後の10年を考える場ともなった。藻類バイオマスの研究開発を含めた防災環境都市・仙台市の今後の取り組みに注目したい。

東芝エネルギーシステムズ(株) バイオマス発電所排出のCO2を分離回収する 大規模 BECCS対応設備稼働 (2021.2.24)

東芝エネルギーシステムズ(株)は、2020年10月、グループ会社である(株)シグマパワー有明の三川発電所(福岡県大牟田市)において、バイオマス発電所から排出されるCO2を分離回収する大規模な実証設備の運転を開始した。三川発電所はPKS(ヤシ殻)を主燃料としたバイオマス発電を行っており、今回稼働した設備は、世界初の大規模BECCS対応設備となる。

■CO2分離回収実証装置

(東芝エネルギーシステムズ(株)提供)

今回稼働した設備は、同発電所隣接地に2018年2月より機器の納入、据付を開始し、試運転を行ってきた。本設備は、三川発電所から1日に排出されるCO2の50%にあたる500トン以上のCO2を分離回収することが可能だ。火力発電所から排出されるCO2の50%以上を回収することができる設備としては日本初という。同社は、環境負荷が少ない高効率発電設備の提供やサービスを進めるとともに、今回の実証運転を通じ、CO2分離回収の技術、性能、コスト、環境影響、発電所との統合運用性等の評価を行っていく考えだ。

(環境省 CCUSの早期社会実装会議資料より)

同社のこの実証事業は、2016年度から環境省が推進する「環境配慮型CCS実証事業」の中で行われている。この実証事業は、火力発電所でのCO2分離・回収技術の実証を行い、その結果を踏まえて、また、環境影響評価手法を取りまとめつつ、日本に適した円滑なCCS導入手法を取りまとめることで、地球温暖化対策の強化を目指すものとしてスタートした。同社を代表事業者とする、18法人によって進められており、同社は分離・回収分野の検証を担う。

「本事業においては、分離・回収技術の実証となるため、地下地層への貯留は実施しておりませんが、将来的にはCO2圧縮液化設備などを増設することによって、回収したCO2を適切な地点まで船舶等で輸送し、貯留の実証に供することができる設備として計画しています」(同社 パワーシステム事業部)

脱炭素社会の実現に向け、国内外で、再生可能エネルギーの導入が進んでいるが、天候や昼夜など自然条件により出力が大きく変動するものもあり、供給が不安定になりやすい。当面は安定的に継続して発電可能な火力発電が、ベースロードと調整電源としての両方の役割を担う電源となる一方、発電所から排出されるCO2を大幅に削減可能なCCUS技術の実現が求められている。国際エネルギー機関(IEA)は、”CCUS in Clean Energy Transitions” の中で、既存の発電所や産業プラントに導入されなかった場合、2050年に約80億トンのCO2を排出する可能性があるとしている。

https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions

(環境省 CCUSの早期社会実装会議資料より)

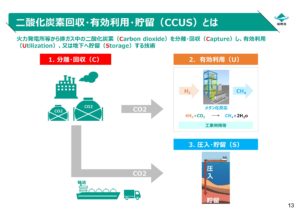

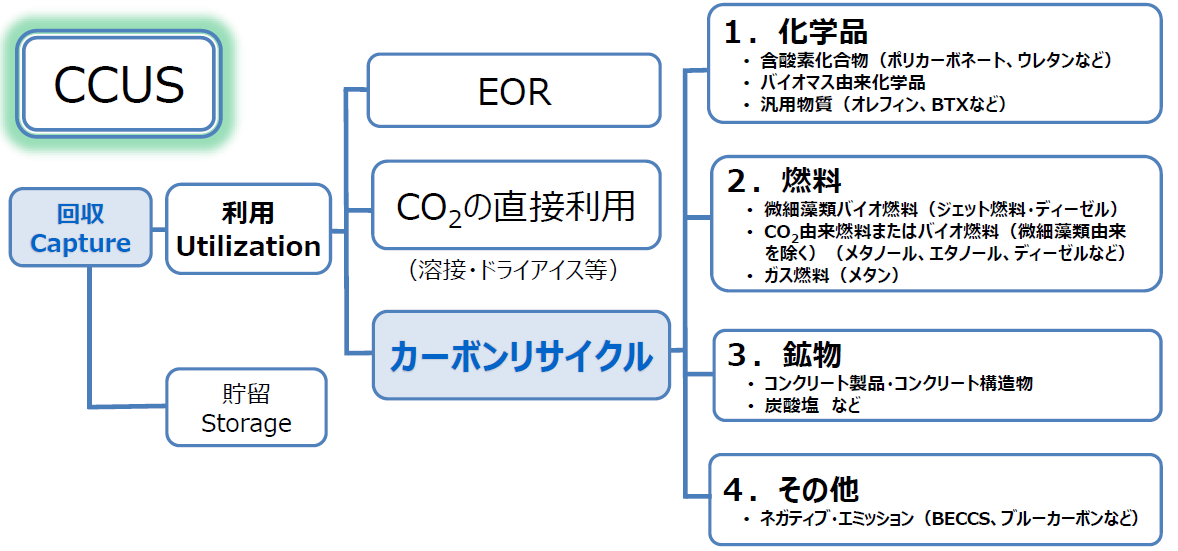

さて、ここで用語について整理すると、CCUSとは火力発電所等から排ガス中のCO2(Carbon dioxide)を分離・回収(Capture)し、有効利用(Utilization)、または地下へ貯留(Storage)する技術である。CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)とはその中の地下へ貯留する技術、CCU(Carbon dioxide Capture and Utilization)とは有効利用する技術だ。

BECCS(Bio-Energy with Carbon Capture and Storage)とは、CO2の回収・貯留と組み合わせたバイオマスエネルギーを生産・利用する技術。過去に排出され大気中に蓄積したCO2を除去するネガティブエミッションを実現する技術であり、パリ協定の目標達成のためのオプションとなっている。CCS付きバイオマス発電とも呼ばれ、国内外では今後注目を増していく技術と考えられているが、食料生産との土地競合、森林地から資源作物栽培への転換による生態系の劣化等に注意を払いながら進める必要があるという認識もある。

経済産業省は、CO2を炭素資源と捉えて再利用する「カーボンリサイクル」というコンセプトを推進しており、2019年6月にはCCU技術の各分野で研究開発が必要な技術的な課題を整理した「カーボンリサイクル技術ロードマップ」が公表された。

環境省は、2018年度より「CO2の資源化を通じた炭素循環社会モデル構築促進事業」を開始し、CO2資源化を実現するための課題を整理し、CCU普及を目指す事業を進めている。

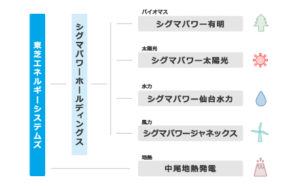

■シグマパワーホールディングス会社概要

同社は、これまで培ってきた豊富なプラントエンジニアリング力を活用し、高効率な再生可能エネルギーによる発電所の建設、運営を行っている。発電所エリアを活用し、CCS、高効率蒸気タービン、IoT遠隔監視システム等の実証試験を行い、環境技術開発も推進している。シグマパワーホールディングスは、同社の発電事業を担っており、電源別の傘下会社にてオペレーションとメンテナンスを実施している。(株)シグマパワー有明の三川発電所は、バイオマス分野を担う。

■(株)シグマパワー有明 三川発電所

(東芝エネルギーシステムズ(株)提供)

同発電所は、2005年に東芝グループの発電事業の拠点として石炭による発電事業を開始した。2008年からは木質バイオマスと石炭の混焼による発電を進め、世界的な脱石炭火力、再生可能エネルギーへのシフトを受け、2017年、同社グループ初のバイオマス主体の発電所へのリニューアルを実施。主燃料としてバイオマス燃料のPKSを輸入採用し、従来と比較してCO2排出量を年間約30万トン削減。PKS最大3万トン貯蔵できる専用置場も発電所構内に設置した。発電出力は5万kWで、一般家庭約8万戸分に相当する電力を供給している。また隣接地に4.4万kWのバイオマス発電所も建設中で、2021年秋稼働予定だ。

CO2分離回収システムについても、2009年9月に三川発電所内に1日あたりのCO2回収量が10トン規模のパイロットプラントを建設して以来、改良、実証を積み重ねてきた。実際の発電所におけるシステム性能の実証とともに、その運用性、保守性についても検証を進めてきた。

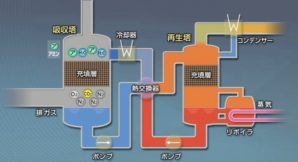

■CO2分離回収の原理

(東芝エネルギーシステムズ(株)提供)

今回の大規模CO2分離回収システムについては、化学吸収法による燃焼後回収方式を採用している。同方式では、アミン水溶液という物質の低温の状態ではCO2を吸収し、高温になるとCO2を放出するという性質が利用されている。「この技術は、既に確立した技術であり、新設の発電所に限らず、既設改造・産業用等にも応用でき、適用範囲(市場)が幅広いことが特徴です。更には、部分回収が可能という特徴もあります。一方、CO2の分離回収エネルギーが比較的大きいことから、CO2分離回収設備が大型化し、コストがかかるという点がありますが、これは今後の課題です」(同社 パワーシステム事業部)

■環境省Webサイト「ミライアイズ」

http://www.env.go.jp/earth/mirai_eyes/

三川発電所やこのCO2分離回収システムについては、2019年度制作の環境省のミライアイズ「イノベーションで未来を切り拓く~CCUS~」(佐賀県佐賀市、東芝グループ)でも紹介された。

同社と合わせて紹介された佐賀市清掃工場のCO2分離回収プラント構築も同社が手掛けており、純度の高いCO2を回収、その高純度CO2はパイプラインで運ばれ、藻類培養事業やバジル生産、きゅうり生産を行う施設園芸農業で利用されている。

「三川発電所と佐賀市のプラントはCO2分離回収技術の基本原理は同じです。佐賀市のケースではCO2分離回収設備で回収した後のCO2は圧縮機で昇圧し、不純物を除去する設備を設けることで食品グレードに適したCO2純度が得られる仕組みになっています。一方、煙道排ガスはCO2分離回収設備に供給される前に脱塩設備で処理されることで塩化水素濃度を低減しております。この操作によりCO2分離回収設備でのCO2分離回収をより効果的に実現できるようになりました。塩化水素が多く含まれるのは清掃工場排ガスに特有であり、三川発電所の環境省環境配慮型CCS実証事業においては脱塩設備を設置しておらず、代わりにSOxを除去するための脱硫設備を設けています」(同社 パワーシステム事業部)

BECCSは貯留をベースとした事業モデルであるが、高純度CO2は植物や藻類にとっては、光合成促進のための資源であり、また化成品の原料にもなりうる。利用をベースとしたCCU事業モデルもどう展開していくか注目だ。

竹中工務店 耐火集成材「燃エンウッド」軸に木造建築の大規模・高層化推進 エコプロOnline2020 注目した展示から (2021.1.18)

オンライン展示会「SDGs Week Online」(「エコプロOnline」「社会インフラテックOnline」 「気候変動・災害対策Biz Online」で構成)は、日本経済新聞社の主催により、11月25日(水)から28日(土)までをコア期間として、また、12月25日までアーカイブ開催が行なわれた。(株)竹中工務店は、「エコプロOnline」の中で、「建築・まちづくりを通した環境への貢献」をテーマに展示を行った。

ゼロエネルギービルとウェルネス建築:東関東支店ZEB化改修(上)、東京本店改修(下)

●省エネと再生可能エネルギー利用によるゼロエネルギービル(ZEB)やウェルネス建築の事例

●同社が開発した低炭素型セメント「ECM®セメント」、環境に配慮した軽量ダクト「エボルダン®」などが紹介された。(詳細は、下記ホームページ参照)

https://www.takenaka.co.jp/

●木造建築の大規模化・高層化は環境建築として世界的潮流となっている。中高層木造・木質建築事例が紹介され、その取り組みの背景や考え方、軸となる技術について同社より伺うことができた。(※当ページ内の画像提供:一部除き同社より)

「CO2を吸収して成長した樹木は、建築物としてCO2を長期間大量に固定することができ、木造建築はカーボンニュートラルなサステナブル社会を実現する有力な建築手法といえます。一方、日本では戦後まもなく植林された人工林の伐採適齢期を迎え、本格的な利用期を迎えつつあり、木材の有効利用が求められています。弊社では、都市部での大規模木造建築を通して国産木材の有効利用に取り組んでおります」(木造・木質建築推進本部)

同社の大きな特徴は、都市部でより多くの建物を木造化・木質化することで木材の需要を高め、日本の森林・林業・地域を活性化することを推進していることだ。森とまちをつなぎ、社会生活に森を取り込む活動を、これまでの一連の森林サイクルの枠を超えた「森林グランドサイクル®」と呼び、構築する活動を提唱している。

さらに、単に都市や建物に木材を使うだけでなく、環境と調和した持続可能な建築・まちづくりに取り組み始めた。2019年6月、一般社団法人Deep Japan Lab(岐阜県郡上市)、NPO法人グリーンズ(東京都千代田区)と、共同プロジェクト「キノマチプロジェクト」を立ち上げ、各種取り組みをスタート。同プロジェクトは、まちと森がいかしあう関係が成立した地域社会「キノマチ」を実現するために、業界・専門分野を越えて、まちづくり・森づくりのプレイヤーたちが、共に学び、共に行動を起こしていく活動体だ。木材を中心とした森林資源をまちで多く活用すること、いわゆる「地産都消」で、木をめぐる社会問題を解決する足がかりとなることを目指し、下記の情報発信サイトを運営している。

木のまちづくりから未来のヒントを見つけるマガジン

https://kinomachi.jp/

建築物の木造化・木質化は、CO2削減効果が極めて高いことから、世界的にその可能性が着目されている。2018年改訂のEUのバイオエコノミー戦略においては、1トンのコンクリートを1トンの木材に置き換えると2トンのCO2削減効果があると発表。EU、北米を中心に木造高層ビルの建設に官民を挙げて挑戦が進んでいる。北欧ノルウェーでは2019年に高さ約85m、18階建の木造複合ビルが完成し反響を呼んだ。 林野庁 ウッド・チェンジ・ネットワーク会合資料より

林野庁 ウッド・チェンジ・ネットワーク会合資料より

日本の木材自給率はここ15年間でほぼ倍増し、木材輸出も増加している。戦後開始した植林による人工林は、50年生を超えて2020年頃には約7割が主伐期を迎えており、伐採、植林による更新を行うことで国土保全と持続的なCO2吸収の効果が期待できる。人工林の出口づくりの観点からすれば、国産材の需要拡大は急務課題ともなっており、林野庁では、ウッド・チェンジ・ネットワークをつくり、木材利用に向けた普及のあり方等について協議、検討を行い、日本全国に木材利用を広げていく活動を行っている。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/wcn.html

2019年に発表されたバイオ戦略では、日本の伝統ある木造建築技術、世界から評価される美しい設計、正確な施工管理、耐震技術を強みとして、木材活用型建築を国内において普及させ、さらに、木造住宅の輸出による海外市場を獲得し、将来的には木材活用型大型建築に拡大していきたいとして重点方針にも盛り込まれた。

日本橋高層ビルCG

日本橋高層ビルCG

2020年9月、三井不動産(株)と同社は、日本橋にて国内最大・最高層の木造賃貸オフィスビル計画検討に着手すると発表した。三井不動産グループが保有する森林の木材を使用する。現存する木造高層建築物として国内最大・最高層となる、地上17階建・高さ約70m・延床面積約26,000㎡。 最先端の耐火・木造技術を導入し、主要な構造部材には同社開発の耐火集成材の「燃エンウッド®」を採用する。各所にも木材を積極活用し、同規模の一般的な鉄骨造オフィスビルと比較して、建築時のCO2排出約20%削減効果を想定。今後、詳細の検討を進め、2023年着工、2025年竣工を目指す。

遡り、2020年2月、同社は、山佐木材(株)、鹿児島大学と共同で「燃エンウッド®SAMURAI」を開発し、フラッツウッズ木場で初適用した。新製品は、燃エンウッドの荷重支持部に鉄筋を埋め込むことで、従来の耐火性能に加えて、強度と硬さを実現するハイブリッドの部材。木造で実現することが困難であった大スパンの建築空間の設計が可能となり、今後の適用拡大する考えだ。

さて、そもそも鉄筋コンクリートが当然と思う高層ビルが、なぜ木造でできるようになったのか。

戦争後、各国の都市は不燃化を推進してきた政策により、都市部における規模の大きな3階以上の木造建築は事実上不可能であった。1980 年代になって、欧州、北米において地球温暖化への懸念などを背景に低炭素社会化を目指した木材利用のムーブメントが興り、新しいエンジニアードウッドの開発やコンピューター制御による高度な製造技術に支えられた木材利用技術が一気に普及したという。

同社は、1990年代、早くから構造材料としての木材利用技術開発を進めてきた。建築基準法の性能規定化により木造による耐火構造物の可能性が開かれると、耐火性能を持つ木材の開発に着手し、耐火集成材「燃エンウッド」を開発してプロジェクトへの適用が始まった。

「地球環境問題や国産木材資源の活用等の新たな国策、ニーズの変化を受けて、2016 年に先進構造エンジニアリング部門の活動分野から木造関連分野を独立・拡張、木造・木質建築推進部門を設置しました。この専門部署の設立は大手ゼネコンでは初となりました。業務領域を拡大し、耐火木造やその他木構造分野に加えて、国産木材利用を推進する木造・木質材料利用技術の開発、マーケティングおよび関連新規事業開発を進めています」(同本部)

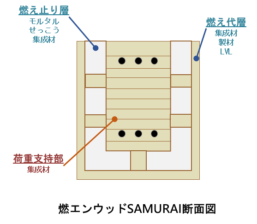

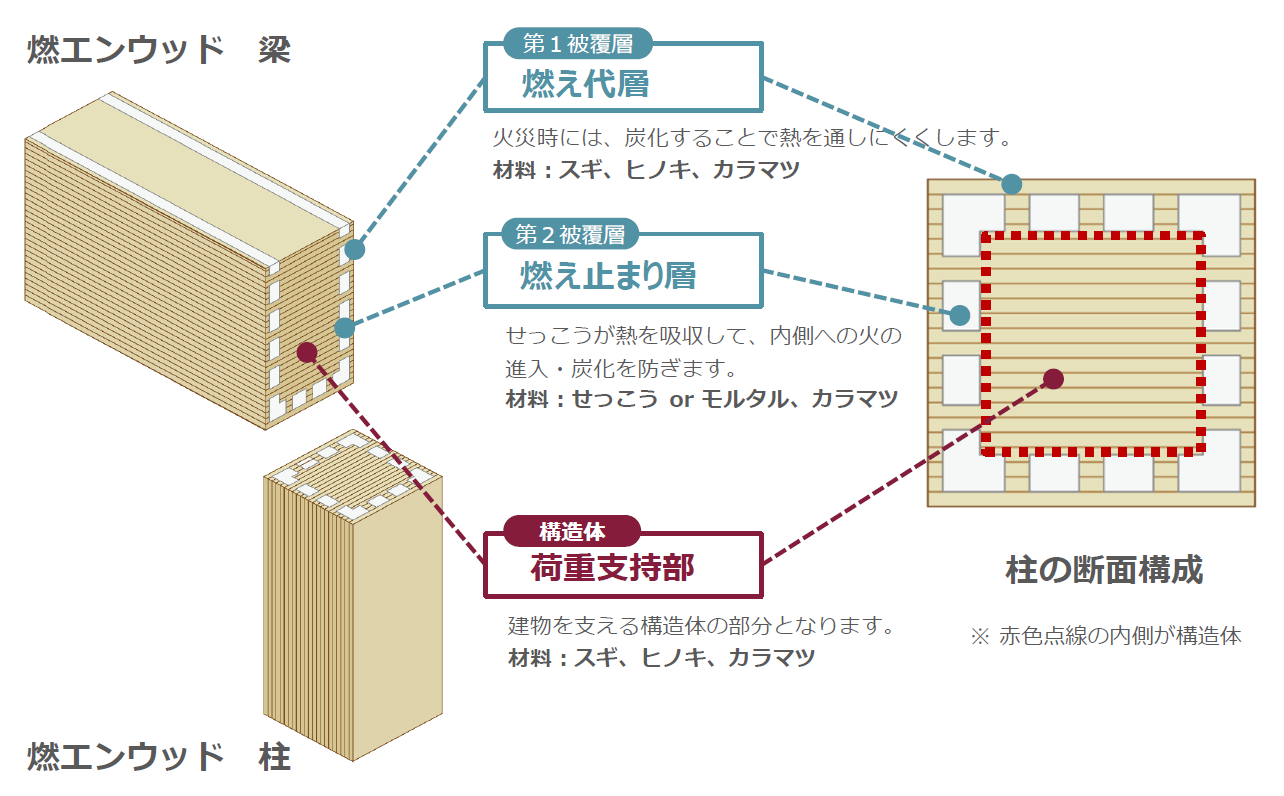

●耐火木造建築、耐火集成材「燃エンウッド」の開発

「燃エンウッド」は、柱梁となる集成材の荷重支持部の周囲に、比熱が高く吸熱効果を有するセメント・石膏系材料の燃え止まり層、その外側を木の燃え代層で囲む独自の 3 層構造を持つ。2011 年に国土交通大臣による 1 時間の耐火構造認定を受け、2013 年、初めて燃エンウッドを適用した耐火木造建築「大阪木材仲買会館」が竣工し、内装および外装に多くの木材が使用された革新的な建物として大きな反響を呼んだ。BCS 賞(2015 年)、日本建築学会作品選奨(2015 年)等多数を受賞、燃エンウッド開発自体も 2012年、第9回エコプロダクツ賞を受賞、2014 年に日本建築学会賞(技術)を受賞した。

燃エンウッドについては、対応可能な樹種の拡大や 2時間耐火への対応、屋外利用技術や防耐火区画の詳細など、広範かつ総合的な技術開発を継続して進めている。「木造でも2 時間までの耐火仕様があれば、都市部を含む日本のほとんどの建物を木で建てることが可能ですね」(同本部)

樹種については、同社では国産材利用を推進する立場から、燃エンウッドの仕様を日本固有の針葉樹であるカラマツ、スギ、ヒノキとしている。「いずれも国内では建材用に広く植栽されており、使用量を上回る成長量があります。とくにカラマツは国産の樹種でも強度が高いため、近年建材用としてニーズが高まっています」(同本部)

また、現在は同社が保有する燃エンウッドの一部の仕様をオープン化し、公共公益的な建築プロジェクトで当社以外の設計者、施工者が自由に扱えるよう、提携先メーカーとライセンス契約を結んでいる。

●CLTへの取り組み

木造・木質建築を推進する合わせて重要な要素としてCLT (Cross Laminated Timber)と法律の問題が挙げられる。CLTは、集成材と同様に薄い挽き板を積層接着し、大型の板状部材をつくる技術だ。コンクリート部材の 5 分の 1 程度の重量で済むため、高層建物の床、壁に用いることで基礎構造の簡素化、地震力低減、施工性向上等の効果が期待される。EUでは、1990 年頃より CLT の利用技術が普及し、多層の木造建物が数多く建てられるようになった。日本では 2016 年に国内最大級の CLT 工場が稼働したことで建材の供給が始まり、同社においても高層、大型の木造建物への適用技術開発が進められてきた。

画像提供:(一社)日本CLT協会

画像提供:(一社)日本CLT協会

●建築基準法の改正

日本では 2000 年の建築基準法の改正で性能規定の導入により、木造であっても所定の性能を満たすことを要件として、耐火建築物を含むいかなる建物も建築することが可能になり、都市部の高層を含む建築物を木造で建てることが可能になった。林業振興と国産木材利用促進が国の重点政策として地域創生の要に据えられたことで、2010 年には公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が制定され、日本の建設市場は、国産木材の積極利用に大きく方向を転換してきた。

大型高層建築物の木造・木質化は、CO2削減効果の観点で、加速している。日本の木造・木質建築技術、設計・施工管理力、耐震技術などを基盤として、また日本の林業振興も含めて、世界の都市の風景はどう変わっていくのか。同社の事業に注目である。

SINKPIA・JAPAN 生分解性プラの生分解装置、リコー 超臨界技術利用の発泡PLAシート エコプロOnline2020 注目した展示から(2021.1.18)

オンライン展示会「SDGs Week Online」(「エコプロOnline」「社会インフラテックOnline」 「気候変動・災害対策Biz Online」で構成)は、日本経済新聞社の主催により、11月25日(水)から28日(土)までをコア期間として、また、12月25日までアーカイブ開催が行なわれた。

廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題に対し、プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢い利用が世界的に求められている。国内では、2020年7月レジ袋有料化がスタート、海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの、バイオマス素材の配合率が25%以上のものは例外となり、2020年5月から環境省では、「バイオプラスチック導入ロードマップ検討会」も進められている。エコプロOnlineや海洋プラスチックごみ対策パビリオンでは、バイオプラスチックや分解装置、マイクロプラスチック回収の分野の展示も行われた。

SINKPIA・JAPAN(株)

同社(横浜市都筑区)は、業務用生ごみ処理機「シンクピア」GJシリーズ、コンパクトサイズから大容量サイズまで展示した。また合わせて同社、バイオワークス、協和、村上製作所の4社で共同開発中の、PLA(ポリ乳酸)をはじめとする生分解性プラスチックを水とCO2に生分解する装置「バイオストリーマー」を展示。生分解性プラスチックは生ごみなどと比較すると分解に時間を要するという性質があったが、分解環境の適正化と特殊菌によって速度を促進している。

生ごみ処理機「シンクピア」は微生物の力で生ごみを生分解処理する。堆肥型や乾燥型と違い、原則処理した残存物を取り出す必要がなく、約24時間程度で生ごみを水とCO2に生分解する。処理槽内で微生物が専用の微生物ハウスに高密度に生息し、適宜攪拌されることで生分解効率が向上、装置の小型化を実現させている。「従来機と違い小型化により室内設置を実現し、大きく利便性を高めています」(経営企画室) 高温加熱処理が不要なため、装置を稼働させる消費電力を大幅に削減できることも特徴。セブンイレブンジャパンの東京都の一部で設置実績をもつ。

(株)商船三井

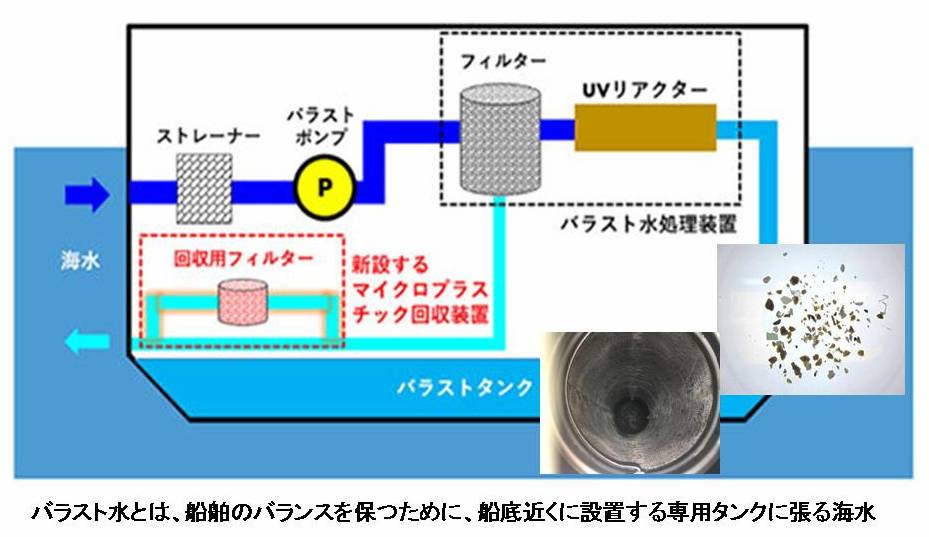

同社は、三浦工業(株)(愛媛県松山市)と共同開発のマイクロプラスチック回収装置(5mm以下になったもの)を展示した。マイクロプラスチックは、食物連鎖を通じて生態系全体に広がり、影響を与えると言われているが、同装置は、一般商船に設置し、試験採取を実施した。世界中を就航する一般商船を活用し、実際に回収を行う試みは世界初。今後、回収装置を設置する船の隻数拡大を目指し、海洋・地球環境の保全の取り組みを進めていく考えだ。

回収装置は、バラスト水処理装置の配管を利用して、専用のフィルターを設置し、揚荷役中に海洋中のマイクロプラスチックを回収する。同装置の主な特徴は次の3つだ。

●配管の工夫で設置でき、新造船だけでなく既に就航している船での装置の設置も可能。

●回収装置運転中、本船電力使用量は非常に少なく、燃費悪化はほとんどない。

●安価な設置が可能で、回収作業は非常にシンプル。

<バイオマテリアル、バイオマスプラスチック、生分解性プラスチック>

アサヒビール(株)

同社は、(株)丸繁製菓(愛知県碧南市)と共同開発した、食べられるコップ「もぐカップ」を展示した。「使い捨て」から「使い食べ」へ、楽しみながらプラスチック削減に取り組むライフスタイル提案を目指す。国産のじゃがいもデンプンが原料で、高温高圧で焼き固めることにより、耐水性を向上させ、中に入れた液体が漏れにくくしている。容器自体にそれぞれ味付けをし、飲み物や食べ物との組み合わせを楽しめるようにした。容器の味はプレーン、えびせん、チョコレートの3種類、サイズはS(50ml)、M(100ml)、L(200ml)の3種類で、用途に合わせて幅広く展開する予定。2020年11月から、都内の会員型コワーキングスペースや飲食店でテスト展開を実施している。海外でも可食容器の商品化が始まっているが、「もぐカップは、おいしさと経済合理性がある価格の2点にこだわっています」(パッケージング技術研究所)

(株)リコー

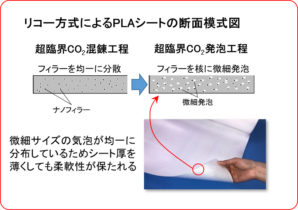

植物由来の生分解性プラスチックPLA(ポリ乳酸)をリコー独自の超臨界CO2技術で微細発泡させた、しなやかさと強さをもった素材「PLAiR」を展示した。同社は、オフィスデジタルサービスプロダクツなどをメイン事業領域とするが、ヘルスケア・エネルギー・新素材などの新たな領域での研究・事業開発を目指し、神奈川県海老名市の「RICOH Collaboration Hub」で推進している。

PLAの特性上、従来の一般的な発泡方法では、発泡が困難で、石油由来樹脂などとの併用が必要だったが、気泡の制御が困難でばらつきが大きく、かつ気泡の直径が数百ミクロンと大きくなるため、シートが破れやすいなどの課題があった。また、石油系樹脂を加えるためPLAの特徴である生分解性は消失していた。同社は加工プロセスで超臨界CO2を利用し、混錬工程でPLA中にフィラー(発泡核剤)を均一に分散させ、そのフィラーを核に発泡させることで、数十ミクロン単位の均一な気泡を作成した。

藻類バイオマス産業化レポート MoBiol藻類研究所 パーム油生産工場廃液(POME)を利用しDHAを生産(2020.12.10)

食品開発展2020は、11月16日~18日、東京ビッグサイトで開催された。同展示会では、気候変動問題や人口増加に絡み、フードロス削減や、従来食料とされていなかった未利用資源開発の分野が立ち上がった。新食料資源開発セミナーでは「新食料資源としての微細藻類の可能性」と題して(株)MoBiol藻類研究所・藻類産業技術D&Dセンター長の多田清志氏による講演が行われた。

パーム油は植物油、マーガリン、チョコレート、石鹸等の原料として利用され、輸送用や火力発電の燃料としても利用されている。インドネシアとマレーシアはパーム油生産では世界の約85%を占める。その一方、農地拡大による森林伐採やパーム油生産工場廃液(POME; Palm Oil Mill Effluent)が引き起こす水質汚染やメタンガスの発生が重大な環境問題となっている。「POMEについては、上澄み液は肥料としての使い道がありますが、廃液処理の最中にCO2やCH4(メタンガス)が発生し、オゾン層破壊物質でもあるN2O(亜酸化窒素)も生み出しています」(多田氏)

(講演発表資料から)

(講演発表資料から)

2018年に(株)MoBiolは、上記の環境問題解決を目標に掲げ、これらの問題を解決できる存在として、また筑波大学の藻類バイオマス研究開発成果を産業化する企業として設立され、2020年6月、商号変更し(株)MoBiol藻類研究所となった。

同社は筑波大学の藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター長を務める渡邉教授の研究成果、微細藻類の専門的な知識と生産技術を強みに、様々な微細藻類に適した培養技術の開発、および微細藻類から生産される油脂の効率的な生産技術の開発を行っている。現在、MoBiolグループのグローバルビジネスを展開するMoBiol Holdings Pte Ltd (本社:シンガポール)を中心に、PT MoBiol Algae Indonesia(本社:インドネシア ジャカルタ)と共にそれぞれの強みを活かし、国内では、つくば市を拠点に事業を進めている。

(MoBiol藻類研究所ホームページより)

同社の基本的なビジネスモデルは上記のような構成図だ。インドネシアには、2017年の統計では875に及ぶ生産工場がある。これらの工場は、1日当たり455,000トンを超える大量のPOMEを排出しており、大きな環境問題となっている。POMEは、BOD(生物化学的酸素要求量)値が高く、そのまま河川や海に流すと富栄養化によるプランクトンの大量発生など引き起こすので、ラグーン処理を行っているが、温室効果ガスであるメタンガスが大量に発生し、重大な環境・経済問題に発展しているが、効果的な解決策が見つかっていなかった。そこで、解決する手段として、微細藻類の機能を利用することに着眼した。生産工場からの廃液を、生育に必要な栄養源として藻類が利用することで、BOD値が低減され、水質改善につながる。さらに、藻類から抽出されるDHA(ドコサヘキサエン酸)含有オイルが、新たな事業利益をもたらすというものだ。「私たちは、パーム油生産工場から排出されるPOMEを、単なる廃液ではなく藻類の生育を促す有価物と捉えて、パーム油の副産物”ByLPO“(Byproduct Liquid Palm Oil)と呼んでいます」(多田氏)。

DHAは人間に必須の栄養素で、EPA(エイコサペンタエン酸)とともにオメガ3とも言われている不飽和脂肪酸だ。人体では生成できないことから、EPA-DHAを多く含む青魚を摂取したり、これらを含んだ健康食品を利用したりして体内に取り込む必要がある。EUでは、DHAを1日100mg摂取することで乳幼児の正常な視力に発達に寄与するという研究結果などから、乳幼児用ミルクにDHAを入れることを義務化する動きを見せている。

これらの課題解決に適した微細藻類として従属栄養性藻類に属する上図のオーランチオキトリウム(Aurantiochytrium)が利用されている。同種は、海産ないし汽水産の単細胞微生物で、光合成をせず、有機物を吸収して従属栄養で増殖する。栄養細胞は直径約5μmから20μm程度のほぼ球形で、運動性はないという。一般に、増殖が速く、また高い脂質生産能をもっており、多くは、DHA(ドコサヘキサエン酸)などの高度不飽和脂肪酸を産生することが知られており、摂取することでDHA増量効果があることから、養魚飼料、鶏飼料の配合飼料として使われてきた。近年、炭化水素を多く産生する株も発見され、軽油に混合し、バイオ燃料として利用できることも確認されてきたが、増殖においては糖類やアミノ酸などの栄養源が必要であった。

「微細藻類は大きく葉緑体をもつ光合成型と葉緑体をもたない従属栄養型に分類されます。前者は光とCO2があれば増殖しますが、光合成のために光を当てる大規模設備が必要で、初期投資が大きくなります。一方、後者はノウハウが蓄積されたバクテリアや酵母などの高密度培養技術が適用可能で、設備を柔軟に設計することが可能です。栄養源にはランニングコストがかかりますが、再利用されていなかったPOMEを栄養源にすることで、コストの問題を解消しています」(多田氏)

(インドネシアに完成した実証プラント(左) 乾燥藻(右))

(インドネシアに完成した実証プラント(左) 乾燥藻(右))

同社は環境問題を引き起こすパーム残渣を微細藻類を用いて浄化、その過程で増殖した微細藻類よりオメガ3を含む油脂の効率的な生産及び抽出技術を開発し、特許化にも成功した。

2019年10月、丸紅(東京都中央区)との資本提携、並びに戦略的パートナシップに係る契約を締結した。DHA の飼料原料としての販売可能性・テストマーケティングを含む事業化に向けた実証実験などを共同実施している。

2020年3月、実証プラントをインドネシアに建設した。DHAの供給元として事業を展開する計画を進め、すでに実証プラントからはDHAの原料となる乾燥藻の取り出しに成功しており、商用培養プラントおよび抽出プラントを設置、事業化を急ピッチで進める予定だ。

そして11月、鯖やグループ(本部:大阪府豊中市)は、「サバマーケット創造企業」として、さば寿司を製造・販売する「鯖や」、さば料理専門店を運営する「SABAR」、サバの海面養殖などを手掛ける「フィッシュ・バイオテック」を展開する企業であるが、持続可能で質の高いサバ養殖の共同研究を始めるにあたり、業務提携したと発表した。

微細藻類の中の従属栄養型の種は下水排水の処理として下水・排水含有有機物を培養に利用しながら、有機物の資源循環システムを形成することも可能だ。国内外の応用の分野の開拓など今後の動きに注目だ。

持続可能な食料供給へフードテックの潮流 食品開発展2020 新食料資源セミナー(2020.12.10)

食品開発展2020(主催:インフォーマ マーケッツ ジャパン(株))は、2020年11月16日~18日、東京ビッグサイトで開催された。食品分野の研究・開発、品質保証、製造技術者向けの専門展示会であるが、2020年は、健康、美味しさ、分析・計測、衛生のコンセプトに加え、気候変動問題や人口増加に絡み、フードロス削減や、従来食料とされていなかった未利用資源の開発の分野が立ち上がった。特に微生物、藻類、プランクトン、昆虫などの食料資源としての開発、また培養肉の開発などが動き出す中、新食料資源セミナーや関係の展示を追った。

●米中を軸に活発化するフードテック投資~農林水産省 フードテック官民協議会を設立

持続可能な食料供給を可能とするフードシステムへの関心は世界的に高まっており、食に関するフードテック(最先端技術)の活用が注目されている。特に、代替肉や昆虫食などの代替タンパク質の分野は世界的には有望とされる。こうしたフードテックの投資は活発化しており、世界的には近年2兆円を超える金額が投資されている。しかしながら、大きく先行する米国、その覇権を狙う中国と比べ、日本の投資額は非常に小さい状況にあった。

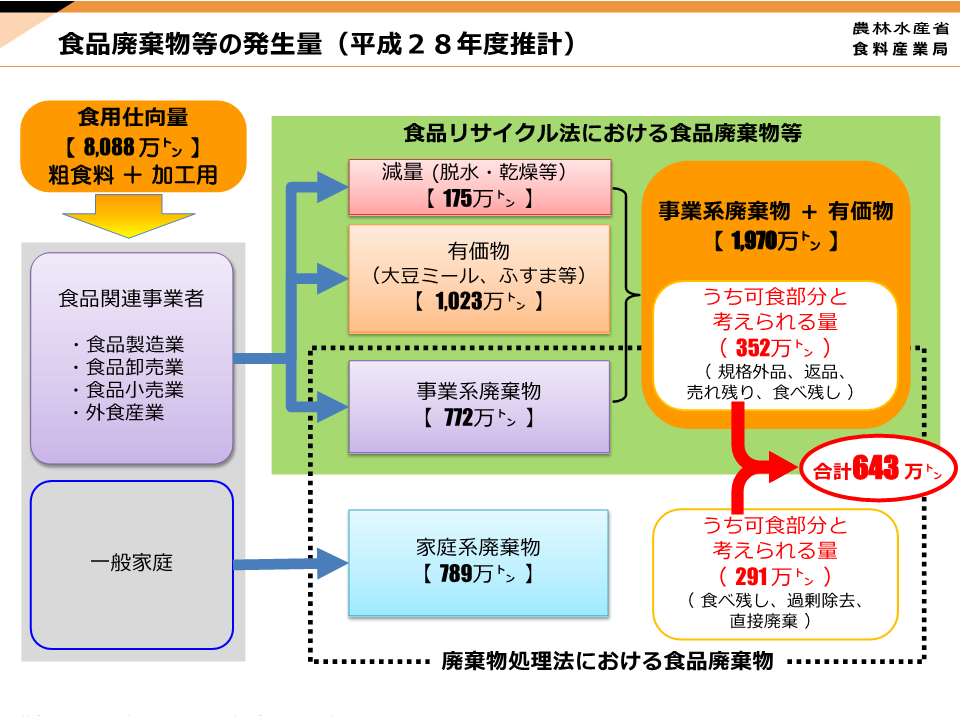

「持続可能なフードシステムの構築に向けた新たな動き」と題した農林水産省大臣官房政策課 大曲企画官の講演では、フードテックを巡る国内外の現状、農林水産省の取り組みについて解説された。まず、農林水産省のフードテックに対する認識や全体像は、下記のような概要だ。(以下、農林水産省資料より)

「フードテックについては、食料安全保障、環境負荷低減、健康・栄養問題の解決、再生産可能な公正な取引関係等に向けて、持続的な資源循環型社会や食を通じた高いQOLの実現のために、食・農林水産分野、そのバリューチェーン全体において、活用されるロボティクス、デジタル・AI、バイオ(ゲノム、培養等)などの新興技術や科学的知見または当該技術・知見を活用したビジネスモデルであるというのが、現時点の農林水産省の認識です」(大曲企画官)

このフードテックに関しては、民間だけでなく、海外政府においても関心が高まっている。2020年5月、EUの新戦略 ”Farm to Fork Strategy” が発表され、植物、藻類、昆虫等の代替タンパク質分野の研究開発を戦略的に位置付け、これらの新興技術を重要視すると発表された。

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

農林水産省では、フードテック分野の協調領域における課題やその対応について、食品企業、ベンチャー企業、関係省庁、研究機関等の関係者で構成する「フードテック研究会」を2020年4月に立ち上げ、7月に中間とりまとめを公表した。この中間とりまとめを踏まえ、食・農林水産業の発展と食料安全保障の強化に資する資源循環型の食料供給システムの構築や、高い食のQOLを実現する新興技術の基盤を国内で確保するため、今般、協調領域の課題解決の促進や新市場の開拓を後押しする官民連携の取組を推進する「フードテック官民協議会」を10月に設置した。

この官民協議会では、協調領域の課題解決に向けて議論・提言を行う作業部会や、フードテック振興に関する機運を盛り上げていくための取組を行うコミュニティサークルを設置し、これらを中心として、会員の積極的な参画を得ながら活動を行っていく考えだ。

●グリラス 循環型食用コオロギによるタンパク質フードビジネス

日経トレンディ12月号では、2021年ヒット予測ランキングと題した特集が組まれ、「コオロギフード」は第5位にランクインした。国際的に新しいタンパク源として注目が高まっており、日本でも高まるとの予測だ。

グリラスが飼育するフタホシコオロギ(画像提供:グリラス)

(株)グリラス(徳島県鳴門市)は、これまでの発生生物学の経験をもとに「コオロギ飼育管理・育種」の専門会社として2019年に創立した徳島大学発のスタートアップ企業。世界的な課題である食糧問題をはじめ、持続可能な社会を創造するためにテクノロジーで世界を変える挑戦を掲げている。これまで培ってきた昆虫のゲノム編集など、世界最先端のバイオサイエンス技術をベースとして品質と付加価値の高い技術サービスを提供したい考えだ。渡邉社長は「新食品資源としての循環型食用コオロギタンパク開発の現状と応用」と題した講演を行った。

なぜ今、昆虫食が注目を集めるのか。2013年に国際連合食料産業機関(FAO)が発表した報告書では、2050年には世界人口が現在の約75億人から90億人を超え、深刻な食糧不足、タンパク質危機に陥るという指摘がされている。また、2025年から30年頃には、世界の飼料穀物供給量が伸び悩み、人口増大によるタンパク質需要に追い付かないという。FAOが「21世紀の新たなタンパク質供給源」として推奨しているのが昆虫食 “edible insects” だ。

同社によると、コオロギは牛などの家畜に比べて少ない飼料(生物体1kg当たり、コオロギの場合は1.7kg、牛10kg)、少ない水資源(生物体1kg当たり、コオロギの場合は4L、牛22,000L)で飼育することができる。また温室効果ガスの排出が少ない。

「昆虫は持続可能で環境にやさしいタンパク質であるといえます。また、その中でもコオロギは、食味がよく、雑食性であり、大量生産、集中生産が可能な適性が高いのが特徴です。欧米ではイエコオロギの飼育が主流ですが、弊社では、気性が穏やかで畜産向きのフタホシコオロギの技術開発を行っています。養牛、養豚、養鶏に次ぐ考え方として、「養蛬」(ようきょう)を普及させたいと考えています」(渡邉社長)

同社のビジネスの基本的な考え方は上記の図で示される。飼育自動化、ゲノム編集などによる品種改良、飼料開発、機能性探索は主軸となる研究テーマとなっている。また徳島大学、(株)ジェイテクト(大阪市中央区)、(株)良品計画(東京都豊島区)とチームを組み、共同研究、共同開発などを行っている。同社でもコオロギの粉末を3%配合した備蓄用缶詰パンなどのオリジナル加工食品開発、販売も手掛けている。(下図はクリケットブレッド)

ジェイテクトは最適な環境を精密に制御し、生産性を向上する自動飼育システムの開発を行っている。良品計画は消費者に受容されやすい商品の開発を担っており、同社の食用コオロギを使ったコオロギせんべいを190円(税込)で2020年5月からネットで販売開始、10月から取り扱い店舗を拡大して発売している。コオロギをパウダー状にしてせんべいに練りこみ、コオロギの味を活かすために余計な原料を使わないシンプルな配合で、エビのような香ばしい風味が特徴だ。コオロギラーメンやコース料理など昆虫食を提供するレストランANTCICADA(東京都中央区)には、同社の食用コオロギを提供している。

良品計画のコオロギせんべい

https://ryohin-keikaku.jp/news/2020_0513.html

https://antcicada.com/

伝統的に日常食として昆虫を利用していたアジアやアフリカ、南米などとは異なり、EU圏には昆虫食の文化は存在しなかったが、「Novel Food」(新食品)としてEUで承認され、2018年1月からEUで食用昆虫が自由に取引されるようになった。ペットフード、飼料なども含め海外では大手スーパーや大手食品メーカーが昆虫食の分野に参入、スタートアップ企業も欧米をはじめとして登場している。食品開発展では、ミヤコ化学(株)はインドネシア産イエコオロギパウダーを展示した。

●(株)ユーグレナの「からだにユーグレナ」シリーズのリニューアル好調

「からだにユーグレナ」シリーズ、石垣島ユーグレナ、ヤエヤマクロレラ、緑麺などを展示した。(株)ユーグレナは、2005 年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ(Euglena、和名:ミドリムシ)の屋外大量培養技術を確立、ユーグレナを主に活用し食品や化粧品の販売、バイオ燃料の研究等を行う。同種は、鞭毛運動をする動物的性質をもちながら、同時に植物として葉緑体を持ち光合成を行う、いわゆる光合成型微細藻類。人間が必要とする豊富な59種の栄養素(ビタミン、ミネラル、アミノ酸、DHA、オレイン酸などの不飽和脂肪酸など)を持つ。また特有成分パラミロンは、食物繊維の一種で、吸油性、不要物を除去する機能を持ち、免疫力向上にもつながるという。細胞壁をもたないため、栄養の消化吸収率も高いのも特徴。同社は石垣島で培養を行う。

ヘルスケア商品「からだにユーグレナ」シリーズ(パウダー、タブレット、ミックスドリンクなど)は、2020年9月下旬に新商品の追加と既存商品の「石垣島ユーグレナ」の含有量増加を伴うリニューアルを実施。これまでは、高齢者軸のヘルスケア商品としていたが、販売対象を拡大、11月11日よりカズレーザーさんが出演するテレビCMを全国で放映開始したこともあり、多くの来場者を集めていた。「テレビで知的なイメージのカズレーザーさんのCMの効果もあり、インターネット通販での引き合い、スーパーマーケット、ドラッグストアなどの店頭では広がってきています」(石垣事業所営業部)

また、次世代バイオ燃料への取り組みやユーグレナGENKIプログラムなども展示された。ユーグレナを始めとする微細藻類と廃食油を活用したバイオディーゼル燃料を2020年3月に供給を開始し、車両・船舶への展開を進めている。

環境省が進める「バイオプラスチック導入ロードマップ検討会」静脈システム管理と一体で 座長に東北大・吉岡教授(2020.11.22)

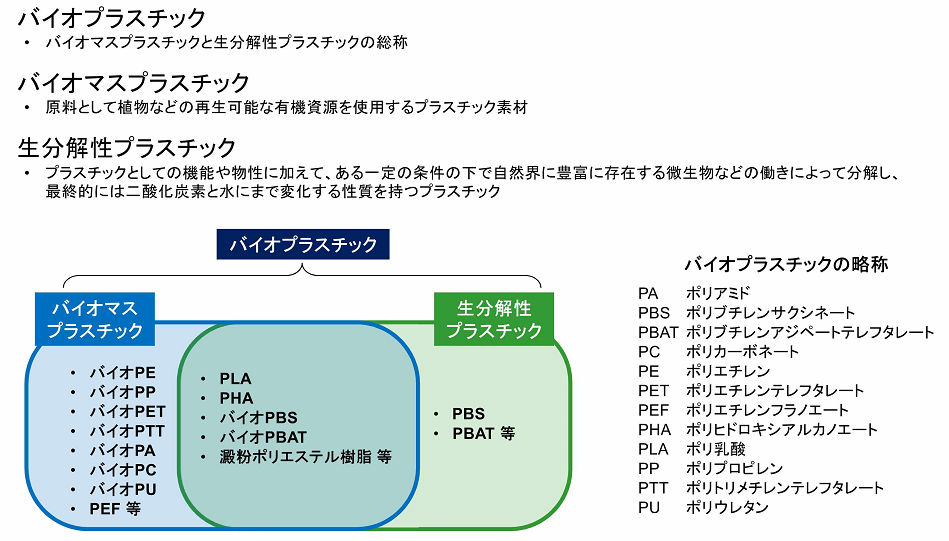

プラスチック製レジ袋の有料化義務化が、環境省、経済産業省主導のもと2020年7月から始まった。その中で、バイオマスプラスチック配合率が25%以上、海洋分解性で相応の機能が得られたものについては、有料化の対象から除外され、義務化施行に向けた広報、キャンペーンなどの中でクローズアップされ、バイオプラスチックという語に対する一般市民の認知度は高まっている。

また、今さらというかもしれないが、バイオプラスチックとは、バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックを総称したものだ。似て非なるものだが、両方の性質をもつものもある。メディアにおいても用語が混同していることがよくあり、この関係を整理したものが、下記の環境省の資料だ。国際レベルで定義されている。詳細は、日本バイオプラスチック協会ホームページ参照。 →http://www.jbpaweb.net/

(環境省「バイオプラスチック導入ロードマップ検討会」資料より)

(環境省「バイオプラスチック導入ロードマップ検討会」資料より)

2019年5月に策定された「プラスチック資源循環戦略」では、プラスチックの資源循環を総合的に推進するため、基本原則として、「3R+Renewable」を掲げ、重点戦略の1つとして、用途や素材等にきめ細かく対応した「バイオプラスチック導入ロードマップ」を策定し、静脈システム管理と一体となって導入を進めていくとされた。2030年までに、バイオマスプラスチックを約 200万トン導入するよう目指すことが掲げられている。

http://www.env.go.jp/recycle/mat052215_1.pdf

こういった背景の中、2020年5月、環境省において、「バイオプラスチック導入ロードマップ検討会」が設置され、導入に向けた議論が始まった。環境省は導入の方向性整理論点として、

●環境・エシカル的側面

●生分解性プラスチックの分解機能の評価を通じた適切な発揮場面

●リサイクル調和性

等を念頭に、導入に向けた施策、国民各界各層の理解と連携協働の進め方を盛り込む考えだ。「ロードマップは、今年度中に取りまとめたいと考えています」(環境省 環境再生・資源循環局 リサイクル推進室)

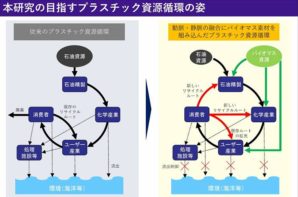

同検討会の座長は、東北大学大学院環境科学研究科の吉岡教授が務める。同教授は、2020年9月、環境省と環境再生保全機構が公募を発表した2021年度の戦略型研究課題のひとつの「プラスチックの持続可能な資源循環と海洋流出制御に向けたシステム構築に関する総合的研究」(S‐19)のプロジェクトリーダーも務めている。

(環境再生保全機構ホームページより)

上記は、研究の目指すプラスチック資源循環の研究の姿であるが、個別目標として下記を掲げている。この研究は2021年度から5年間かけて実施する予定だ。

●「+Renewable」を実現するバイオプラスチックの導入推進へ向けた学術基盤の確立

●プラスチック循環システム構築のための新しい循環技術の開発・政策提示

●プラスチックの3R プラスと排出抑制に係る社会システム政策パッケージの提示

●プラスチックの海洋流出の実態把握と制御

●海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減する(大阪ブルー・オーシャ ン・ビジョン)ための社会システム構築への貢献

https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/r03_koubo_2.html

http://www.che.tohoku.ac.jp/~env/

この研究の考え方については、10月27日開催された第10回バイオマス製品普及推進功績賞表彰式の記念講演会においても発表された。→https://www.jora.jp/jsbi/jsbi_award/

2020年11月17日、第3回検討会がオンラインで実施された。ロードマップ案が提案され、導入に向けた国が支援する施策や課題などが示され、議論された。

1)利用促進面では、「バイオプラスチック導入事例集」や「バイオプラスチック導入目標集」の作成、またクリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)やプラスチック・スマートのプラットフォームを活用した企業間のビジネスマッチングの促進の他、グリーン購入法等に基づく国・地方自治体による率先的な公共調達、バイオプラスチックの利用が促進される公正・公平なリサイクルの仕組みを検討する。

2)消費者への訴求・普及啓発面では、企業等が導入するバイオプラスチックが、消費者等に対して環境負荷低減効果や持続可能性について表示等で訴求できるよう、認証の合理化や新たな認証の仕組みの構築について関係者と連携し検討する。認証においては、原料生産から製造における持続可能性について、バイオマス燃料の持続可能性に関する検討状況も参考にしつつ、確認方法を検討する。

3)研究開発・生産体制の整備面では、バイオプラスチックの高機能化、低コスト化、原料の多様化、リサイクル技術の高度化、海洋環境含む自然環境等での生分解機能の向上等に係る研究・開発・実証事業を強力に支援する。とりわけ、国内バイオマス利用、国内でのバイオプラスチック製造を重点的に支援する。

4)製品領域毎の個別施策として、次の製品には、バイオプラスチック導入に向けた支援等を実施する。

●プラスチック製買物袋

●可燃ごみ用収集袋、堆肥化・バイオガス化等に用いる生ごみ用収集袋

●肥料に用いる被覆材、漁具等水産用生産資材

http://www.env.go.jp/recycle/post_58.html

検討会では、地球環境対策で先行するEUの情勢についても注視する。2018年1月に発表されたEUプラスチック戦略では、バイオマスプラスチック(EUではバイオベースプラスチックと呼ばれる)、バイオマスを含むプラスチック生産の代替原料については、BDFにおけるパーム油の持続可能性議論の影響もあり、ライフサイクル評価の必要性が記されている。また、EUでは生分解性プラスチックが普及しており、コンポストも普及している。分解が起きる条件やリサイクル材の質や自然環境に与える影響を懸念しているが、その一方で、消費者に製品の正確な情報を提供するということに重点を当てており、コンポスト可能性および生分解性プラスチック定義に関する製品ラベリングの共通ルールおよびライフサイクル評価の促進をあげている。バイオマスプラスチックについては、環境負荷を低減するという観点で、リサイクル率が高い製品や使用期間が長い耐久消費財への導入促進にも触れている。EU は2018年5 月に使い捨てプラスチックの規制案を発表、この際にストロー禁止が大きく取りあげられ、世界的なプラスチック使用削減に関する機運が高まった。

ロードマップ案の研究開発・生産体制の部分と関連するが、環境省は2021年度予算にバイオプラスチック関連では次の実証事業の申請を行った。(以下、環境省ホームページより)

1)脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業

国内のバイオプラスチックの大部分は海外からの輸入で賄われているという状況がある。国内におけるプラスチック循環利用の高度化・従来の化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材(バイオマス・生分解プラスチック、セルロース等)の製造に係る省CO2型設備の導入を支援する。

2)脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業

バイオマス・生分解性プラスチック、紙、CNF等のプラスチック代替素材の省CO2型生産インフラ整備・技術実証を強力に支援し、製品プラスチック・容器包装や、海洋流出が懸念されるマイクロビーズ等の再生可能資源等への転換・社会実装化を推進する。

一連のプラスチックにおける戦略型研究、実証事業なども絡めながら、バイオプラスチック導入ロードマップをどのようにまとめていくか、そして日本の2050年CO2排出実質ゼロに向けた動きと合わせながら、プラスチック資源循環戦略をどう実現していくか、今後の動きに注目だ。

日本型・資源作物の可能性 ~ アグリデザイン研究所 エリアンサスを栽培し、 脱炭素、食料生産連携で事業化に挑む (2020.10.26)

国連世界食糧計画(WFP)が2020年ノーベル平和賞を受賞した。WFPは、世界中の危険でアクセス困難な状況において数百万人の人々に食糧支援を提供しており、今回の受賞においては、飢餓との闘い、紛争地域における和平条件への貢献努力などが認められた。気候変動の衝撃と経済危機によって、さらに今年の新型コロナウイルスの影響により、悪化は拡大する見込みだ。このような状況を回避するには、気候・社会経済的に脆弱な地域の食生活を支える農業研究も必要である。

経済産業省では、2019年からFIT制度バイオマス発電のあり方、見直しを議論中だ。現在、開催は7回を数えるが、8月に開催された第6回 総合資源エネルギー調査会のバイオマス持続可能性ワーキンググループでは、食料との競合、GHG排出量の観点で集中議論され、バイオマス燃料は非可食種の選定の方向性が示された。GHG排出量に関しては、EUのRED2、経産省のエネルギー供給構造高度化法、環境省の再エネLCAガイドラインなどを参考に計算式や基準値の設定を今後進めるとされた。https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/index.html

一般社団法人アグリデザイン研究所(東京都渋谷区)の主催により、9月17日、「資源作物によるカーボンマイナスシンポジウム2020」~withコロナ期における食料とエネルギーの同時的生産とカーボンマイナスへの道筋~と題したシンポジウムが、ギンザシックスで開催された。

同研究所は、地域のポテンシャルを活かした新しい農業をデザインすることで、たくましい地域社会を実現することを目的として、2017年に設立された。持続可能で豊かな地域づくりに貢献するという理念のもと、「エリアンサス」を中心にバイオマス資源作物や新規作物の研究と情報発信を通して、地域の課題解決を目指している。活動の柱は次のような内容だ。

●「エリアンサス」など地域活性化の新規有用作物の導入とその事業モデル構築支援

●不耕作地の有効活用とそのための各種調査・研究活動

●新規有用作物の利用技術の開発と市場開拓

●資源・飼料作物等の品種開発、種苗の増殖及び普及

●人材育成の為の技術指導、研究会、講習、書籍の発行等

つくば試験地の成長したエリアンサス(左)と苗(右)

エリアンサスとは、中東からインドが原産とされる多年生の超多収イネ科作物だ。4~5mの高さまで大きくなる。越冬できる気象条件であれば長期的な周年栽培が可能で国内では東北南部の低標高地から九州までの非積雪地で栽培ができる。同種は食糧生産と競合せず、収量が高く、低コストで栽培できる。食料生産が困難な不良環境で省力的に栽培できることからバイオマス資源作物として有望視されている。耕作放棄された土地を農地として維持するための管理耕作作物として、またバイオマス資源の計画的安定供給が可能な作物として、耐寒性の高い品種、様々なバイオマス利用に適する品種の開発が進められている。

アグリデザイン研究所の我有満理事は元農研機構プロジェクトリーダー。2002年閣議決定したバイオマス・ニッポン総合戦略の推進の中、日本における資源作物の選定、検討や開発に長く携わり、退職後、同研究所設立の中核となった。バイオマス事業へのエリアンサス活用推進を軸に品種開発を進めている。

「農研機構時代に、日本で実用化できる資源作物を検討した際に、世界の約300種を候補としましたが、食糧生産と競合しない、低コストで収量が多い、C4植物、多年生、半砂漠のようなところでも栽培ができ、有機物を土壌中に蓄積できるので農地転用が可能になる、CO2固定能が大きいという条件に合致した植物がエリアンサスでした。また、導入にあたり、環境省等が、種が飛ぶことによる雑草化、生態系への影響を懸念しましたが、この点に関しては議論を重ね、晩生で種子が成熟しない種を「栽培系エリアンサス」と定義し、栽培は「栽培系エリアンサス」のみで行うという整理がなされました。現在、想定される多様な利用目的(燃焼、発酵、畜産利用、マテリアル等)に適合する品種開発を「栽培系エリアンサス」の範囲内で行っています」(我有理事)

シンポジウムの基調講演では、サトウキビコンサルタント杉本明氏(元農研機構研究部長)は、食料生産とエネルギー生産の「競合回避」という課題があるが、我々が目指す技術は、新たな作物の開発とその利用による一歩先の「適地適作」の実現により、世界的な視野での食料とエネルギーの「同時的増産」を実現しようとするものであると語った。不良環境条件に強いエリアンサスを作物化し、さらに遺伝的改良を加えて、作物生産には厳しい環境でもエネルギーを生産しながらの緑地前進を訴えた。

(資源作物によるカーボンマイナスシンポジウム2020の基調講演のプレゼンテーションより)

地球環境研究センター主席研究員山形博士は、「バイオマスCCSの可能性と限界」と題して、BECCS(Bioenergy with Carbon Capture and Storage:CO2の回収・貯留と組み合わせたバイオマスエネルギ-生産・利用)を展開するにあたり、生じうる土地と水の競合や生態系に対する影響評価について解説した。BECCSは、パリ協定の目標達成のためのオプションとみなされており、今後注目度を増していく技術と考えられる。しかし、この技術の実現可能性については、1)食料生産との土地競合、2)資源作物への灌漑による世界的な水分ストレスの悪化、3)森林地から資源作物栽培への転換による生態系の劣化という点において注意深く進める必要があると語った。

※BECCSは、下図右下のようにカーボンリサイクルの中のひとつにも位置付けられている。(資源エネルギー庁のホームページより)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_recycling.html

トークセッションでは、地域の先進事例として、茨城県神栖市と福島県大熊町におけるエリアンサス活用事業の進捗状況と課題が紹介された。神栖市では地域活性化を目的に2015年からエリアンサス栽培に取り組み、利用先を温室暖房の熱源或いは家畜の敷料と想定し、現在約1haで試験栽培を行い、採算性を検討している。大熊町では、2017年より資源作物を活用したバイオガス事業が検討され、その中で、エリアンサスの省力性や低コスト性などの有用性が示され、実証栽培を継続中だ。

(茨城県神栖市での大型農機による収穫)

資源作物については、エネルギー源や製品材料を主目的として栽培される植物として、世界レベルではトウモロコシ、さとうきび、テンサイ、キャッサバ、小麦、菜種、大豆、ココナッツ、アブラヤシ(パーム)、早生樹(ポプラ、ユーカリ)、草本系(スイートソルガム、ネピアグラス、ミスカンサスなど)、微細藻類などがあるが、前述の山形博士の講演でもあったように食料生産との競合、森林地の転換による生態系の劣化については、国際議論が活発になっている。2019年に発表された、EUの再生可能エネルギー指令(RED2)は、パーム油の原料となるインドネシアやマレーシアなどのアブラヤシ栽培は過度の森林破壊をもたらすとし、輸送用燃料への使用を2030年までに段階的に禁止するとした。米国のトウモロコシやブラジルのサトウキビの燃料利用、ドイツのトウモロコシのバイオガス発電利用などもよく知られるが、国の食料自給量確保のための農業振興、農家支援、また経済対策という国家政策となっており、政治や国の台所事情が深く絡む。日本ではバイオマス・ニッポン総合戦略の閣議決定以降に多収品種の開発、低コスト生産、効率的な糖化や発酵技術開発などが検討されたが、気候変動の進展、耕作放棄地の増加など当時と情勢は変化してきている。

エリアンサスは、地上部、地下部共にリグニンを25%程度、木本と同等レベル含むという特徴があるという。地下部は太いひげ根をもち、3m以上にもなり、高い炭素固定能力や保水能力をもち、土壌浄化作用ももつことも実証されているという。「今後は、遊休地や耕作放棄地活用を基本的なスタンスとして、カーボン固定、熱利用、バイオガス発電などを組み合わせた、自治体規模の事業モデルをつくりたいと考えています。現時点では、FITや農業助成の対象にはなっていませんが、農業振興、温暖化対策の観点で、省庁や自治体との協議も進めていきたいですね」(我有理事)

菅首相は、10月26日の所信表明演説において、日本の2050年CO2排出実質ゼロに向けた目標を掲げた。こういった動きを背景に、同研究所の日本型ともいえる資源作物による事業創出がどう展開していくか注目だ。

食品リサイクル・バイオガス発電 都市部を軸に新たな事業化進み始める (2020.9.20)

食品リサイクル・バイオガス発電の事業化が進みだしている。食品リサイクル、特に川下の小売、外食関係は脂分や塩分、包装などの混入物の課題があり、難しい分野であったが、食品リサイクル率向上、再生可能エネルギー創出による脱炭素社会構築に向けた政府方針、また分別技術などの開発により、都市部の食品廃棄物を基盤に動き出している。バイオガス発電はEUでは農業系廃棄物や資源作物を原料にドイツや英国などを中心に、国内も農業系廃棄物、下水汚泥、処理しやすい食品廃棄物を原料に地方都市や農業地区を軸に普及してきたが、都市部での新たな動きが始まっている。

JFEエンジニアリング(株)(東京都千代田区)の子会社J&T環境(株)(横浜市)、東日本旅客鉄道(株)(東京都渋谷区)、東京ガス(株)(東京都港区)及びJR東日本の関連会社の東北鉄道運輸(株)(仙台市)の4社は共同で、仙台市においてバイオガス化による食品リサイクル・バイオガス発電事業を行うことを目的に、(株)東北バイオフードリサイクル(仙台市)を設立したと2020年7月発表した。

(東北バイオフードリサイクル 発電施設完成予想CG)

食品リサイクルをはじめ廃棄物処理のノウハウを持ち、これまでも仙台市内にてプラスチックリサイクル事業等を行ってきたJ&T環境、鉄道事業のほか仙台駅での駅ビル・エキナカ・ホテル等幅広く事業展開するJR東日本グループと、バイオガスに関する知見を有し、ガス・電気の安定供給とエネルギーサービス事業を展開する東京ガスによる東北地方・宮城県仙台市において初めての共同事業だ。