研究情報

海洋機構等研究G、海洋水柱におけるマイクロプラスチックの全球分布を解明。海洋水柱全域で高濃度かつ広範に分布(2025.5)

国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の研究グループは、世界10の大学や研究機関から集った12人の研究者とともに、海面下の水柱における海洋マイクロプラスチック(MPs)の分布パターンを地球規模の視点から明らかにした。本成果は、「Nature」に5月1日付け(日本時間)で掲載された。

これまで海洋マイクロプラスチック(MPs) 研究の多くは深度約50 cm未満の海洋表面に浮遊するMPsに焦点を当ててきており、地球最大の生物圏である海洋の内部、つまり海面下の「水柱」に存在するMPsについては、その実態はほとんど明らかになっていなかった。

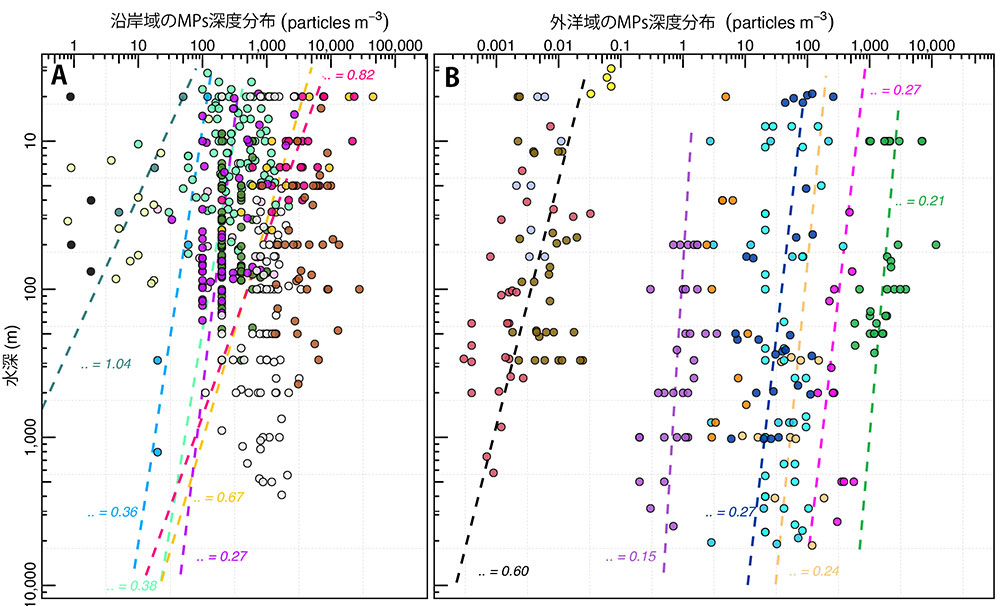

そこで本研究では、2014年から2024年にかけて世界各地の研究チームによって収集された1,885地点の水柱MPs深度プロファイルデータを統合して解析を行い、海洋水柱のおけるMPsの全球的な汚染レベル、分布パターン、そして潜在的な輸送メカニズムを初めて明らかにした。

その結果、MPsは海洋水柱全域において高濃度かつ広範に存在していることが判明した。特に沿岸域では沖合域に比べて水柱MPs濃度が高いことがわかった。微小なサイズのMPsは水柱全体にわたり長期間滞留・蓄積することがわかっており、水柱全体にわたる生態リスクの広がりが懸念されます。沿岸域では生物生産の活発さによりMPsが急速に沈降し、多くが沿岸域に閉じ込められている可能性が示唆された。

また、海洋中の天然の懸濁態有機炭素(POC)のうち、人為起源であるMPs由来の炭素(plastic-C)は、水深2,000m以深では最大5%に達しており無視できない割合を占めていた。今後、プラスチックの流出がさらに進めば、plastic-CがPOC中に占める割合は増加し、数百年から数千年のスケールで、炭素隔離や生物地球化学的サイクルに深刻な影響を与える可能性がある。

詳しくは、→https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250501/