G&Bレポート,持続可能な農業・食料,藻類バイオマス

佐賀市・関連コンソーシアムの取組~佐賀市グリーン化推進戦略の策定~一般社団法人バイオサーキュラーエコノミー協議会誕生(2025.11.17)

バイオジャパン2025は、横浜パシフィコにおいて、2025年10月9~11日に開催された。バイオの分野を地域創成の核とするコンソーシアムなどの活動は活発化しており、その中で先駆者となってきた佐賀市は、様々な取組を通じて地球環境の保全と経済的な発展を両立するサーキュラーエコノミーの取組事例を展示した。特に2024年11月に「佐賀市グリーン化推進戦略」を策定し、清掃工場周辺への脱炭素農業の集約、藻類産業などのCO2利用産業のグリーン化、そしてその推進に必要な環境整備を重点的に進めている。ブースでは、清掃工場から回収した二酸化炭素(CO2)の産業利用(世界初)、CO2の付加価値化、廃食用油のリサイクル、清掃工場から発生する熱の活用、清掃工場で発電した電気の地産地消、企業版ふるさと納税による佐賀市の地域課題解決、微細藻類を活用した地域課題解決、みどりの食糧システム戦略へ向けた施設園芸の取組等を紹介した。

また、一般社団法人バイオサーキュラーエコノミー協議会の展示も共同で行われた。この新たな協議会の前身は(一社)さが藻類バイオマス協議会。6月23日の令和7年度定時総会で組織名変更を含む定款の改正が可決され、藻類に限らず、バイオマス資源を持続的に循環させながら経済の活性化をはかることを目指す組織としてスタートを切った。そして、会員企業6社が参加、それぞれの取り組みをアピールした。

なお、当原稿作成にあたっては、佐賀市GX推進課さま、一般社団法人バイオサーキュラーエコノミー協議会さまの多大なご協力をいただきました。御礼申し上げます。

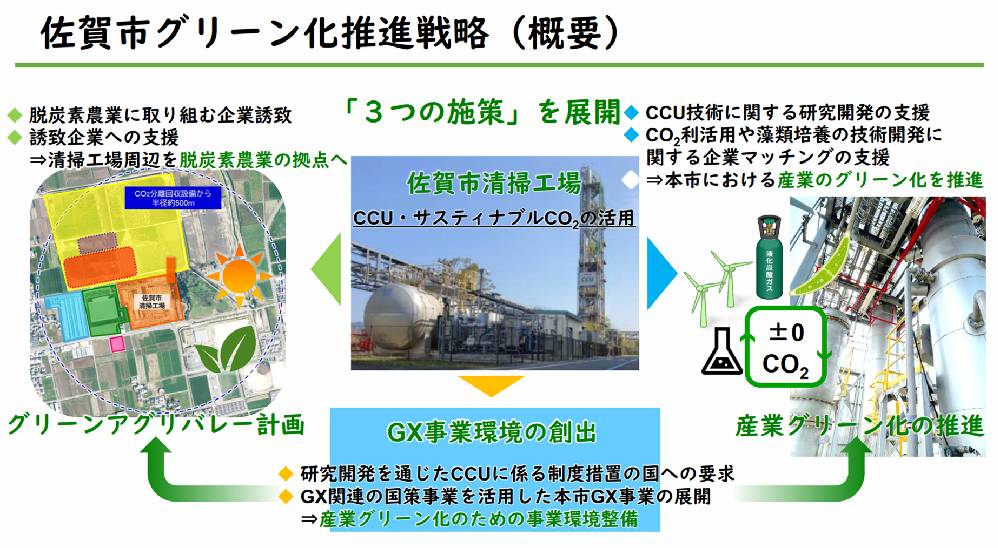

まず、ここで佐賀市のグリーン化推進戦略について確認をしておく。

佐賀市は、「脱炭素」と「経済成長」が両立する社会を創出するGX(グリーン・トランスフォーメーション)の実現に向けて、「佐賀市グリーン化推進戦略」を2024年11月策定した。清掃工場の排ガスから分離回収したCO2を藻類培養や農業に活用し、産業の育成をはかるCO2分離回収利活用事業(CCU事業)を核に、佐賀市に民間事業者の脱炭素化に関する投資を呼び込むことを目指すものである。

脱炭素社会を構築しつつ産業や生活を維持・発展させるGXに国や企業が着手する中、これまで取り組んできたバイオマス産業都市構想に基づくプロジェクトを持続可能な事業へ進化させようと策定した。具体的には、佐賀市清掃工場由来のCO2や熱を資源として活用し、清掃工場周辺を脱炭素農業の拠点にする「グリーンアグリバレー計画」などを進める。また省庁のグリーン化支援策などを活用しながら民間企業のグリーン化技術開発を支援し、企業間連携を進めて資源循環型の新しい産業を創出することを目指す。

佐賀市長の坂井英隆氏は4月24日の記者会見で「世界的にGXについての機運が高まっている。佐賀市でも環境価値を経済価値に変えていきたい」とグリーン化推進への抱負を述べた。市はGX推進に向けて4月1日付で組織改編を行い、バイオマス産業推進課、施設機能向上推進室を統合し「GX推進課」を新設した。

グリーンアグリバレー計画

●佐賀市と㈱誠和がGX推進へ連携協定締結、農業事業者誘致へ

佐賀市は、2025年3月、施設園芸設備メーカーの㈱誠和(栃木県)と「佐賀市グリーン化推進戦略に関する連携協定」を結んだ。「脱炭素」と「経済成長」の両立を目指す同戦略に合致する農業の事業展開の推進に向けて、同社のノウハウやコネクションを活用し、佐賀市清掃工場周辺への農業事業者の誘致や、次世代農業を担う人材の育成などをはかるものである。

誠和は、施設園芸機材の製造販売を行っており、先端技術を活用して食料生産における省力化や生産性向上、高品質化、環境負荷の低減を図るスマート農業についても技術と経験を持っている。佐賀市とは、環境効果と経済効果を同時にシミュレーションできるソフトウエアを共同開発し、「令和6年度気候変動アクション環境大臣表彰」「日本DXイノベーション大賞2024最優秀賞」を受賞した。また今年夏、佐賀市でミニトマトの栽培を始めたの㈱橋本農園の進出についても事業計画策定から携わっている。

協定では、佐賀市への農業事業者の誘致や次世代農業の展開、佐賀市グリーン化推進戦略の実施に向けた調査・研究などについて連携していくことを想定している。3月24日に佐賀市役所で行われた協定締結式では、誠和の大出浩睦代表取締役が「橋本農園のように新たに農業をやりたい事業者を清掃工場周辺に誘致し、佐賀市の持続可能な地域づくりをサポートしていきたい」と抱負を述べた。坂井市長は「農業は担い手不足が課題。誠和には人材育成のノウハウもあり、新規就農者とのマッチング戦略立案などにも進んでいければ」と期待を示した。

●一般社団法人バイオサーキュラーエコノミー協議会(BCC)誕生

こういった状況の中、前身のさが藻類バイオマス協議会にも変化が進んでいた。さが藻類バイオマス協議会の会員数は、発足時は、12社であったが、2025年11月には90社となった。もともと同協議会は、佐賀市や佐賀県などの行政や佐賀大学などの研究機関、佐賀県の民間企業を中核とした地域組織に、交流があった藻類に知見もつ筑波大学や佐賀市において藻類培養事業で新たに進出したアルビータを加えて出発したが、大手企業、藻類ベンチャー、再生可能エネルギー事業企業、九州以外の大学の入会が相次ぎ、中央組織の割合が高くなってきた。

一般社団法人バイオサーキュラーエコノミー協議会事務局の中溝氏は、「欧米などで国家政策をベースに進められているように藻類バイオマスが世界的に産業化に向かってきたことは事実ですが、地球温暖化対策としての脱炭素や循環型社会に対する社会的ニーズがますます高くなってきたことが重要な視点です。さが藻類バイオマス協議会は地域組織ではありますが、扱ってきたテーマが日本全国の企業や大学のメジャーニーズとなってきた状況もあります。東京の企業が協議会に入会希望の稟議を上げた際に、「なぜ、さがの団体なの?」というトップの問いかけに説明するのに大変時間がかかったという話も多く、新たな業界形成を推進する団体であるということを明示できる名称の要望も寄せられました。また佐賀市清掃工場周辺への農業事業者の誘致や、次世代農業を担う人材の育成との連携という行政の構想も含め、分野を横断、統合した一般社団法人バイオサーキュラーエコノミー協議会誕生となりました」と語る。

佐賀市、バイオサーキュラーエコノミー協議会ブース

協議会の展示ブースにおいて協議会会員6社は、協議会員である㈱ミゾタ、㈱熊谷組、㈱ミダック、伯東㈱、三井住友信託銀行㈱、(一社)カーボンリサイクルファンドはパネル展示した。

ミゾタの井田社長は引き続き協議会の会長に就任。亜臨界状態の熱水を使って有用成分を抽出する「加圧熱水抽出」によって、任意の物質を高純度で抽出できる技術を紹介した。熊谷組は魚の陸上養殖と野菜の水耕栽培を掛け合わせたアクアポニックスと藻類培養を組み合わせた環境保全型ハイブリッド農業を紹介した。

ミダックは、焼却施設などで発生する排ガスからCO2を分離・回収して微細藻類の培養に有効活用する研究を富士宮事業所内のラボで進めている。そこで新たにフコキサンチンの効果を確認するため、佐賀大学農学部と共同で微細藻類からフコキサンチンを高純度で精製する手法を開発中で、その概要を紹介した。伯東は、バイオスティミュラント資材の開発について紹介、パネル展示した。

三井住友信託銀行は、佐賀市清掃工場から分離回収されたCO2において、その環境価値を経済価値に置き換える手法のJ-クレジットの創出について、そのケーススタディを紹介した。カーボンリサイクルファンドは、地球温暖化問題の解決を目指し、CO2を資源として捉え再利用する研究助成や広報活動を推進している。三井住友信託銀行のケーススタディもカーボンリサイクルファンドの委託で実施されており、その活動を紹介した。

佐賀市、バイオサーキュラーエコノミー協議会の今後の展開に注目したい。