2019-11

JAPAN PACK2019 CLOMA展示 海洋生分解性プラ標準化検討委員会設立やレジ袋有料化議論の中、注目集める(2019.11.20)

JAPAN PACK2019(日本包装産業展)(主催:一般社団法人日本包装機械工業会)は、10月29日~11月1日、幕張メッセにおいて開催された。その中で、海洋プラスチックごみ問題の解決に向け、官民一体でイノベーションを加速するためのプラットフォームとして2019年1月に設立された「CLOMA(クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス)」と連携し、CLOMA展示コーナーが初めて開設された。270社・団体を超える会員より17社・団体が参画し、環境への貢献に繋がる包装関連技術を展示した。

経産省では、海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及を図るため、国際標準への提案を目指し、信頼性の高い手法を検討する委員会が2019年7月、動き出した。また、環境省の中央環境審議会の専門委員会ではレジ袋有料化義務化に向けた議論も進む中、海洋生分解性プラスチックやバイオマスプラスチックの袋などについては、義務付け対象外とする案が有力となる中、当コーナーは大変盛況であった。

→中央環境審議会のレジ袋有料化検討小委員会の最新情報は下記参照

https://www.env.go.jp/recycle/council/03recycle/yoshi03-13.html

「関心の高さに改めて驚いていますが、これまではプラスチックや紙などの素材、消費財、小売などそれぞれの分野ごとの動きでありましたが、垣根を越えて、海洋プラスチックごみ削減に向けて新しいマテリアルの創造に向けて努力していきたいと考えています」(一般社団法人産業環境管理協会 CLOMA事務局担当)

●クラレ(東京都千代田区)

バイオマス由来生分解性のガスバリア材“PLANTIC”と水溶性フィルム“PVOH”を展示した。PLANTICは、オーストラリアの産学連携研究から生まれた素材。優れたガスバリア性による食品の品質保持や賞味期限の延長、CO2 削減に貢献する。他の素材との組み合わせによる環境性能の高い包装材の設計、成形性にも優れ、食品の香りや匂いを保持でき、2003年の商業化以降、豪州・欧米の大手スーパーなどで採用されている。

「生分解性をもつ製品については、欧州など海外は大きく進んでいます。日本では、今のところ生分解性を有効に生かす社会的受け皿がありませんが、このプロジェクトをどう展開していくかが鍵になると思います」(ヱバール事業部フィルム販売部担当)

●北村化学産業(大阪市中央区)

包装資材に注力する化学商社の同社は、協業による新たな組み合わせ開発製品を展示した。

1)レジームST(コバヤシ開発:トウモロコシ澱粉とポリオレフィンを複合したバイオマスハイブリッド材料)に同社のバリアフィルムを張り合わせたエコラミバリアトレー開発

2)シールドプラス(日本製紙開発:紙に水系塗工技術でバリア塗工層を付与した素材)と同社の発泡エコトレー(耐熱PSPバリアトレー)を組み合わせた開発

「バイオマス素材、生分解性素材、現時点では単体だけでの利用はまだまだ十分ではなく、もちろん新たな素材の登場も考えられ、柔軟な組み合わせの発想が有効だと思います」(QOL事業部QOL営業部担当)

●梅田真空包装(大阪府東大阪市)

パッケージの生産業務を一貫して行っている同社は、生分解性プラスチックやリサイクルPETシート、バイオマスPETシートを展示した。2003年、生分解性プラスチックを使用し、分別廃棄が不要な環境配慮型(カバー・台紙同一素材)ブリスターバックを世界で初めて量産を開始、以来実績を積み上げてきた。

「生分解性をもつ製品の生分解性を有効に生かす受け皿は、今後、各自治体任せでは難しいでしょう。地域を取りまとめて集め、分解して発生したCO2を利用するなど、国の動きが必要ではないでしょうか」(事業担当)

●稲畑産業(大阪市中央区)

同社はBiologiQ社(米国アイダホ州)の日本代理店、生分解性バイオマス樹脂“NuPlastiQ”のコンパウンド加工製品などを展示した。NuPlastiQは、ジャガイモ加工工場の廃棄物から取り出したデンプンとグリセリンが主原料の熱可塑性樹脂だ。

「NuPlastiQは単独では最終製品の成型が難しい部分がありますが、PE、PPなどの汎用樹脂や、PLA、PBSなどの生分解性樹脂とコンパウンドすることにより、PEフィルムの強度アップ、バイオマス度アップなどが可能です。弊社の強みである樹脂コンパウンド事業をフルに活用していく考えです」(合成樹脂第二本部フィルム・機能材部担当)

BiologiQ社は、Dow社(米国)と、植物由来のバイオプラスチックや樹脂について共同で評価していくことを2019年3月、発表している。

https://www.biologiq.com/uploads/Dow%20BioLogiQ%20Press%20Release%20032619%20FINAL.pdf

●平和化学工業所(千葉県市川市)

各種プラスチック容器製造販売を手がける同社は、リサイクルボトル、バイオマス素材ボトル、生分解性プラスチックボトルなどの各種環境対応ボトルを展示した。同社の製造技術は複数の機能性樹脂を積層して内容物の劣化を防止する。

「海洋含めた生分解性プラの海洋プラごみ対策のイメージが先行し、生分解性プラスチック製品のライフサイクルやトータルの環境負荷、社会のしくみとの関係などをよく理解されていない方が多いようです。とにかくその説明を行っています」(事業担当)

●セブン&アイHLDGS.(東京都千代田区)

店頭で回収したペットボトルを100%使用した循環型ペットボトルリサイクルを実現したセブンプレミアム×一(はじめ)「一(はじめ)緑茶 一日一本」を展示した。日本コカ・コーラと進めている共同商品を、セブン&アイグループの店頭で回収したペットボトルをリサイクルした循環型ペットボトルを使用してリニューアル。同グループの各店舗で6月より販売中。特定の流通グループの店頭で回収したペットボトルを100%使用したリサイクルペットボトルを使い、再び同一の流通グループにおいて商品として販売するのは、世界初という。

「このコーナーの中では少し異色かもしれませんが、お客様と直接に接する小売店だからこそできることを考え、推進していきたいと考えています」(サステナビリティ推進部担当)

藻類バイオマス産業化レポート さが藻類バイオマス協議会、CCUSベースに藻類ビジネスの集積地化推進(2019.10.31)

バイオジャパン2019は、横浜パシフィコにおいて、2019年10月9~11日開催された。米国では農業振興などの政策をベースに藻類バイオマスは産業化に向かう中、佐賀市のブースでは、さが藻類バイオマス協議会、さが藻類産業研究開発センターなどの紹介が行われた。

「さが藻類バイオマス協議会は、佐賀市や佐賀県などの行政や佐賀大学や筑波大学などの研究機関、金融機関も理事会メンバーとなった58社が集まる多様な組織ですが、あくまで民間企業を中核とした協議会です。佐賀市はバイオマス産業都市として認定されましたので、推進していくために、官は民間ではやりにくい、情報発信やマッチング、事業支援、補助制度の運用などを行っています」(佐賀市 企画調整部バイオマス産業推進課政策推進係 前田主査)

佐賀市は2014年11月、バイオマス産業都市に九州で初めて認定された。仕組みの核となったのは、佐賀市清掃工場と佐賀市下水浄化センターだ。清掃工場では、ごみ焼却時に発生する熱を利用して発電し電気を供給するほか、国内初の排気ガスから高濃度CO2の分離回収と活用。下水浄化センターでは、下水処理時に発生した消化ガスで発電しセンターの使用電力の一部を賄う一方、下水処理でできた汚泥を肥料化するというものである。

(CO2を分離回収する国内初の設備)

(株)アルビータ(佐賀市)は、バイオマス産業都市に選定された佐賀市と2014年6月、「バイオマス資源利活用協定」に調印。同市でのテスト培養を経て、清掃工場の廃棄物焼却ガスをから分離回収装置で取り出したCO2を使い、微細藻類ヘマトコッカスの培養をスタートさせた。同社は、リサイクル・産廃物処理とビルメンテナンス事業を行う(株)シンシア(東京都品川区)と米国で藻類の有効利用を研究、特許を保有するヒリエ ディベロップメント社(米国・アリゾナ州)が佐賀市の誘致活動の結果、2014年3月に設立された合弁企業だ。

特にCO2回収・利用・貯蔵技術は、CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)と呼ばれ、温室効果ガス排出削減の大きな可能性があり、既に石油増進回収法(EOR)による石油生産で広く利用されている。気候エネルギーソリューションセンター(C2ES)は、2019年9月、回収CO2のEOR以外の利用方法として、建築資材、燃料、プラスチック、化学物質、藻類に由来する製品(燃料、家畜飼料、肥料等)の生産を取り上げ、現時点では普及途上であるが、これらの産業分野に市場成長の潜在性があると発表した。

https://www.c2es.org/press-release/creating-markets-for-the-use-of-captured-carbon/

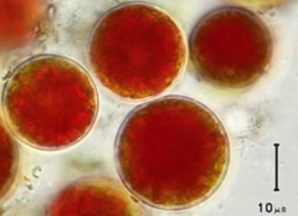

(ヘマトコッカス(Haematococcus pluvialis))

ヘマトコッカスは、通常の形態は緑色をした少し縦長の細胞で、2本の鞭毛で動き回る。また、生育に適さない環境に置かれて強いストレスにさらされると、防御反応としてカルチノイド色素の一種であるアスタキサンチンを合成・蓄積、緑色から赤色に変化し、形状も球状に変化する。アスタキサンチンには強い抗酸化作用があり、疲労回復や美肌、アンチエイジングなどに効果がある有用物質だ。

2016年8月に同市は、清掃工場の排ガスからCO2を分離回収する設備を整備、アルビータは清掃工場の近くの同社敷地内に、2016年10月、2haの培養池を開設。佐賀市清掃工場では、廃棄物を焼却処分する際に1日およそ200トンのCO2を排出しているが、パイプラインで移送を可能にした。同社はそれを活用し、育てたヘマトコッカスから抽出したというカロチノイド色素アスタキサンチンを使って化粧品を開発、ハンドクリーム、ボディークリームとサプリメントを「Sila(シラ)」のブランドで2018年6月、ネットなどで販売を始めた。商品名のSilaは「Saga Incubates Local Algae(佐賀で培養された藻類)」の頭文字から名付けた。クリームはアスタキサンチンの色素を反映したオレンジ色が特徴だ。

(アルビータのヘマトコッカス培養池)

そういった流れの中2017年7月、佐賀市の提案の元、産官学金(金融)の多様な主体で構成する「さが藻類バイオマス協議会(Saga Algae Biomass Council)」が誕生した。佐賀市における地域独自のバイオマス資源と併せ、健康食品や化粧品、機能性飼料、バイオ燃料など幅広く商業化が期待できる藻類を活用した事業展開を図り、佐賀の地に藻類産業の集積を推し進めることで、新たな産業や雇用の創出と低炭素社会の実現による持続可能な地域社会を創り上げることを目指している。こうした趣旨に賛同して、会員の中には関東圏の企業も入っており、協議会ではこうした企業の参加を広く募っている。

この協議会の理事には(株)ユーグレナもメンバーに加わっている。2013年10月、市は清掃工場で生じる排ガスからCO2を取り出すという、世界でも例のない実験を開始したが、ユーグレナに、「佐賀市の施設から生じるバイオマス資源などを活用した高効率な藻類培養に関する共同研究」を提案し、同社の佐賀市内での研究活動がスタートした。2018年にはさが藻類産業研究開発センターが、佐賀大学内に設立。これは2016年に結ばれた、「佐賀大学、筑波大学、佐賀市の藻類バイオマスの活用に関する開発研究協定」の締結がベースとなり、発展したものであり、大学のみならず協議会の会員企業もセンターを利用して、共同研究を行っている。「今後は、地元の微細藻類のミックス培養によって獲得できる有用物質から商品づくりなどを考えていきたいと思っています。地元の環境での培養は、労力やエネルギーも少なくて済みますし、地域バイオマスの利用も可能となればさらに環境負荷が低減できると考えています」(前田主査)

商品開発分野、あるいは商品のマーケティングにおいては、今後検討、試行錯誤が行われていくと思われる。微細藻類の生育促進できる気候好条件を求めて東南アジアでの大型設備による培養も一方では進むが、微細藻類の多種多様な特徴を生かし、国内の様々な環境対応設備と連結させていくという方法は国内に経済効果や環境効果をもたらす。さが藻類バイオマス協議会は、藻類バイオマスビジネスの情報、人材、インフラ、支援体制を集積させた、ひとつの国内のモデルケースとして、今後の展開に注目だ。

藻類バイオマス産業化レポート 大規模培養設備 東南アジア拠点に稼動、開発進む(2019.10.31)

米国では農業振興などの政策をベースに産業化に向かう藻類バイオマス、そのビジネス化に向けて、国内の自治体、企業、研究機関などを追った。

ちとせグループ マレーシアで低コストで大規模化可能な3次元型の藻類培養設備稼働&ブルネイで生スピルリナの新工場を建設

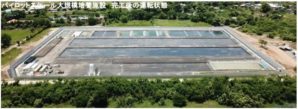

(マレーシアの大規模化可能な3次元型の藻類培養設備)

バイオベンチャー企業群・ちとせグループは、三菱商事とサラワク州生物多様性センター(Sarawak Biodiversity Centre, SBC)が共同でマレーシアサラワク州に設立した熱帯環境下における世界最大級の藻類培養設備(1,000㎡)の設計・監修を行い、2019年8月本格稼動を始めた。

三菱商事とマレーシアサラワク州の州立研究機関であるSBCは、2012年10月より現地の有用な藻類の収集&実用化を目指したプロジェクトを開始、同グループは、プロジェクトにおける三菱商事の技術アドバイザーとして、2013年より現場におけるプロジェクト運営やSBC研究員への技術指導を行ってきた。今回の藻類培養設備は、熱帯環境下での効率的な藻類の培養と大規模化を実現する3次元型の培養設備。熱帯環境下の、1年を通じて気温が安定しており、日射量も豊富であるという利点を存分に活かせる3次元構造でありながら、大規模化が容易な構造になっており、建設コストも大幅に抑えているのが特徴だ。2018年11月に竣工、本設備で培養した藻類をエビ養殖・孵化場へ提供し、飼料や水質調整剤としての活用も開始しており、商業化の目処をたてた。

また、同グループにある(株)タベルモは2019年10月、ブルネイに現地子会社と、生スピルリナの生産能力拡張のためブルネイに新工場を建設した。同地の一年を通じて日照量が豊富で安定した温暖な気候はスピルリナの栽培に適しており、1haの敷地に、総面積3500㎡の建屋や培養設備などを建設。同社は無味無臭で栄養価の高いスピルリナの特徴を最大限に生かした加熱・乾燥させない生スピルリナを、「タベルモ」の製品名で生産・販売。一般的なスピルリナは、60種類以上の豊富な栄養素を持ち、たんぱく質含有量が乾燥重量ベースで65%と、主なたんぱく質源である大豆や肉よりも高く、健康食品として利用されることが多い。新工場で生産した製品は、2019年末を目処に日本市場での販売開始を予定する。

●バイオジャパン2019は、横浜パシフィコにおいて、2019年10月9~11日開催された。

アルガルバイオ 7色の次世代クロレラを開発

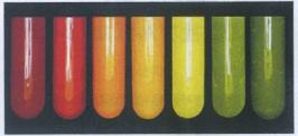

(7色の次世代クロレラ バイオジャパン2019展示パネルより)

(株)アルガルバイオ(千葉県柏市)は、7色の次世代クロレラを開発、従来のクロレラの課題を克服して機能性を向上させ、その技術を中小企業基盤整備機構ブースの中に展示した。

β-カロテン、アスタキサンチンなどのカロチノイドは、アンチエイジング等に関する機能性が注目されているが、限られた微生物や植物から生産されており価格も供給量も限定されている。同社は、クロレラを含むトレボウキシア藻綱が、増殖が速く、培養が容易であることに着目し、クロレラなどの藻類を用いて希少脂肪酸やカロチノイドを生産する技術を開発した。また、蓄積する脂肪酸・カロチノイドがクロレラの株ごとに異なり、鮮やかな色を呈するため、天然色素としての利用も期待される。

「現在、ソーダ味アイスクリームに使われているソーダ色は、かつて化学合成色素では難しかったのですが、国内のDIC社グループが1970年代にスピルリナの大量培養を成功させ、食品用天然系色素の工業生産を開始し、利用されています。次世代クロレラは栄養補助だけでなく、食の美しさを創造する市場に向けて有望と考えています」(事業開発部)

同社は2018年3月設立の東京大学発のベンチャー企業。東大における20年の研究の成果を基に、微細藻類3000株をターゲットにオイルとカルチノイドや長鎖不飽和脂肪酸といった脂溶性成分を蓄積する種類について研究開発を進める。2019年4月に培養装置を拡大、機能性素材として食品・飲料向けへの提供を目指す。

産業総合研究所 ユーグレナが作るパラミロン粒子の化学品材料化

国立研究開発法人産業総合研究所(AIST)のブース内ではユーグレナ(和名:ミドリムシ)が作るパラミロン粒子の化学材料化の可能性について展示した。パラミロンはユーグレナがその細胞内に蓄積する高分子で、ブドウ糖だけで構成される。セルロースとは、ブドウ糖のつながり方が少し異なり、そのためパラミロンは自己組織化能をもち、三重らせんを作る。容易に抽出され、その純度は非常に高く、鎖長はほぼ一定。セルロースとは一線を画すこれらの特性をベースに様々な化学工業製品展開の可能性を紹介した。

(バイオジャパン2019の展示より)

1)プラスチック (熱可塑性樹脂)

熱可塑性、耐熱性、成形性にも優れ、さまざまな形に加工することが可能

2)化学変性ナノファイバー

カチオン化パラミロンからなるナノファイバー。乾燥した状態で保存することが可能で、水に再分散させることでナノファイバーを形成する

3)超吸水性フィルム

アニオン性官能基と長鎖アルキル基をパラミロンに付加することで、吸水性と透明性とハンドリング性に優れたフィルムの原料。フィルムは水に浸すと原形を保ったまま膨らむ

「藻類バイオマスの事業を立ち上げていくには、出口となる企業の積極的な投資や参画が必要で、そのためには、その企業が関心をもってくれそうな出口の製品のメニューの提示、正確な情報発信も必要だと思っています。米国との比較で考えると、旗振り役の存在も大きいと思いますね」(バイオメディカル研究部門)

●国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2019年度新エネルギー成果報告会をパシフィコ横浜において10月17日~18日に開催、バイオマス分野は17日に行われた。

IHI/神戸大学 高速増殖型ボトリオコッカスを使った純バイオジェット燃料の生産一貫プロセス開発事業

(株)IHI(東京都江東区)と神戸大学は、NEDOの委託事業である「バイオジェット燃料生産技術開発事業/一貫製造プロセスに関するパイロットスケール試験」において、品種改良した高速増殖型ボトリオコッカス(HGBb)を使った純バイオジェット燃料の生産一貫プロセスの開発の中間発表を行った。同プロジェクトは、サイアムセメントグループ(本社:バンコク)の協力の下、タイ国内でサラブリ県でパイロットスケール試験設備を作り、取り組む。

同事業は微細藻類の中でも、炭化水素油分を50%以上含有する緑藻類ボトリオコッカスに着目した。多くの藻類が生産する油は脂肪酸だが、同種が生産する油は石油に近く、ガソリンの代替燃料として適している。一般的な種は非常に増殖が遅いが、増殖速度1000倍以上の高速増殖型(HGBb)を用いて、熱帯のタイにおいて、要素技術を活用した開放型培養池を使って培養する。2020年度末までに、純バイオジェット燃料(ASTM D7566規格準拠)を20L/d以上、プロセス全体での安定稼働延べ300d/年以上での製造技術確立を実現することを目標としている。

(パイロットスケール大規模培養施設(タイ サラブリ県))

1.5haのパイロットスケール設備が完成し、大規模培養を開始、屋外でも大規模に育成可能な培養プロセス、屋外の簡易な培養池で、雨天時や他生物の混合などにも影響されずに培養させる工業的システム、培養水の再生利用や太陽エネルギーを利用する乾燥プロセスを開発、検証中だ。また、燃料改質条件を確定、ASTM認証用サンプルを製作し、認証に向けて調整を進める。(ASTM:世界最大規模の標準化団体ASTM Internationalが策定・発行する規格)また、HGBbの生態系における環境影響に問題ないことなども確認し、今後は、より高効率な工業化のための課題の抽出とその対策を検討し、安定的な長期連続運転や製造コストの低減、温室効果ガス削減技術などの実現可能性の検証も行う予定だ。

欧米を中心にパームプランテーションの開拓が森林破壊の原因と指摘され、EUは輸送用の燃料に混ぜるパーム油の輸入を2030年までに事実上禁止する方針を決定した。マレーシアやインドネシアは強く反発しているが、日本においてもFIT制度におけるパーム関連などバイオマス燃料の利用に温室効果ガスの排出の視点を盛り込むよう訴える動きもある。熱帯気候環境は藻類培養に適しており、そういった地域での効率的大型設備の稼動は生産性を上げる上でも、今後も加速すると思われる。今後の動きに注目だ。